역사상식 : 국호 ‘조선’의 유래, 일제의 ‘大韓’폐기와 ‘조선’복원 및 인륜적 만행

“朝鮮!” ‘아침이 맑고 신선하다’는 이 국호는 이성계가 나라를 세운 뒤 두 가지 국호를 지어 명나라에게 둘 중 하나를 택정해줄 것을 요청한 것 가운데 하나다. 다른 하나는 和寧이었다.

이성계는 새로운 왕조를 창건한 뒤 한 동안은 고려유민의 민심이 동요할까봐 국호를 바꾸지 않고 계속 고려라고 부르도록 했고, 수도도 開京에 그대로 뒀다. 그러다 얼마 지나지 않아 새 왕조에 걸 맞는 국호로 개정하기로 하고 수도도 천도하기로 했다. 동시에 이성계는 중국 "황제의 말씀이 간절하고 지극하여 신은 온 신민과 더불어 감격하고 영광스럽게 생각한다"며, "억만년이 되어도 조공하고 송축하는 정성을 바칠 것"이라는 충성 맹서를 한 뒤 (『太祖實錄』太祖1年10月25日) 중추원사(中樞院使) 趙琳을 奏聞使로 명나라에 보내 신왕조의 수립을 고하면서 국호를 개명하겠다는 뜻을 전했다.

곰보에다 파락호(破落戶) 출신답게 성격이 괴팍했던 명나라 태조 朱元璋은 신정권의 수립을 승인하면서 국호 개정에 대해서도 속히 안을 아뢰라고 닦달했다. 이에 이성계가 耆老와 문무백관들에게 국호를 의논하도록 한 결과 ‘朝鮮’과 ‘和寧’ 두 안이 만들어졌던 것이다.

‘조선’은 古朝鮮의 계승자임을 표방하는 적통의식에서 수백 년 동안 사대부들의 의식 속에 면연돼온 단군조선과 기자조선에 대한 역사적 연고의식이 반영돼 만들어진 명칭이다. 화령은 나중에 태조 2년차인 1393년에 永興으로 바뀌게 되지만, 1369년(공민왕 18년)에 태어난 이성계의 출생지이자 그의 외조부 고향인 동북지역의 和州牧의 지명 중 和을 따고 寧을 보태 만든 것이다.

그런데 국호를 자기들 손으로 지었으면 됐지 중국의 승인을 받아야 했던 건 무슨 변고일까라고 할 수 있지만, 당시 양국이 어떤 관계였으며, 조선 건국 초 정치엘리트들의 대중국 인식을 가늠할 수 있는 사례 중의 하나다.

1392년 11월, 이성계는 藝文館 學士 韓尙質을 명나라에 보내 주원장에게 "나라를 차지하고 국호를 세우는 것은 소신이 감히 마음대로 할 수가 없는 일입니다. 朝鮮과 和寧의 칭호로써 天聰에 주달하오니 삼가 황제께서 재가해주심을 바라옵니다"(『太祖實錄』太祖1年11月29日)라는 의사를 전하면서 ‘조선’과 ‘화령’ 둘 중에서 하나를 국호로 선택해줄 것을 청했다.

명 조정은 이 두 가지 중 조선을 택정해주었다. 이유는 “동이(東夷)의 국호”로 “조선이라는 칭호가 아름답고, 또 그것이 전래된 지가 오래되었으므로 이 명칭을 근본으로 삼아 후세에 이를 본받도록 하라”는 취지였다.『明實錄』 太祖 卷223(洪武 25年 12月~閏12月)에는 이 부분에 대해 이렇게 기록돼 있다.

“고려 권지국사 이성계가 그 국호를 바꾸고자 사신을 보내 청했다. 주상은 東夷의 호칭으로 조선이라 부르는 게 가장 아름답고, 또 멀리서 왔으니(그 명칭이 오래 전래됐으니) 마땅히 그 국호를 바꿔 조선이라고 부르는 게 좋겠다고 했다.”(高麗權知國事李成桂欲更其國號遣使來請命 上曰東夷之號惟朝鮮之稱最羙且其來遠矣宜更其國號曰朝鮮)

명나라 조정의 이 얘기는 과거 漢왕조가 위만조선과 한사군을 통해 한반도를 지배 통치한 것을 기정사실화해서 새로운 왕조 조선도 그 아류로서 명나라에 대해 사대해야 한다는 사대의 정당성과 역사적 연고권을 주지시킨 것으로 해석할 수 있다. 조선 건국 후 그 이듬해 1393년 2월 한상질은 명조가 위 취지로 적어 보낸 禮部의 咨文(중국과 조선 사이에 주고받던 외교문서)과 국호 ‘조선’을 간택 받아 가지고 온 뒤 이성계 등 새 왕조의 개창자들은 그해 2월 15일부터 ‘조선’을 국호로 칭하기 시작했다.

국호로 500년 이상 사용되던 ‘조선’은 20세기에 들어와 보이지 않은 곡절을 겪게 됐다. 1897년 제국(帝國)으로 출발하기 전 고종은 중국이나 일본에 대한 대등의식에서 대한제국을 수립하고자 했을 때 조선이라는 국호가 유약한 느낌을 주는 것이라고 보고 새로운 국호로 고대 三韓을 잇는다는 의식에서 韓에다 大를 붙여 ‘대한제국’이라고 국호를 지었다. 대한제국을 선포한 고종의 변은 이러했다. “우리나라는 삼한(三韓)의 땅이다. 국초에 천명을 받고 한 나라로 통합됐다. 국호를 ‘대한(大韓)’이라고 정한다고 해서 안 될 것이 없다. 다른 나라에서도 조선이라고 하지 않고 한(韓)이라 하였다.”

하지만 일제는 강제 합병 후 ‘대한’을 국호로 인정하지 않고 ‘조선’으로 되돌려버렸다. 제국이라는 대등성을 용납해선 아니 됐을 뿐만 아니라 그들이 가지고 있던 정체된 이미지의 ‘조선’으로 만들어놔야 제국의 통치가 정당성을 득하기 때문이었다. 일제는 ‘조선’이 가진 인식상의 장치처럼 새로운 시대에 조응해 능동적으로 변화를 모색하지 않고 타율적으로 존재하는 영원히 ‘조용한 아침의 나라’로 고착화시켜 놔야 했던 것이다.

이러한 왜곡된 일본인들의 조선인관을 형성시킨 데는 훗날 식민사관을 태동시킨 일군의 역사학자들이 선두에 섰었던 것임은 두말할 나위가 없다. 그들은 당시 세계 사상사적 조류였던 찰스 다아윈, 헉슬리, 스펜스 등의 약육강식, 적자생존 사상의 영향을 받아 개발한 논리가 바로 조선을 정체된 나라로 규정하고, 조선이 수백 년간 변화가 없는 정체된 "이씨 왕조"의 봉건국가여서 자력으로는 발전이 불가능하기 때문에 서양 제국주의의 침략에 맞서 "선진"의 일본이 "후진"의 조선을 보호하기 위해선 부득이 조선을 통치해야 한다는 견강부회의 억설이었음은 잘 알려진 사실이다.

마르크스가 19세기 중반 한 때 아시아 국가들을 두고 정체된 사회여서 서구 자본주의국가들의 도움 없이는 자력으론 스스로 발전할 수 없는 것으로 본 나머지 어쩔 수 없이 서구의 자본주의국가들이 침략해 통치해야 한다고 주장함으로써 제국주의의 약소국 침략을 긍정한 논조와 궤를 같이 한다.

일제가 고종황제의 의도를 깔아뭉갠 것은 과거 일제 패망 뒤에도 수십 년 동안 일본인들의 뇌리에서 좀처럼 사라지지 않고 각인된 ‘조센징’의 역사가 시작된 기점으로서 일본인이 한국인을 보고 朝鮮人, 즉 “조센징”이라고 부른 연원이었다. 사실 ‘조선’과 ‘조센징’은 각기 나라와 사람을 지칭하는 가치중립적인 호칭이었지만 식민지로 전락한 조선에 대한 일본인들의 지배의식, 우월의식, 선민의식이 이름에 투영되어 조선과 조선인을 멸시하고 무시하는 부정적이고 퇴행적인 칭호가 돼버렸다.

이 나라 금수강산을 손아귀에 넣은 일제가 가장 신경을 쓴 것은 무엇이었을까? 수탈과 통치를 원활하게 하기 위한 언어유희에 불과한 이른바 “內鮮一體”를 내세우면서 조선의 국혼을 없애고 조선민중의 저항의 싹을 잘라 내는 일이 조선총독부나 일제 본국정부가 가장 신경을 곤두세워온 보이지 않는 고심거리였다. 두 과제는 서로 같은 맥락에서 위 아래로 서로 맞물려 있었다. 간단하게 그것은 대한제국 황실을 말살하면 될 일이었다. 일제는 대한제국 황실이 한국인들을 단결시키는 구심점이 될까봐 크게 우려하면서 대한제국 황실의 혈통을 묽게 만들기 위해 온갖 수단들을 다 동원했다.

먼저 일제는 천황가 보호 관리의 주무기관인 일본 궁내성 밑에 대한제국 황족에 대한 관리의 전담기구인 ‘李王職’을 설치해 조선의 황가를 손바닥 안에 놓고 통제했는데, 대한제국 황족을 “朝鮮王公族”이란 이름으로 바꿔 일본 황실 밑에 끼워 넣었다. 즉 일본 천황과 그 일족이 일제의 중심이었다면 대한제국의 황족은 주변으로 밀려난 귀족계급에 불과하게 만들었다.

그리고 실제적인 조치로서 고종과 순종의 왕자와 공주들을 모두 일본 황실의 친족들과 정략적으로 결혼시켜 대한제국 황실과 일제 천황가의 피가 섞이도록 만들려고 했다. 이것은 이들 사이에 태어나는 대한제국 황족에게 일본식 교육을 시켜야 한다는 명분과 구실로 삼아 일제식 교육을 시키면 대한제국 황실의 고유성과 순수성이 크게 흐려질 것이라는 게 일제의 속셈이었다.

그 뒤 일제가 대한제국 황실에 대해 취한 반인륜적인 처사는 이러한 맥락에서 이해할 수 있다. 예컨대 한일 강제병합 이전인 1907년 조선통감 이토 히로부미(伊藤博文)가 고종과 엄비 사이에 태어나 겨우 10살 밖에 되지 않은 영친왕 李垠을 반강제적으로 일본에 데려가서 일본 육군의 군사교육을 받게 한 뒤 일본 황족 나시모토노미야 마사코(梨本宮方子)와 혼인시킨 것도 이러한 술책 가운데 하나였다. 우리에게 “이방자 여사”로 잘 알려진 한일간의 굴곡진 비운의 역사적 희생자였던 그 인물이다.

어디 그뿐인가? 일제는 덕혜옹주마저 일본유학을 시켜준다는 미명하에 강제로 일본으로 데려갔다. 1925년 3월 말 옹주 나이 불과 13세밖에 되지 않던 때였다. 말이 좋아 내선일체고, 한일 친선이었지 사실 덕혜는 볼모나 다름없었다. 덕혜 옹주는 태어나면서부터 영특해 고종의 사랑을 한 몸에 받으면서 자랐다. 고종이 재세시엔 덕혜의 바람막이가 돼줬지만, 일제는 고종의 승하를 기다렸다가 덕혜를 데려간 것이다.

이 대목에선 사실 일제는 고종의 승하를 기다린 게 아니고 승하하도록 만들었다고 하는 게 사실에 부합하는 바른 표현이다. 고종이 “혀와 치아가 타 없어지고 온몸이 퉁퉁 부어오른 주검으로 발견”되는 등 (『尹致昊日記』 ) 독살로 추정되는 증세를 보이면서 타계한 것도 일제의 간계 때문이었다.

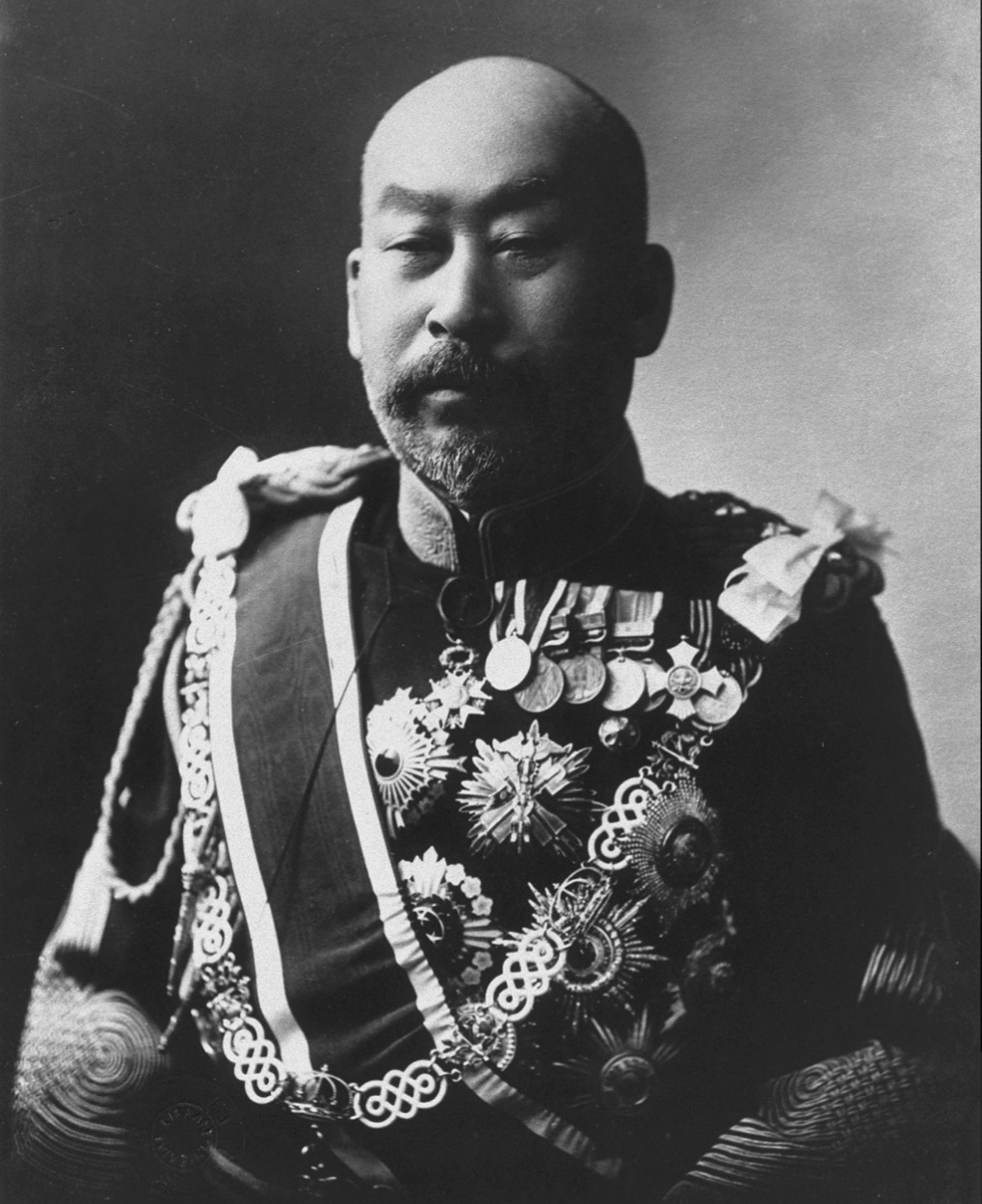

간계를 실제로 주도한 것은 테라우찌 마사따께(寺內正毅) 조선총독이었다. 주지하다시피 그는 세심한 성격 탓에 헤이그밀사 사건 이후 윌슨의 민족자결주의가 고양됨에 즈음해 고종이 다시금 움직일 것을 크게 우려했다. 그래서 그가 이임하면서 신임 조선총독 하세가와 요시미치(長谷川好道)에게 내린 특명이 바로 고종을 어찌해보라는 비밀지령이었으니까.

그 후 1년이 조금 더 지난 1926년 4월 25일, 고종 승하 후 유일하게 덕혜옹주에 대한 보호자 역할을 해주던 오라버니 순종황제도 갑작스럽게 원인 모를 이유로 승하했다. 더군다나 일제는 반강제로 데려온 것도 모자라서 덕혜옹주를 본인의 의지와 전혀 상관없이 일본 궁내성 관리와 쇼와(昭和) 천황의 데이메이(貞明) 황태후가 함께 배필로 정해놓은 대마도 舊번주 소우 시게마사(宗重正)의 조카 소우 다케유끼(宗武志)와 원치 않는 결혼을 시켰다. 다케유끼 역시 전혀 생각지도 않게 어느 날 갑자기 일본 궁내성으로부터 생면부지의 덕혜옹주와 결혼하라는 통보를 받고 선을 보고 혼인하게 된, 일제가 획책한 정략결혼의 희생자였다. 두 사람의 가슴 저린 사연에 대한 자세한 내용은 본 블로그의 아래 졸문이 참고가 될 것이다.

m.blog.daum.net/suhbeing/685

이처럼 일제는 “대한”이라는 국호말살에서부터 대한제국의 황가를 쑥대밭으로 만든, 정치적으로나 인륜적으로나 결코 용서받지 못할 만행을 저지른 악마의 화신이었다. 고종이 국내정치 면에서 민초들을 어떻게 대했는가 하는 계급적 문제는 외세의 제국주의적 침략과 절연시켜서 별도의 장에서 전방위적으로 평가해야 할 또 다른 과제다. 설령 왕이 아무리 폭정을 한다고 하더라도 외세가 개입해 그를 살해하도록 해선 안 된다. 외세의 개입은 더 큰 민족적 화를 불러들이는 것이고, 외세의 군주 살해는 국가의 자존이 짓밟히는 것이기 때문이다. 잘나든, 못나든, 죽든 살든 우리 민족이 스스로 알아서 해야 한다.

아무튼 3.1독립만세의 여파로 세워진 상해 임시정부의 독립지사들이 일제에게 호락호락하지 않았던 고종황제의 국권수호 정신을 기려 새로 세울 나라의 이름을 대한제국을 잇는 ‘民國’이란 뜻으로 정해놓았던 ‘대한민국’이라는 정부를 수립한지도 오래다. 대한민국이라는 국호가 만들어진 데는 상해 임시정부 요인들 사이에 약간의 기지와 위트 그리고 무엇보다 미래 국가의 정치체제에 대한 의지가 작용됐다.

1919년 4월 10일, 상해 임시정부 임시의정원에서 대한제국을 대신할 국호로 무엇을 취할 것인가를 두고 벌인 열띤 논쟁 끝에 신석우가 제안한 ‘대한민국’이 채택됐다. 신석우가 대한제국의 ‘대한’과 민주공화국을 뜻하는 민국을 합쳐서 만든 조어였다. 그런데 이 때 신석우더러 여운형이 “망한 나라 이름을 왜 씁니까?”라고 힐문하자 신석우가 대답한 게 걸작이다. “대한으로 망했으니 대한으로 흥합시다!” 역시 삼한에 대한 인식이 배어 있었던 것이다. 이 국호에 대해 임시 의정원 의원들 다수가 지지했는데, 제국이라는 정체에서 벗어나 공화국을 지향한 의지의 산물이었다.

일제 패망 후 70여년이라는 긴 세월이 지나가고 있지만, 미국이 일본과 추악한 뒷거래를 함으로써 역사의 단죄에 실패함에 따라 일본열도 개조에서 중핵인 천황제가 뽑히지 못한 결과 그 악마의 화신은 그대로 살아남아 다시금 남북한의 상공을 덮으려고 지금도 호시탐탐이다. 그들이 받아야 할 역사의 업보는 다 받지 못했다. 그 업보가 어디로 향할지는 지금 우리와 그들이 어떻게 하느냐에 달렸다. 자신이 신친일파가 아니라면 3.1절 뿐만 아니라 평소 하루하루를 허투루 보낼 일이 아닌 이유다.

2019. 2. 28. 20:05

臺灣 臺北市 中央硏究院 近代史硏究所에서

雲靜

'앎의 공유 > 아시아사' 카테고리의 다른 글

| 야꾸자 이야기① ‘야꾸자’의 어원과 폭력조직 야꾸자 (0) | 2019.06.05 |

|---|---|

| 劉少奇의 여섯 차례 결혼 (0) | 2019.05.09 |

| ‘愛新覺羅’가 신라계 후손이 신라를 생각해서 만든 말이라고? (0) | 2019.01.26 |

| 중국읽기 6 : 중국공산당과 중국국민당의 중국근현대사 시기구분 (0) | 2018.12.07 |

| 모택동의 여인들 ② : 그가 가장 좋아한 것은 권력과 미녀! (0) | 2018.12.05 |