을사늑약 체결의 역사 현장 중명전 참관

1905년 일제가 대한제국의 외교권을 빼앗기 위해 강압적으로 조약을 체결한 을사늑약(제2차 한일협약)을 들어보지 못한 이는 많지 않을 것이다. 을사늑약에 황제의 국새를 찍어준 이완용(1858~1926)을 위시한 다섯 명의 이른바 ‘을사오적’이라는 친일파 매국노들도 익히 알고 있을 것이다.

그런데 이 을사늑약이 어느 곳에서 체결되었는지 아는 이는 드물어 보인다. 서울 중구 덕수궁 뒤편의 중명전(重明殿, 사적 제124호)이 바로 을사늑약이 조인된 역사의 현장이다. 오늘 오후, 국제펜한국본부에서 회원들을 대상으로 한 역사문학기행에 참여해서 중명전을 찾게 됐다. 코스는 덕수궁, 퇴계의 옛 집터, 김장생 생가터, 서울시립미술관, 배재학당터, 배재학당박물관, 아펜젤러가 세운 정동교회, 중명전, 러시아공사관터 순이었다.

이 일대를 다시 찾은 건 실로 30여 년만이었다. 대학 졸업 후 첫 직장인 경향신문사에 다닐 때 바로 이 중명전 뒤쪽 문화체육관 아래 골목집에서 하숙을 한 적이 있다. 당시 중명전은 지척에 있는 아관파천의 역사적 현장이었던 러시아공사관 건물과 함께 거의 정비가 되지 않고 유령의 집처럼 방치된 채 있었다. 그 시절 나는 아침저녁 출퇴근시 반드시 러시아공사관 건물터를 지나가게 돼 있었다. 당시는 무덤덤하게 오갔지만, 세월이 적지 않게 지난 지금도 나의 뇌리엔 러시아풍의 흰색 벽돌조 건물이 황량하게 덩그러니 놓여 있어 애상감의 잔상이 남아 있다. 지금은 깔끔하게 정비가 잘 돼 있었다.

기둥이 코린트식도 아니고 도리아식도 아니어서 그저 밋밋하고 단조롭게 보이는 중명전은 지금처럼 원래 2층이 아니었고 서양식, 그러니까 러시아 고전주의 양식의 단층 건물이었다. 그것은 역사의 풍화 속에 한 두 차례 변천을 거친 결과였다. 중명전은 우리나라 최초의 황실 도서관(king's library)이었던 수옥헌(漱玉軒)이 1906년 중명전으로 개명된 뒤로부터 불려온 명칭이다.

원래 수옥헌은 덕수궁 宮域이 아니었다. 1884년 11월 미국인 장로교 선교사 호러스 뉴턴 알렌(Horace Newton Allen, 1858~1932)이 마련한 곳이었다고 한다. 당시 이 일대는 알렌의 집 말고도 서양 선교사들이 모여 살았던 곳이었다. 1886년(고종 23년)부터는 독신 여성 선교사들의 거처로 바뀌었다가 그 이듬해 1887년 알렌이 미국으로 돌아간 후 미국 북장로회 소속 선교사 애니 앨러스(Annie J. Ellers, 1860~1938)가 여성 교육기관인 정동여학당(현 정신여고)을 세웠다. 그 뒤 정동여학당은 1895년에 연지동으로 옮겨갔다.

그 시절, 조선의 용약한 군주―44년간이나 왕과 황제에 재위한 고종(1852~1919)에 대한 역사학계의 평가는 나라를 빼앗긴 무능한 군주였다는 부정적인 게 다수이고, 그래도 곤경에 처해 있으면서도 국권을 회복하고 개혁을 시도한 왕이었다고 긍정적으로 보는 소수의 학자(이태진 서울대 국사학과 명예교수가 대표적)도 있음―고종은 일본인들의 방자함과 위협을 피해 극비리에 경복궁에서 러시아공사관으로 옮겨와서 지냈다. 이른바 1896년 2월에 있었던 '아관파천'(조선왕조실록 중 고종실록에는 '移御', '移蹕駐御' '移次' 등으로 기록돼 있음)이었다. 이듬해 1897년(광무 원년) 10월 고종은 대한제국의 수립을 선포하면서 경운궁(현재의 덕수궁)으로 환궁했다. 자신이 피신한 곳이 러시아공사관, 미국공사관, 영국공사관에 둘러싸여 있어 명성황후 민비를 시해한 일제가 또 다시 무력 도발을 일으키기가 쉽지 않을 것이라고 판단했기 때문이다. 물론 그 전에 고종은 미리 경운궁 내 침전인 함녕전과 서재인 보문각, 역대 임금들의 어진을 모신 사성당과 선원전 등을 지어서 옮겼다. 그는 1902년 경운궁의 정전인 中和殿이 완공될 때까지 5년간 즉조당에서 기거했다.

대한제국 정부에서 정동여학당이 연지동으로 이사 가고 없던 이곳의 부지를 매입하여 덕수궁 궁역에 포함시켰다. 그리고 기존 건물을 철거하고 그 자리에 한성부의 건축기사로 초빙된 미국인 건축기사 다이(J. H. Dye, 생몰연대 미상)의 설계와 감리로 서양식 황실 도서관으로 지어진 게 수옥헌이었다. 다이는 당시 군사교관으로 초빙된 미국인 예비역 육군소장 출신 윌리엄 다이(William McEntyre Dye, 1831~1899)의 아들이었다. 수옥헌의 정확한 완공일자는 밝혀지지 않고 있는데, 대략 1898년(광무 2년) 1월 말 이후 무렵에 완공된 것으로 보는 게 현재로선 사계의 정설이다.

수옥헌은 1901년 11월 16일 새벽 덕수궁에서 발생한 원인 불명의 화재로 전소된 이후 러시아 국적(현 우크라이나)의 건축가 아파나시이 이바노비치 세레딘 사바틴(Афанасий Иванович Середин-Сабатин, 1860~1921)의 설계와 감리로 새로 세울 때 단층에서 2층의 서양식 목조 트러스 벽돌양식으로 지어진 건물이었다. 때 마침 일제 군부가 동원한 떠돌이 무사집단인 낭인들에게 민비가 무참하게 참살, 방화를 당한 트라우마에서 채 벗어나지 못한 상태에서 또 다시 계속된 일제의 폭거에 신변위협을 느끼면서 그들에게 질려버린 고종이 러시아와 가까이 지내게 되면서 자연히 러시아인 건축기사를 쓰게 된 것이다. 1883년 서울에 온 사바틴은 러일전쟁으로 러시아인들이 대한제국에서 철수할 때까지 약 20년 이상 조선에 머물면서 독립문을 비롯해 경운궁의 구성헌, 돈덕정, 정관헌과 러시아 정교회, 손탁호텔 같은 서양식 건물 다수를 설계한 건축가였다.

매일 함녕전과 즉조당을 오가던 고종은 1904년 함녕전 온돌 교체공사 중에 일어난 화재로 덕수궁 내 건물들이 거의 다 전소되는 변을 당했다. 고종은 급히 황궁을 창덕궁으로 이궁할 것을 검토했지만 창덕궁으로는 가지 않고 황실 도서관으로 사용되던 수옥헌으로 거처를 옮겨서 살았다. 고종은 이곳을 침전 겸 편전(집무실)으로 사용했다. 앞서 말했지만, 1906년부터 수옥헌은 중명전으로 개칭되고 이곳에 기거한 고종은 1910년(순종 4년) 석조전이 완공될 때까지 살았다.

고종이 다시금 험한 꼴을 본 게 바로 이 중명전에 기거하면서였다. 이번에는 을사늑약의 강제체결과 1907년 7월 헤이그 밀사 파견사건을 빌미로 일제의 강압을 받아서 순종에게 양위해주고 퇴위 당한 것이다. 이어서 1910년 8월 29일 나라가 일제에 강제 병합되고 고종은 중명전에서 덕수궁 석조전으로 거처를 옮겼다. 그 뒤 1912년부터 중명전은 외교사절단의 연회장으로 사용되기도 하다가 1915년 일제가 덕수궁의 궁역을 축소하고 중명전을 덕수궁 담장 밖에 위치하게 만들어버렸다.

중명전은 대지 721평에 연건평 227평(1층 121평, 2층 106평)이라는데 멀리 정문 입구에서 봐도 건물의 크기가 작지 않아 보인다. 중명전은 1925년에 또 한 번 화재가 났었고, 해방 후 1963년에는 소유권이 옛날 왕가의 후손인 영친왕 이은(1897~1970)과 부인 이방자(1901~1989) 여사에게 귀속되었다. 그 뒤 1983년에 서울시 지방문화재로 지정되었으며, 2006년에는 소유권이 문화재청에 속하게 되었다.

그런데 현판을 보니 특이한 게 눈에 들어온다. 아래 현판을 자세히 보라. 특이하게 ‘명’자를 ‘밝을 명’ 자인 ‘明’이 아닌 ‘眀’ 자로 쓴 게 보이지 않는가? 얼핏 보면 잘 구분이 안 가지만 ‘明’자에 ‘날 日’자가 아닌 ‘눈 目’자가 들어가 있다.

‘眀’은 ‘朙’의 이체자로서 ‘明’과 모양만 다를 뿐 같은 글자이고 음도 같지만, 훈으로 새길 때는 ‘밝게 볼 명’으로 부르기도 한다. 따라서 ‘重眀’의 뜻은 ‘광명이 계속 이어져 그치지 않는다’ 또는 ‘거듭하여 밝다’라는 의미인데, 周易의 이괘(離卦)에서 따온 이름이다. 그런데 이 건물에서 조선이 망국의 길로 들어서게 된 국치의 시작이었던 을사늑약을 체결했다는 점을 생각하면, 이 글자의 뜻처럼 밝게 보이지도 않고 오히려 비감어린 씁쓸함을 자아내게 하는 명칭이라고 하지 않을 수 없다.

많이 알려져 있는 을사늑약의 체결 배경과 과정 및 결과에 관한 자세한 설명은 생략하고 을사늑약 및 중명전과 관련해서 우리가 잊어선 안 될 네 가지 역사적 사실만 귀납적으로 강조하겠다.

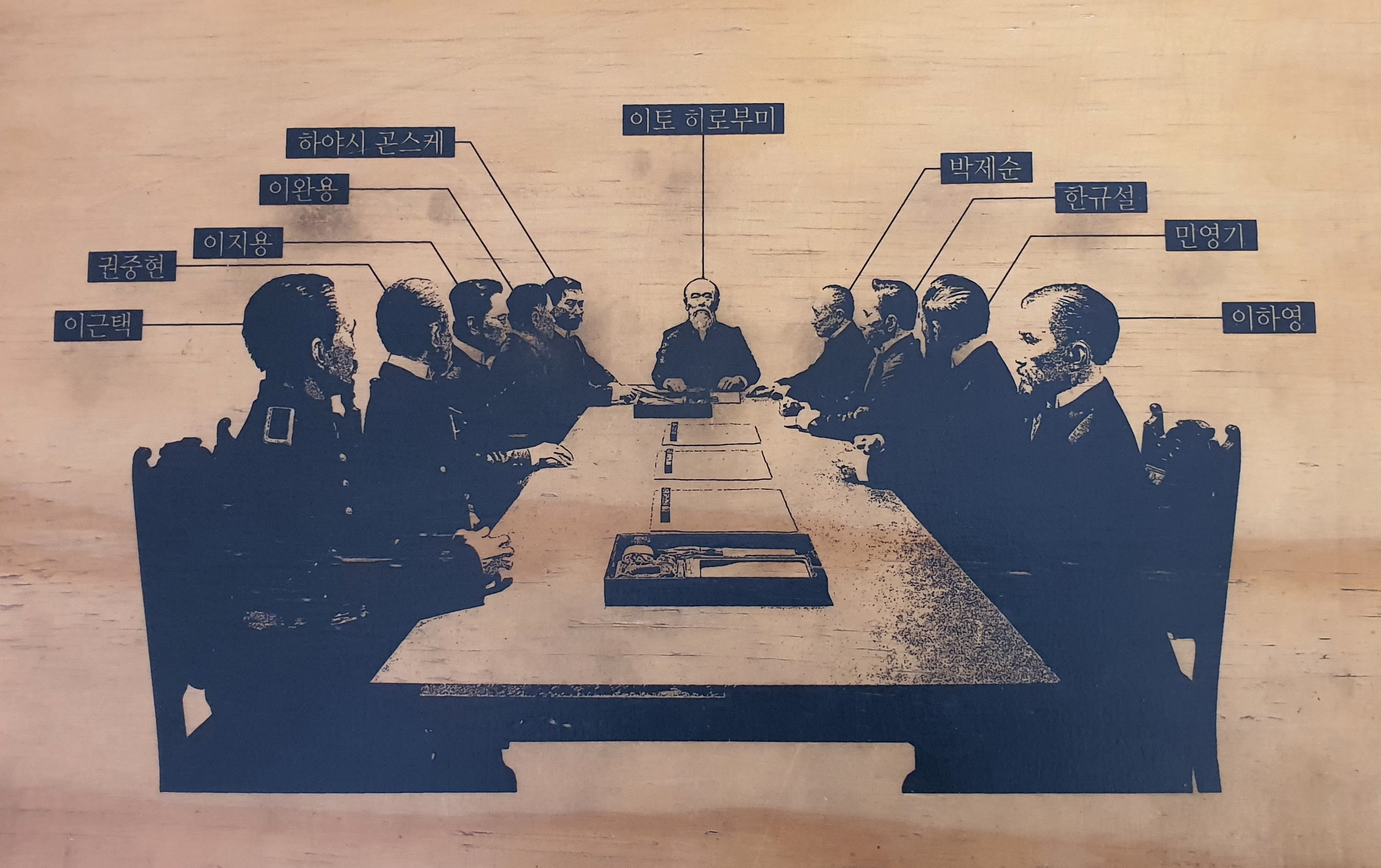

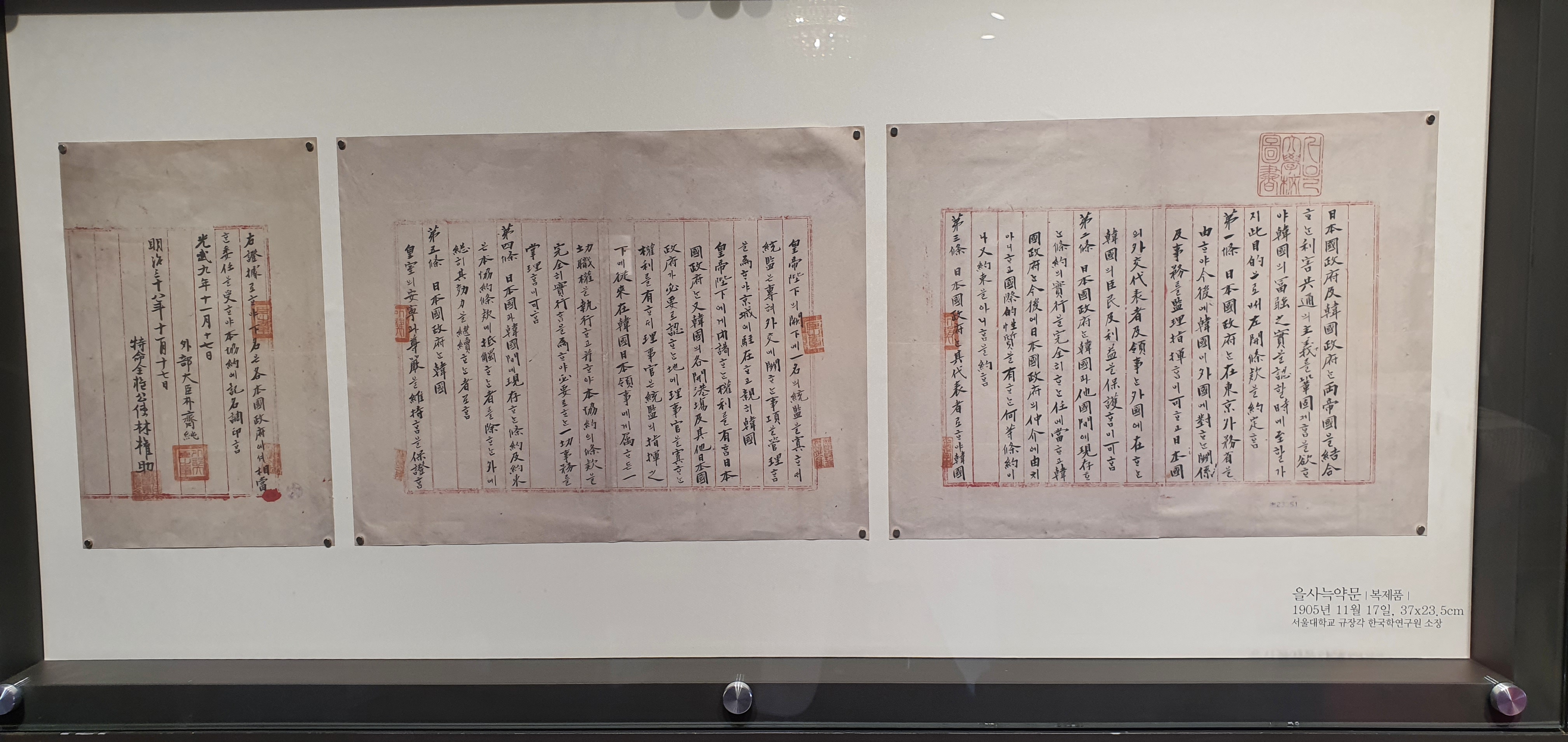

첫째, 을사늑약이 일제의 강압으로 체결됐기 때문에 원천 무효라는 점이다. 사실 을사늑약은 순조롭게 성사된 건 아니었다. 일본인 고문 설치를 명시한 굴욕적인 1904년 제1차 한일협약에 이은 제2차 한일협약은 일제가 대한제국의 외교권을 박탈하려는 내용이 담겼었다. 그래서 처음엔 고종과 한규설(1848~1930), 민영기(1858~1927), 이하영(1858~1929) 등 일부 대한제국 정부 대신들의 강력한 반대에 부딪쳤다. 을사늑약안이 받아들여지지 않자 당시 식민지화 공작을 진두지휘하기 위해 한국에 건너온 이또우 히로부미(伊藤博文, 1841~1909)는 경운궁과 수옥헌 주변에 일본군대를 주둔시켜 공포 분위기를 조성해놓고선 11월 17일 밤 8시부터 다음날 새벽 1시에 걸쳐 고종을 협박하고 서명을 주도한 학부대신 이완용, 내부대신 이지용(1870~1928), 군부대신 이근택(1865~1919), 농상공부대신 권중현(1854~1934), 외부대신 박제순(1858~1916) 등 찬성하는 대신만 따로 모아 체결한 게 이 조약이었다. 국내법도 그렇지만 국제법에서도 조약이 무력이나 협박에 의한 강압적, 강제적으로 체결된 조약은 무효로 본다.

둘째, 을사늑약은 일제가 조선을 한일강제병합으로 몰아가는데 선결적 토대가 된 조약이고, 이 조약이 체결된 곳이 하필 고종황제가 살고 있던 이곳 중명전의 어전이었다는 굴욕적 사실이다. 을사늑약의 강제체결 사실을 알게 된 당시 전국의 2천만 동포들은 저마다 분격하고 울분을 토했지만 나라가 국권과 힘을 잃어서 어찌 해볼 마땅한 수단이 없었다. 그래서 당시 “을사년”에서 비롯된 우리말 “을씨년스럽다”는 단어처럼 그저 울분을 삼키고 하릴 없이 을씨년스럽게 살 수밖에 없었다. 대한제국을 먼저 일본의 보호국으로 삼고 종국엔 식민지로 만들려는 일제의 간악한 흉계가 숨겨져 있었던 이 을사늑약의 체결로 서울에 통감부가 설치되고 초대 통감으로 조선침략의 기획 실행자 이또우 히로부미가 취임하였다. 그 뒤 일제 조선통감부가 ‘이완용 내각’과 한일신협약과 기유각서 등의 조약들을 체결하여 한국의 국권을 점차 침탈해간 결과 을사늑약이 체결하고 나서 5년 만에 대한제국은 망하고 완전히 일본에 병합됐다. 요컨대 을사늑약이 망국의 시발점이었던 것인데 이 조약이 없었다면 망국도 없었을 것이다.

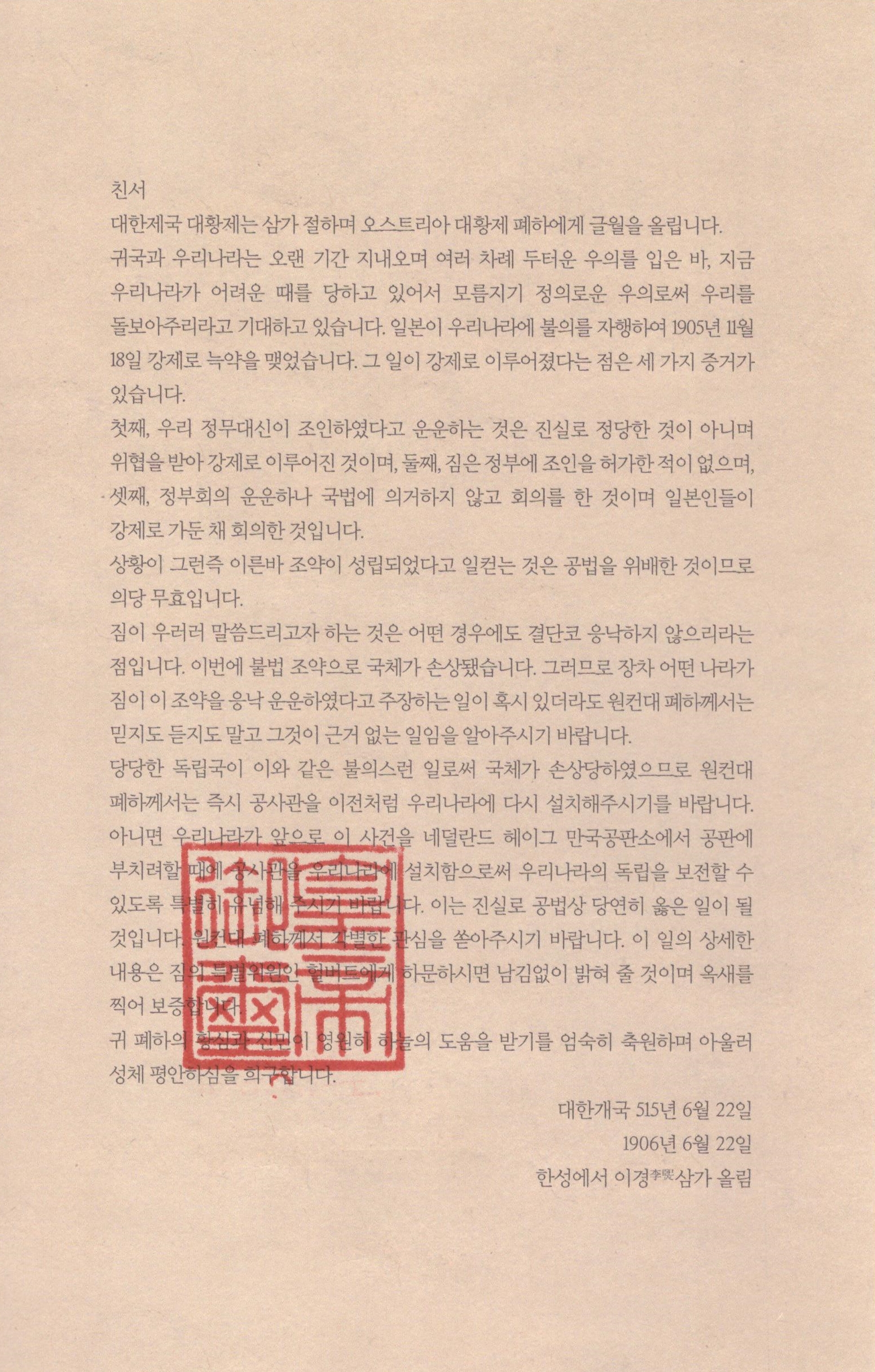

셋째, 1906년 6월 22일 을사늑약의 강제성을 조목조목 밝힌 친서를 오스트리아 황제에게 보내 부당성을 호소했지만 성과를 거두지 못한 고종이 그 이듬해 7월 을사늑약의 불법성을 폭로하고 대한제국의 주권회복을 열강에게 호소할 목적으로 네덜란드 수도 헤이그에서 개최된 제2회 만국평화회의에 밀사로 보낸 이준(1859~1907), 이상설(1871~1917), 이위종(1884~1924?) 세 밀사들을 만난 곳이 중명전이었다는 사실이다. 헤이그 주재 일본 공사가 본국의 일본 외무성에 보낸 긴급 전문을 통해 고종이 보낸 세 밀사들이 만국평화회의가 열리고 있던 헤이그에 나타났다는 사실을 알게 된 초대 조선통감 이또우 히로부미가 총리대신 이완용을 압박하여 순종에게 양위를 강제하고, 결국 7월 19일 오전 양위식을 거행시켰던 것이다.

넷째, 1910년 나라가 일제에 강점 당하자 덕수궁 석조전으로 기거를 옮긴 상왕 고종이 떠난 후 1915년 일제가 덕수궁의 영역을 축소하고 중명전을 궁궐 담장 밖에 위치하도록 만들고 이곳을 외국인을 위한 사교클럽인 정동구락부(Seoul Union, 俱樂部는 영어 club의 일본어 번역어임)에 임대하였는데, 이완용과 윤치호(1866~1945) 등 친일파들이 이 구락부에 가입해서 치욕스런 장소인 이 건물에서 외국인들과 함께 연회를 즐겼다는 사실이다. 당시 정동구락부의 회원으로 이완용과 윤치호 외에 민영환(1861~1905), 이상재(1850~1927)와 서재필(1864~1951) 등도 있었다. 월남 이상재도 이곳을 출입했었다니 조금 이외라고 느낄 수도 있겠다. 이들은 나라를 팔아넘기고도 자신들이 을사늑약에 도장을 찍어준 침략자 일본인들과 같이 음주가무를 즐겼다니 이가적(ambibalance) 정신상태의 인간이었거나 요즘 말로 싸이코 패스 같은 정신질환자들이 아니었을까 싶다. 자기들끼리는 국가를 사고 판 거래를 한 자들이니 한 통속이어서 동지의식(일본어로는 나까마 의식)을 공유했기 때문이었을 것이다. 같은 시기 러시아주재 대한제국의 마지막 공사로서 이위종 열사의 부친 이범진(1852~1911)처럼 누구는 국권상실에 분개해서 초개같이 자결한 충신, 지사들도 있었는데 말이다.

https://suhbeing.tistory.com/m/1473

역사를 잊은 민족에겐 결코 미래가 밝지 않다는 건 역사가 실증해준다. 철학자 스피노자(Baruch De Spinoza, 1632~1677)가 한 멋진 말을 되새기면서 우리 역사를 되돌아보는데 관심을 가져보는 작은 계기가 되면 좋겠다. “현재가 과거와 다르기를 바란다면 과거를 공부하라.”(If you want the present to be different from the past, study the past.) 맞는 말이다. 역사는 단순히 과거 사실만을 가리키는 게 아니다. 70년이 더 지난 지금도 일제지배와 분단의 여파에서 벗어나지 못하고 있듯이 역사는 다양한 형태로 현재 우리의 삶에 스며들어 사회 및 국가구성원들의 삶을 규정하고 칡넝쿨처럼 얽히고 섥혀서 영향을 미치는 것이다. 역사문제는 늘 현재의 문제이다. 중명전은 말없이 그것을 상기시켜주고 있다.

2022. 5. 24. 18:37

북한산 淸勝齋에서

雲靜

'왜 사는가? > 여행기 혹은 수필' 카테고리의 다른 글

| 서상문의 가출 (1) | 2023.05.15 |

|---|---|

| 아버지의 삶과 아들 (1) | 2023.05.15 |

| 인연 Ⅳ (0) | 2022.04.18 |

| 자유의 여신상에서 '자유'를 사유하다! (0) | 2022.01.22 |

| 황희 정승 묘소에서 황희를 다시 본다! (0) | 2022.01.05 |