역사는 정말 반복되는 것일까?

서상문(中國 中國共産黨 創建史硏究中心 海外特約硏究員)

역사는 정말 반복되는 것일까? 많은 사람들이 곧잘 역사는 반복된다고 말한다. 여기에는 역사란 되풀이되는 것이라고 믿고 있음이 전제돼 있다. 과연 그럴까? 답은 “그렇지 않다”는 것이다. 왜 반복되는 것이 아닌지 입론의 근거를 따져보자.

먼저 역사와 역사학을 구분해야 한다. 역사란 시간과 공간을 축으로 일어난 과거의 사건에 대한 기록이라는 점을 유념할 필요가 있다. 그러나 기록이 된다고 해서 바로 역사가 되는 건 아니다. 누가, 어떻게 기록하는가에 따라 역사가 되거나 되지 않는다. 여기에 역사학이라는 학문과 역사가의 본분과 역할이 놓여 있다.

단순히 지나간 과거의 사건이나 인물의 삶이 존재한다고 해서 그것이 저절로 역사가 되는 건 아닌 것이다. 수많은 과거의 事象(일)들 가운데 역사가에게 선택돼 재구성되고 평가될 때 비로소 역사가 된다. 또한 역사가의 손과 눈을 거쳤다고 해서 과거의 事象들이 모두 역사가 되는 것도 아니다. 다수의 역사가들이 동의하는 역사학적 방법론에 의거할 때에만 역사가 되는 것이다. 그 이면엔 누구에게나 거부되기 어려운 인류의 보편성, 인식의 정당성, 해석의 정합성이 내재돼 있다.

역사가는 전문연구자로서의 지성, 양식과 태도가 어떠해야 하며, 역사가들이 수많은 과거의 事象들 중에 어떤 것을 선택할 것인가 하는 가치평가와 그 기준, 선택한 사상에 대한 사료검증을 거쳐 진위규명과 함께 재구성하고, 그것에 의미를 부여하는 등의 평가 방법을 익히게 하는 게 역사학이라는 학문이다.

그런데 과거 事實을 기록하는 역사가의 관점, 주관적 판단과 호오, 정치적 혹은 사상적, 이념적 입장 그리고 기록자를 둘러싼 사회적, 국가적 상황이 늘 동일하지 않기 때문에 기록과 평가도 당연히 다를 수밖에 없다. 역사서에 영어의 정관사 The를 사용하지 않고, 부정관사인 A를 붙여 ‘The History’가 아닌 ‘A History’라고 붙이는 것도 이런 연유에서다.

과거에 발생한 事實과 역사로서의 史實이 다른 것이다. 많은 사람들이 역사가 반복된다고 하는 까닭은 역사가에게 선택된 史實이 아니라 事實을 두고 하는 얘기인데, 요컨대 事實과 史實을 혼동하기 때문이다. 이렇게 설명해도 아직도 역사는 반복되는 것이라고 고집을 피우겠는가? 이미 답이 나왔으니 기록으로서의 역사는 그렇고, 이제부터는 역사학과 관련지어 실제로 발생하는 事象, 즉 일이나 사건이 정말로 반복하는 것인지 그 여부를 규명해보자.

역사연구는 이론이나 방법 없이 무턱대고 하는 게 아니다. 역사연구 방법론들 중 일부를 구성하고 있는 史觀도 완벽한 이론적 틀이라고는 할 수 없지만 과거의 事實을 類別하는 유용한 수단임을 부정할 수는 없다. 사관이란 한 마디로, 역사의 일반화(generalization)를 추구하는 역사가의 역사관(geschichtsanschauung)이라고 보면 된다. 즉 끊임없이 역사적 사실에 대한 일반화를 통해 사실들을 판별하거나 입증하려는 프레임 혹은 작게는 대롱 같은 것이다.

그러면 역사학의 효용성은 어떤가? 고대인들이 역사학을 만든 이유는 과거를 알아서 현재를 바로 이해하고 미래를 내다보려는 의지 때문이다. 과거를 제대로 모르면 현재가 눈에 들어오지 않고, 현재가 눈에 들어오지 않으면 미래가 손에 잡히지 않는다는 점에서 이는 올바른 태도다. 석가모니(Śākyamuni, B.C. 563?~B.C. 483?)의 三世的, 윤회적 시간관, 공자(孔子, B.C. 551~B.C. 479)가 말한 온고지신(溫故知新)도 그 중 하나다. 이 사유들은 그 근저에 현대인들이 ‘역사’가 반복된다고 보는 의식과 연계돼 존재한다.

이 의식은 고대뿐만이 아니라 현대에도 지속되고 있고, 동서양 어디든 비슷하다. 오랜 역사를 가지고 있는 역사 古國인 중국 그리고 그리스 등의 유럽엔 고대의 공자, 사마천(司馬遷, B.C. 145?~B.C. 86?, 투키디데스(Thukydides, B.C. 460?~B.C. 400?)에서부터 19세기에 이르러 “역사는 두 번 반복된다”고 한 바 있는 헤겔(Georg Wilhelm Friedrich Hegel, 1770~1831) 그리고 20세기 현대의 호이징가(Huizinga, Johan, 1872~1945)에 이르기까지 역사가 반복된다는 입장에 선 역사가들과 철학자들이 적지 않았다. 이들도 事實과 史實을 명확히 구분하지 않고 둘을 모호하게 그냥 역사라고 봤기 때문에 그런 오류가 발생한 것이다.

반면, 역사는 되풀이 된다는 주장에 반대한 사조나 사가들도 있었다. 특히 神國과 신의 강림에 따른 최후의 심판을 믿으며 직선적인 시간관을 가지는 기독교적 역사관에는 역사가 반복된다고 보는 발상을 찾아볼 수 없다. 기독교 사관에서는 역사를 움직이거나 지배하는 것은 기독교에서 말하는 하느님의 큰 뜻, 즉 섭리(providence)라고 보지만 그러한 섭리 역시 상황에 따라 달리 나타나는 것일뿐 완전히 동일한 것은 아니다.

19세기에 등장한 유물사관도 마찬가지로 역사는 되돌아가지 않고 미래로만 나아간다. 즉 유물사관을 제창한 마르크스가 반복을 설정하지 않은 것이다. 유물사관이 역사학의 절대적인 기준은 아니지만, 그 영향을 받은 역사학자들 사이엔 역사는 반복되는 게 아니라는 인식이 생겨났고, 이것이 서양 근대역사학에 작지 않게 영향을 미치게 됐다. 유물사관에서는 원인이 있으면 반드시 결과가 있어 역사는 원인의 결과라는 인과법칙을 중시함에 따라 역사적 사건에 대해선 정신적 작용 등은 무시한 채 물질과 생산수단 등의 한 면만 보는 치명적인 결함이 있다. 환언하면 유물사관의 학문적 효용과 한계성을 동시에 인정할 필요가 있는 것이다.

나도 역사는 반복되는 게 아니라고 보는 사람 중의 하나다. 근거를 제시하면 이렇다. 과거에 일어난 事象들을 거시적, 미시적으로 고찰해보면 "역사"(즉 사람들이 혼동하는 事實)는 반복된다고 말할 수 있는 요소가 있는 듯이 보일뿐이지, 결코 똑 같이 반복되는 것은 아니다. 근거는 두 가지다.

우선, 세상에는 유일무이한 동일한 것이나 일은 있을 수 없다는 사실이다. 반복된다는 말에는 동일성이 전제돼 있다. 동일성이란 유일무이성이 내재된 단 하나의 존재를 말한다. 서양 실존주의 철학의 시조격인 키르케고르(Søren Aabye Kierkegaard, 1813~1855)가 ‘반복의 변증법’(Dialektik der Wiederholung)에서 이야기했듯이 반복된다는 것은 이미 경험된 것이 아니면 안 되며, 경험된 것이 아니면 반복이라 할 수 없다.

또 키르케고르는 반복이란 완전히 새로운 어떤 것이 몇 번이고 돌아온다는 의미가 아니라, 동일한 것이 재차 새롭게 되돌아옴을 말하는 것이다. 과거의 수많은 事實들을 미시적으로 들여다보면 事象마다 혼란스러워 논쟁거리가 되는 듯해도, 거시적으로 보면 묘하게도 과거에서 현대에 이르는 사이 주기마다 비슷한 형식으로 나타났다가 사라지기 때문이다. 이러한 현상은 기실 자연계에서 발견되는 현상과 동일한 것인 이른바 ‘프랙탈’(Fractal)이론으로 실감 있게 파악할 수 있다.

Fractal이란 ‘쪼개다’라는 의미를 지닌 그리스어 ‘fractus’에서 따온 전문용어로서 세부구조가 끊임없이 전체 구조를 되풀이하고 있는 현상을 가리킨다. 나무가 자라면서 큰 줄기에서 잔가지로 뻗는데, 이 현상은 잔가지에서도 동일하다. 즉 작은 잔가지는 자신 보다 더 작은 잔가지로 뻗어나간다. 이러한 패턴이 줄기 끝부분까지 계속적으로 되풀이되면서 생장한다는 것이다. 하지만 이 역시도 모든 줄기와 가지는 세포는 물론 외형도 같지 아니하고, 전체적으로는 모든 나무들도 완벽하게 동일한 게 아니라 단지 동일하게 보일 뿐임을 인식해야 한다.

이 세상 삼라만상엔 완벽하게 동일한 事象이 2회 이상 되풀이 되는 경우는 존재하지 않는다. 그런 일은 절대 일어날 수 없다. 일단 상황과 조건부터가 동일하게 반복될 수가 없다. 따라서 과거에 일어난 事象과 같은 결과는 더 이상 일어나지 않는다.

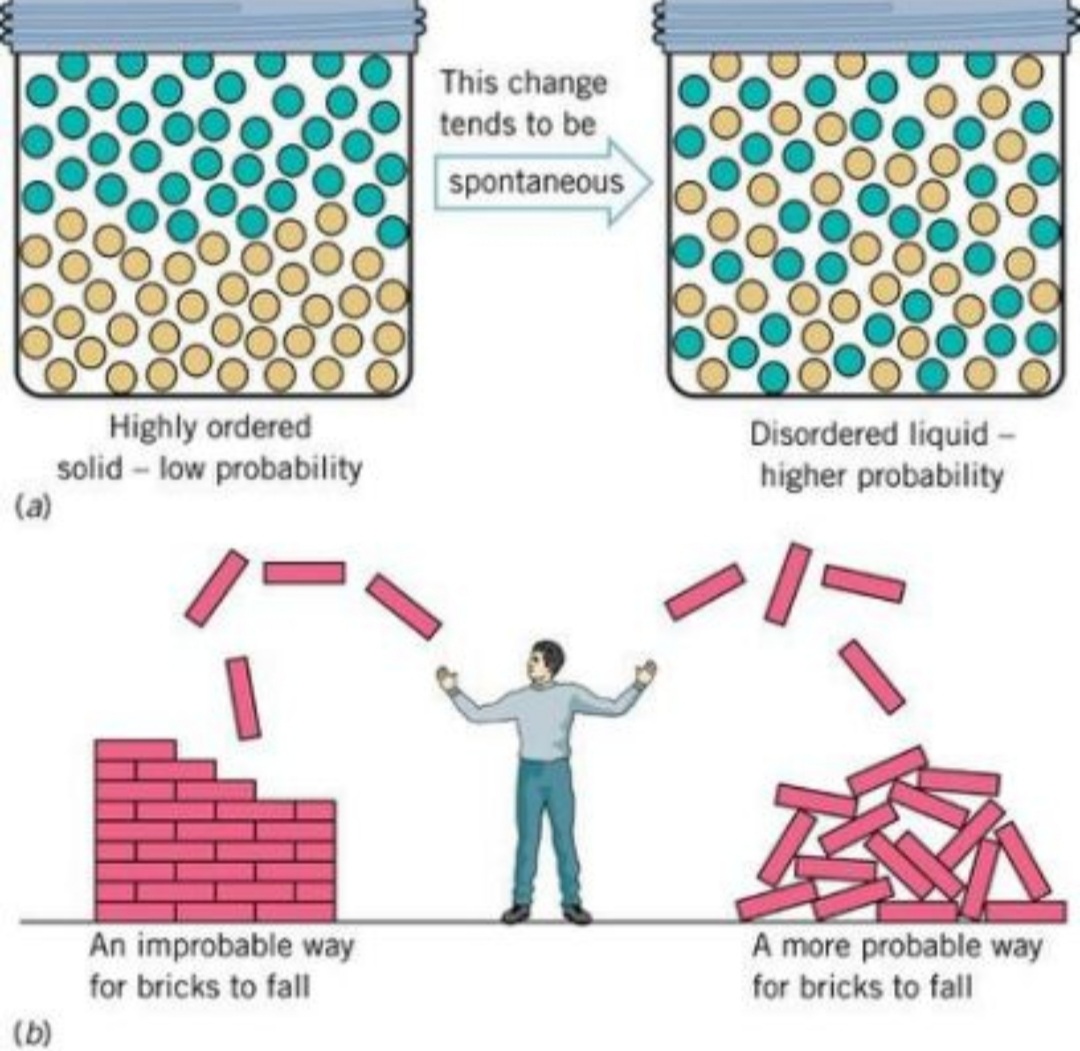

여기에 곁들여 내가 제시하는 또 한 가지 중요한 근거로 모든 事象은 발생 시점에서 과거로 퇴행하지 않고 앞으로 나아간다는 사실을 강조하고 싶다. 사건이나 현상이든, 물질이나 물상이든 모두가 이 법칙에서 벗어나지 못한다. 이른바 엔트로피 법칙(entropy law)이라는 것이다. 예컨대 인류의 과학 기술, 정보나 지식에서부터 인구, 자연환경, 자원상황도 고정적이지 않고 부단히 변화한다. 그 변화란 늘 불가역적(irreversible)이다.

과학, 기술이나 지식은 일단 앞으로 한 발 나아가면 설령 일시적으로 어느 날 잊혀 진다고 해도 그 이전 상태로 되돌아가는 일은 없다. 인구와 자원도 마찬가지다. 일단 증가한 인구가 급감한다고 해서 원래 사회로 되돌아가는 건 아니다. 사용된 자원도 고갈되고 대체물이 마련되지 않으면 그 이전과는 완전히 다른 사회가 되어 비참한 상황이 전개될 것이다. 이 역시 불가역적인 것이다.

이런 관점에 서면 事實은 당연하고 史實, 즉 역사에서도 결코 동일한 상황이 반복된다는 것은 있을 수 없는 일이다. 그래서 역사란 단계적으로 발전하는 것이어서 반복되는 게 아니라는 주장은 맞는 말임과 동시에 역사가 반복된다는 말은 진리가 아니다. 반복되거나 되풀이되는 것처럼 보일뿐이다. 상황과 조건이 다른 가운데 유사한 일이 벌어진다는 걸 의미할 뿐이다. 유사성의 범위 내에서 역사가 현재의 정치, 경제, 법률, 행정, 사회의 운영에 참고할 수 있을 뿐이다. 과학 기술, 인구, 자원의 조건이나 상황이 급격하게 변해도 중요한 역사동인의 한 요소인 인간의 본성은 그 정도로 급격하게 변화하지는 않기 때문이다.

위 주장의 정당성은 삶의 기본적인 욕구가 변하지 않는다는 사실에 근거를 두고 있다. 어떤 인간이라도 생존하기 위해선 물과 공기와 햇볕이 필요하다. 생존에 필요한 필수 영양소도 없어선 안 된다. 식욕과 수면욕에서도 자유로울 수 없다. 세 발이 아니라 두 발로 걸어야 한다는 조건도 변하지 않는다. 인간이 가지는 희노애락애오욕도 모두 인종과 연령을 떠나 표현이 다를 뿐 모든 인종에게서 공통적으로 나타나는 것으로서 거의 유사하다.

이러한 인간의 본성은 옛날이나 지금이나 변하지 않는다. 시대가 다르다고 해서, 공간이 다르다고 해서, 인종이 다르다고 해서 변하는 게 아니다. 단지 그러한 것들을 활용하는 방식이 다르고, 그에 따른 욕구의 크기 혹은 가치평가가 다를 뿐이다. 욕망의 대상이나 가치관은 사람에 따라, 사회 경제적 조건에 따라 조금씩 다를 수는 있어도 그것에서 벗어나면 인간이 생존할 수 없다는 공통성은 부정할 수 없다.

이 점에서 인간들에겐 과거와 유사한 사상에 대응하는 사유와 행동에 공통성이 존재할 수밖에 없는 것이다. 서양에서 “진정한 역사, 오직 사실에 기초한 인간의 역사를 쓴 선구자”로 평가되는 투키디데스가 자신의 저서 戰史에서 “금후에도 인간성이 향하는 바, 다른 상황에서도 서로 닮은 사건이 일어날 것”이라고 한 주장은 정곡을 찌른 것이다.

“역사는 필연적으로 반복되지는 않는다. 단지 그렇게 보일 뿐이다”라고 한 엘빈 토플러(Alvin Toffler, 1928~2016)의 주장도 마찬가지다. 그래서 역사에서 우리가 연구하고 배워서 얻을 수 있는 교훈의 최대치는 인간의 본성에 토대를 둔 사유와 행위의 다양한 사례들이다.

2017. 11. 20. 05:00

구파발 寓居에서

雲靜

'앎의 공유 > 아시아사' 카테고리의 다른 글

| ‘해방’과 ‘광복’, 어느 것이 더 적당한 용어일까? (1) | 2017.12.28 |

|---|---|

| 역사 상식 : 동아시아 제왕의 묘호 祖와 宗의 연원과 차이 (0) | 2017.11.22 |

| 징기스칸의 죽음과 몽골민족의 매장 습속 (0) | 2017.09.17 |

| 한반도 위기상황에 대한 중국지도부의 입장과 속내 (0) | 2017.06.13 |

| 김정남 피살과 북한-중국관계 전망 (0) | 2017.02.23 |