징기스칸의 죽음과 몽골민족의 매장 습속

지난달 우연히 일본 장례문화의 한 단면과 그들의 사생관에 대해 글을 쓰다 보니 불현듯 과거 여행한 바 있는, 몽골인들에게 불멸의 영웅으로 각인돼 있는 칭기스칸(Činggis Khan, 1162~1227, 이하 한글 표기 관행에 따라 '징기스칸')의 죽음과 몽골민족의 장례문화가 떠올랐다. 왜 갑자기 논제의 공간을 일본에서 몽골로 옮겼는가? 매장습속이 다르긴 하지만 일본인의 매장습속은 과거 자신들의 조상이 몽골족이라면서 일본인들이 워낙 중요시한 몽골에서 왔을지도 모른다는 상상 때문일까?

1994년 6월 최초의 몽골여행 이후부터 몽골은 내가 중국-티베트 관계사를 연구하게 되면서 3자 사이에 얽혀 있는 불가분의 관계와 그 중요성을 알게 되면서 학술적 관심을 기울여오던 분야다. 한국과 관련된 몽골의 역사, 언어, 종교, 문화 등의 다양한 주제들에 대해선 언젠가는 소개할 날이 있을 것이다. 오늘 이 글에서는 먼저 몽골(Mongol)이라는 용어의 뜻만 짚어보고 바로 징기스칸의 죽음과 몽골민족의 매장문화로 논의의 초점을 옮겨가겠다.

몽골어로 몽골(Mонгол)은 ‘용감하다’는 뜻을 지닌 민족 명칭이기도 하고 국호이기도 하다. 우리가 쓰고 있는 한자어 ‘몽고(蒙古)’라는 단어는 몽골제국에게 정복당한 중국인들이 자기들의 문자로 ‘무지몽매하고 낡았다’는 뜻의 ‘멍꾸’(蒙古)로 표기해 비하한 데서 비롯된 것이다.

몽골민족이 정말 무지몽매해서 중국인들이 그렇게 네이밍을 했을까? 물론 아니다. 자신들이 야만시 했던 오랑캐에게 정복당한 게 싫었던 감정이 묻어있거나 혹은 그러한 콤플렉스가 작용한 것임은 두 말할 나위 없다. 한반도 보다 7배나 큰 나라이면서도 인구는 현재 겨우 약 307만 명(2017년 기준)에도 조금 못미치는 정도에 불과하지만, 과거 한 때 유라시아 대륙의 반 이상 지역을 손에 넣었던 몽골민족이다.

징기스칸은 알렉산더 대왕(Alexandros the Great, B.C 356∼B.C 323) 이래 최대의 영토를 손에 넣은 전무후무한 대제국을 개창한 정복자였다. 그의 원래 이름은 테무진(Temüjin)이었는데, 중국인들은 톄무쩐(鐵木眞)이라고 부른다. 과거나 지금이나 몽골은 다민족국가다. 12세기, 북으로 시베리아로 이어지고, 남으로 고비사막과 이어지는 몽골초원 지대에는 수십 개 부족과 씨족들이 전투, 사냥, 유목, 약탈, 납치, 교역 등으로 생존을 이어가고 있었다.

여러 갈래의 몽골부족들이 크고 작은 공동체 형태로 나눠져 대략 주요 세 세력이 광대한 몽골초원에 분리돼 할거하고 있었다. 이 세력들을 하나로 통일해 몽골제국을 창건한 자가 ‘징기스칸’인지는 너무나 잘 알려져 있다. ‘징기스칸’의 뜻이 무엇인지는 ‘광명의 신’이라는 등등 여러 설이 있을 뿐, 정확한 의미는 밝혀지지 않고 있다. 한국에선 흔히 ‘칸’으로 읽히는 카한(Khan)이란 중앙아시아 지역 일대의 투르크계나 몽골계 민족들이 사용한 ‘군장’이라는 의미로서 몽골족이나 타타르족에게 “최고의 지배자”를 가리키는 말이다.

1189년 여름, 징기스칸이 당시 부족연합체 중 몽골족 보다 규모가 크고 문명도 한 걸음 앞서 가던 케레이트 족을 이끌던 옹칸(Ong Khan)의 승인 아래 전통적인 씨족, 부족회의인 쿠릴타이(Kuriltai)를 소집하여 칸의 칭호를 차지한 게 27살 때였다. 1197년, 징기스칸은 쥐르킨(Jürkin) 부족을 공격해 무너뜨리고 헤륄렌(Kelüren) 강과 쳉게르(Chenger) 강이 만나는 곳 일대에 새로운 근거지를 만들었다. 이곳이 몽골의 수도 아바르가(Abarga)가 됐다. 그가 세상을 떠날 때까지 대외원정을 위한 기지 역할을 한 곳이었다.

1203년 징기스칸이 기습공격으로 옹 칸을 무너뜨리고 부르칸 칼둔(Burqan qaldun, 즉 부르칸 聖山) 근처 오논(Onon) 강 상류 가까운 초원에서 쿠릴타이를 연 것은 1206년 봄이었다. 이때 제2차 즉위식을 거행하면서부터 그는 테무진이라는 이름 대신 징기스칸이라고 이름 붙였다. 테무진이 징기스칸으로 등극했을 때는 이미 100만 명 가까운 인구에 약 2000만 마리의 가축을 보유한 강력한 나라로 발전한 상태였다.

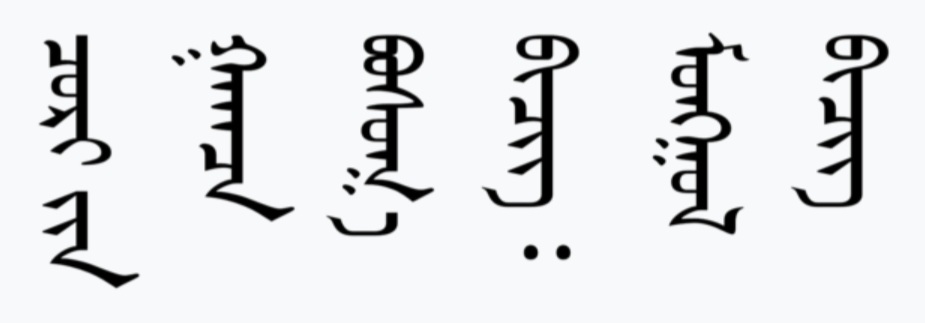

그는 이 나라를 ‘큰 몽골 나라’라는 뜻을 지닌 ‘예케 몽골 우루스’라고 이름 지었는데, 20세기 20년대부터 소련군이 주둔한 뒤로는 러시아어 문자인 끼릴문자로 표기하는 신몽골어로는 еке Монгол улус라고 쓴다. 몽골은 티베트의 저명한 고승이 1204년에 만들어준 팍파(Paspa)문자인 구몽골어를 사용해오다가 공산화 되면서 신몽골어를 사용했다. 정확하게는 끼릴문자가 몽골에 차용되기 시작한 것은 1946년이었고, 이 끼릴어가 도입되기 전까지는 구몽골어가 쓰였다.

징기스칸은 1219년 가을 금나라 공격을 시발로 서쪽의 카라키타이, 호레즘샤, 西遼, 동투르케스탄 등을 정벌하기 시작했다. 카스피해와 흑해 사이 러시아 남부 지역과 이란 일부 지역의 여러 도시를 공략한 징기스칸은 계속해서 인도 북부를 모조리 점령했다. 그리고 히말라야 남쪽을 돌아 중국 송나라 영토를 가로질러 중국 전역을 정복할 생각이었다.

하지만 남방 열대 지역의 찌는 더위와 숨이 턱턱 막히는 습기는 북방의 몽골인들에겐 전혀 경험해보지 못한 것이어서 견디기 어려운 환경이었다. 이같은 극복하기 쉽지 않은 기상조건이 원정을 가로막거나 주저하게 만드는 장벽이 되자 징기스칸은 송나라 공격을 뒤로 미룬 채 1225년 몽골의 본거지인 대(大)오르도로 돌아와서 바로 탕구트(Tangud) 정벌에 나섰다. 탕구트는 오늘날 중국 내 서하(西夏)지역을 말한다. 이곳은 징기스칸이 1207년부터 1209년까지 여러 차례 공격을 시도한 끝에 그들로부터 항복을 받아 낸 곳이었다. 탕구트의 통치자는 항복을 선언하기는 했었지만, 징기스칸은 호라즘 원정 때 이곳에 병력을 보내 완전히 점령하여 지배하에 두지는 않았었다.

그런데 64세의 고령임에도 불구하고 진두에 서서 탕구트 원정을 지휘하던 과정에서 징기스칸은 돌연 사망했다. 그의 사망에 대해선 미스테리한 점이 있다. 지금까지 사망원인으로는 민간전승까지 포함해 다섯 가지 설이 있다. 징기스칸의 요구에 못 이겨 공출된 탕구트 왕비를 겁탈하려다가 독기를 품은 그녀에게 깨물려 죽었다는 설, 초원에서 벼락을 맞아 사망했다는 설, 말에서 떨어져 죽었다는 낙마설, 탕구트 공격시 무릎에 독화살을 맞고 절명했다는 설, 독을 탄 술을 마시다가 독살됐다는 설 등이다. 이러한 다섯 가지 설들이 모두 의문시되고 있다. 몽골인들이 남긴 기록인『蒙古秘史』에는 낙마사망설로 기록돼 있다. 낙마사망설도 완벽하게 납득되는 건 아니어도 이 글에서 나는 이 설에 기울어져 있다.

1226~1227년 겨울, 원정을 위해 고비 사막을 건너던 도중 징기스칸은 잠시 진군을 멈추고 야생마를 사냥했다. 말을 좋아하는 자 말로써 망하는가? 갑자기 야생마들이 그에게 돌진해왔다. 그러자 징기스칸이 탄 황갈색 점박이 잿빛 말 조소투 보로(ĵosutu boro)가 놀라 뛰어오르는 바람에 그는 그만 애마에서 떨어져 크게 다쳤다고 한다. 몽골어에 말의 컨디션이나 심리상태를 표현하는 말이 120여 가지가 될 정도로 몽골인의 삶에 불가분의 관계에 있으며 주인의 안전에 주의를 기울이도록 잘 훈련된 애마에서 떨어졌다는 것은 납득하기에 석연치 않다.

아뭏든 크게 다쳤음에도 징기스칸은 탕구트 정벌전쟁은 멈추지 않았다. 결국 그에게 찾아온 것은 정벌 완성의 희열이 아니라 눈앞에 어른거린 저승 사자의 그림자였다. 마침내 그도 죽음은 피해 갈 수 없었다. 징기스칸은 영광이 최고에 이른 상태에서 노화가 빠른 유목민으로선 비교적 천수를 누렸다고 볼 수 있다. 그의 세수에 대해서는 66세로 죽었다는 설과 73세로 죽었다는 설이 있다. 전자는『蒙古秘史』에 근거하고, 후자는 이란인 라시드 앗 딘(Rashî ad-DîN)이 남긴, 몽골제국사 연구에 필독서인『集史』(Jâmi' at-tavârîkh)에 근거한 것이다.

징기스칸은 사망 직전 마지막 숨을 가쁘게 내몰아쉬면서 자식들에게 중국정복을 완수하라는 유지를 내렸다. 그는 병이 들자 자신이 곧 죽으리라는 걸 예감하고 자신이 사망하면 죽음을 알리지 못하도록 후계자들에게 유언을 남겨둔 상태였다. 그는 비장한 어조로 이렇게 말했다. “나의 죽음을 알리지 말라. 적이 알지 못하도록 하기 위해 절대로 곡을 하거나 애도하지 말라. 탕구트의 군주와 백성들이 밖으로 나오면 그들을 모두 없애버려라!” 전반부 멘트는 마치 우리의 성웅 이순신 장군의 유언을 생각나게 한다.

징기스칸은 왜 자신의 죽음과 무덤을 알리지 말라고 했을까? 이것은 징기스칸 뿐만 아니라 오랜 유목 민족의 풍속이었다. 한 곳에 고정된 집 없이 영원히 초지와 물을 찾아 떠다니는 노마드(Nomad)의 유목민족들을 복속시키는 데는 다름 아닌 최고 권력자의 무덤을 파헤쳐서 정복하면 그걸로 승부가 나고 점령이 끝나는 것이라고 생각했다. 정주하지 않고 평생을 무리를 지어 끊임없이 이동하는 유목민족에게는 국가나 세력의 가장 중요한 중심지는 영향력 있는 조상의 무덤이었기 때문이라는 것이다.

이것은 적국의 야전군을 격멸하지 않고 적의 영토나 수도를 점령해봤자 전쟁이 종결되지 않는다는 클라우제비츠(Carl Phillip Gottlieb von Clausewitz, 1780~1831)의 관점에선 선뜻 납득되지 않겠지만, 동시에 병사를 격멸하는 것보다 적의 항전의지를 끊는 것이 더 효과적이라고 한 점에선 몽골인들에게 조상의 무덤이 점령되는 것이 투쟁의 의지가 꺾이는 것이었을지도 모른다.

징기스칸은 죽은 후 자기를 찾아오지 않아도 괜찮으니 자신의 죽음과 무덤을 알리지 말라고 당부했다. 이승을 하직하는 자가 후손들에게 남기는 최후의 사랑이었다. 망자의 유언을 받드는 것 그리고 그 무덤 또한 남겨진 자가 죽는 이를 섬기는 마지막 공경의 예다.

결국 인류사에 남을 정도의 대제국을 건설한 징키스칸도 죽음만큼은 피해 갈 수 없었다. 어떤 위대한 영웅이라도 자연의 섭리를 거역할 수 있는 자는 없다. 탕구트의 수도를 포위한 상황에서 마지막 승리를 눈앞에 둔 시점인 1227년 8월 25일이었다. 그가 최후를 맞은 곳은 오늘날 중국 깐수성(甘肅省) 칭수이현(淸水縣) 시장(西江) 강변이었다.

그런데 이 막강한 몽골제국의 걸출한 통치자도 죽어선 비석 하나 남기지 못했다. 위대한 영웅을 기리는 거대한 축조물 따위도 남기지 못했다. 그냥 몸은 바람처럼 흔적 없이 초원에 묻혔을 뿐이다. 영혼은 구름처럼 하늘가로 흩어졌다. 아이러니의 극치로 보이지만, 곡절이 있었다. 크게 두 가지였다. 하나는 그의 유언 때문이었고, 다른 하나는 당시 몽골족의 장례습속 때문이었다. 징기스칸의 유언도 몽골민족 전래의 유습에 따른 것이었으니 결국 징기스칸의 유언보다 민족의 고유한 유습이 결정적인 요인이었던 셈이다.

징키스칸이 죽자 실제로 후손, 후계자들은 유언에 따라 그의 사망 사실을 숨겼다. 그리고 탕구트 바깥으로 나온 탕구트족들을 징기스칸의 죽음을 알 것이라는 이유로 모조리 죽여 없애버렸다. 그런 뒤 자식들은 징기스칸의 관을 받들고 몽골로 귀환했는데, 관을 그의 삶의 터전이자 장지인 얼둬스 초원으로 운구하는 도중에 사람이든 야생 짐승이든 마주친 모든 생명체들을 모조리 죽여 없앤 뒤에 매장하고 장례를 치렀다. ‘얼둬스’란 각종 자료에 나와 있는 바로는 몽골어로서 거주지를 가리키는 고유명사로 보이는데, 정확하게 그곳이 어디에 위치한 곳이었는지 밝힌 전거는 찾지 못했다. 무덤은 철저한 보안 속에 팠을뿐만 아니라 초병들도 무덤으로부터 상당히 먼 거리에서 보초를 섰다. 그의 무덤은 얼둬스 부족이 경호를 맡았는데 묘지기 역할은 대를 이어 전승되었고 청나라 말기 때까지 이어졌는데, 오랫동안 특별히 훈련된 전사들이 지켰으며, 징기스칸의 직계 가족 외에는 출입이 금지된 폐쇄 구역이었다. 그래서 이 무덤 지역을 “이흐 호리그” 또는 “대금구(大禁區)”라 불렸다.

그래서 그런지 오늘날 징기스칸의 무덤 위치에 대해서도 복수의 설이 존재한다. 징기스칸의 무덤은 어느 산에 있다고 기록으로만 전해질 뿐인데, 고고학자들은 대략 몽골의 동북부 지역 일대, 즉 몽골 수도 울란바토르 동북방 300여 km 지점으로 추정되고 있거나 비정하고 있다. 이 지역을 미국인 고고학 팀이 발굴하겠다고 시도하였으나 몽골 정부가 일을 허락하지 않았다. 몽골 정부는 영원히 징기스칸 무덤을 발굴할 의사가 없다고 얘기한다.

청조가 멸망하자 징기스칸의 무덤은 오랫동안 방치된 채로 있다가 중국 소관으로 귀속되었고 그 뒤 1949년 수립된 중공 정부에서 1954년과 56년 사이에 이동식 능인 “팔백실”을 고정식 건물로 대체하였고 약 500여 명의 묘지기를 몰아내고 7~8명만 남겨 두었다.

그런데 아직까지 발굴되지 않고 있는데도 현재 중국정부는 대략 오늘날 내몽고의 包頭시에서 약 185㎞ 떨어진 얼둬스(鄂爾多斯)시 이진훠뤄깐떠리(伊金霍洛旗甘德里) 초원이 그의 무덤이 있는 곳이라고 보고 이곳에다 징기스칸의 능묘랍시고 의관총(衣冠塚)을 조성해 놨다. 이 능은 문화대혁명 시기 홍위병들에게 파괴되었다가 현재 모습으로 재건된 상태이다.

이 외에도 징기스칸의 제34대 후손이라는 어떤 몽골족 노파가 조상들로부터 대대로 전해오는 얘기를 들은 것이라 하면서 중국 四川省 깐쩨(甘孜) 티베트족 자치구 내의 어느 동굴이 징기스칸의 능묘라고 주장한 바도 있지만 사실여부는 불투명하다.

징기스칸의 능묘라는 주장의 진실 여부는 불투명하지만, 한 가지 분명한 사실이 있다. 징기스칸은 죽으면서 비석 하나, 축조물 하나 남기지 않았다는 점이다. 당시 그의 후손들은 단지 무덤 주위 사방 30리 둘레에 화살을 꼽아놓고 병사들에게 이곳을 지키게만 했을 뿐이다. 기념비 따위의 축조물을 남기지 않은 이유는 죽은 자를 매장할 때 땅속에 깊숙이 묻은 뒤 묘지에 묘비는 세우지 않았던 북방 유목민족의 습속 때문이었다. 징기스칸 자신의 유지도 이에 따른 것이었다. 돌궐(突厥)족, 말갈족, 흉노족, 선비족, 몽골족, 숙신족, 여진족(만주족) 등등의 북방 유목민족들은 대개 매장 습속이 엇비슷했다.

원말명초(元末明初)의 葉子奇(1327~1390 전후)가 지은『草木子』라는 문헌에는 몽골민족의 매장방법이 기록돼 있다. 예컨대 그들은 먼저 땅을 깊이 파서 유해를 넣고 흙을 덮은 다음 수백 마리의 말들을 풀어 달리도록 해서 무덤이 있는 땅을 평평하게 다지게 한다. 그리고는 어미 낙타와 어린 새끼 낙타를 데려와 그 무덤 위에서 어미 낙타가 보는 앞에서 새끼 낙타를 죽인다. 그런 뒤 1년이 지나면 풀들이 무성하게 자라 무덤이 어디에 있는지 위치를 전혀 알 수 없게 된다.

그러나 어미 낙타는 새끼를 잃은 슬픔이 커서 새끼가 살해된 장소를 결코 잊지 못한다고 한다. 그리곤 애처롭게 구슬피 울면서 어린 새끼 낙타의 냄새를 맡아 그 장소를 찾아낸다고 한다. 결국 묘자리를 아는 건 어미 낙타뿐인데, 이 어미 낙타가 죽으면 더 이상 묘지의 행방은 알 수 없게 되는 것이다.

바람이 불어 모래무지가 움직이면 사막의 지세가 수시로 바뀐다. 초원도 풀이 무성하게 자라면 분간이 쉽지 않다. 몽골하면 사막과 초원이 연상되고, 사막지역인 몽골에 무슨 생명체가 많겠는가 하고 가벼이 보는 경향이 있지만, 그렇지 않다. 약 30년 전 몽골 여행 당시 놀랍게도 사막과 초원에 서식하는 동식물이 5만 종이나 된다는 걸 알고 크게 놀랐던 기억이 난다.

초원과 평원과 사막뿐이어서 눈에 걸리는 게 없어 평균 시력이 최소 5.0 이상이 된다는 몽골인이라지만 그들인들 쉽게 하늘과 대지만 있고 표지가 없는 황량한 벌판에 감춰진 처소든, 묘지든 무엇인들 제대로 분간이 되겠는가? 그래서 몽골인들은 망자의 기일이 돼 고인의 묘소를 찾을 때는 낙타에게 의지한다. 즉 어미 낙타를 앞세워 무덤을 찾고선 그기에 우유를 뿌리며 제사를 지낸다.

징키스칸의 후계자들도 그러한 방식으로 묘를 만들었지만 묘비나 비석을 세우진 않았다. 그러기는커녕 흔적이라는 흔적은 모두 철저하게 깡그리 없앴다. 징기스칸의 무덤은 사후 100년 동안 우량하이(Урянхай)라는 종족이 지켜왔는데, 그 후로는 방치되었다고 전해진다. 징기스칸 뿐만 아니라 몽골의 역대 황제들의 무덤이 지금까지 발견되지 않는 것도 모두 이 때문이다.

예전부터 지금까지 미국, 러시아, 독일, 일본 등이 엄청난 전문 인력과 자금을 들여 징기스칸의 무덤을 찾고 있지만 아직껏 찾아내지 못하는 곡절이 여기에 있다. 아마도 그의 무덤이 발견되면 엄청난 새로운 사실들이 밝혀지거나 징기스칸의 죽음과 관련된 많은 비밀들이 풀릴 것이다.

유교적 예법에서 보면 천하에 몹쓸 ‘상것’들이 티베트족, 흉노족, 말갈족이고 몽골족인 거 같아 보이지만 망자의 입장에서 보면 참으로 자연친화적인 매장풍습을 가진 민족이라고 하지 않을 수 없다. 인간도 자연의 한 부분이어서 죽으면 한시라도 빨리 자연으로 돌아가는 게 바람직한데 그들이 그렇게 하기 때문이다.

각 민족의 고유한 문화적 습속이나 풍습들은 그 해당 민족이 처한 삶의 조건에서 이해할 것을 요구하는 문화인류학적인 관점에서 보면, 이러한 습속은 자연의 이치에 부합한 지혜인 것이다. 왜 그렇느냐고? 사막과 초원에 사는 몽골민족이 장례를 그런 식으로 치르지 않으면 살아 있는 자신들의 생존에 해가 되고 위협을 받기 때문이다.

만약 매장을 하지 않고 시체를 메마른 대지 위에 던져놓는다고 상상해보라. 1년에 겨울이 반이나 되고, 추위도 평균 영하 30도가 더 되는 동토에 널브러져 있는 시체가 얼어붙어 버리면 어느 세월에 썩어 없어지겠는가? 사체가 쉬이 썩지 않게 되면 인간과 자연 사이의 순환시스템이 정상적으로 작동되지 않게 된다.

수십 년이 지나도 썩지 않고, 천천히 썩어가는 냄새가 바람에 흩날리는 사체들이 즐비한 초원과 사막, 그런 대지를 한 번 상상해보라! 그 과보는 고스란히 산 자들이 받게 되니 조상 대대에 걸쳐서 경험적으로 이를 익히 알고 있는 북방민족의 자연회귀적인 삶의 지혜가 발휘되는 것이다.

그런데 이러한 매장습속은 몽골에 티베트로부터 라마불교가 들어오면서부터 같이 들어온 조장(鳥葬)으로 대체되는 역사를 밟았다. 이 조장 역시 현재는 불법이어서 사라지고 거의 없다. 불법으로 규정되기 전 몽골인들은 고인의 사체를 티베트인들처럼 독수리에게 먹도록 하지 않고 몽골 초원에 서식하는 늑대들에게 먹도록 했다.

늑대에게 고인의 사체를 먹이로 주는 건 몽골인이 자신들의 조상이라고 하는 신화를 갖고 있는 것과 깊은 관련이 있다. 장사 완료 3일 후, 유족들이 장례를 지낸 곳에 다시 찾아가 늑대가 시신을 먹었는지 확인을 한다. 만약 늑대가 먹었다면 고인이 좋은 곳으로 갔다고 생각하고, 그렇지 않으면 살면서 지은 죄가 많아서 늑대에게 거부당했다고 믿는다. 여기에도 불교의 업설과 윤회설이 작동되었던 셈이다.

이와 달리 지금도 여전히 남아 있는 또 한 가지 몽골인의 장례 특징은 장례 기간 동안 유가족들이 절대로 소리 내어 울지 않는다는 점이다. 유가족의 눈물이 망자의 영혼을 물에 빠지게 해서 극락세계로 다시 태어남에 방해가 된다고 믿기 때문이다. 이는 라마불교의 영향 탓이다. 불교 유식학에서는 죽은 자가 다른 몸으로 태어나는 기간이 최장 49일인데 이 기간 동안 고인의 영혼은 中陰神이라는 존재로 다른 생의 인연을 찾아다닌다. 이때 유족들이 곡을 하거나 울면 이 중음신이 혼란스러워 환생하기가 어렵다고 한다.

망자를 자연으로 돌아가게 만들겠다는 발상에서 비롯된 이러한 장례양식은, 형식은 다르지만 몽골민족에게만 있는 게 아니라 북방 유목민족들 사이에 대부분 유사하게 나타난다. 티베트민족도 엇비슷하다. 티베트민족의 조장은 죽은 자의 시신을 땅에 묻지 않고 독수리 떼에게 뜯어먹도록 하는 차이가 있을 뿐, 얼지 않게끔 시신을 대지에 버리지 않고 새들에게 주는 것은 본질적으로 자연의 순환 사이클에 맞춘다는 점에서 동일한 맥락이다. 몽골민족이나 티베트민족에 국한된 게 아니라 모든 민족의 습속과 문화엔 제각기 고유한 자연환경에 적응하기 위한 원초적 지혜들이 담겨 있는 것이다.

문화인류학에선 기본상식이지만, 그래서 어떤 문화든 문화를 높낮이로 평가하거나, 고급과 저급으로 나눠선 안 된다고 하는 이유가 여기에 있는 것이다. 인간은 자연의 품으로 회귀할 때 사람다운 최후를 맞는 것이다. 징키스칸의 죽음과 장례 그리고 몽골인 및 여타 북방 유목민족의 매장습속이 21세기 문명시대에 살고 있다고 자부하는 우리들에게 주는 의미 있는 일깨움이다.

언제가 될지는 알 수 없지만 기회가 되면 다시 한 번 광막한 몽골의 대초원 위에 서보고 싶다. 초원과 사막이 공존하는 몽골을 영혼의 소리로 체감하고 싶다. 그리고 징기스칸을 떠올리면서 아무도 알아주지 않는 한 사내가 전하는, 하늘이 내리는 바람의 소리, 운명의 점지를 들려줄 것이다.

2017. 9. 7. 08:31

구파발 북한산 한 켠에서

雲靜

'앎의 공유 > 아시아사' 카테고리의 다른 글

| 역사 상식 : 동아시아 제왕의 묘호 祖와 宗의 연원과 차이 (0) | 2017.11.22 |

|---|---|

| 역사는 정말 반복되는 것일까? (0) | 2017.11.22 |

| 한반도 위기상황에 대한 중국지도부의 입장과 속내 (0) | 2017.06.13 |

| 김정남 피살과 북한-중국관계 전망 (0) | 2017.02.23 |

| 중국읽기 3 : 비관론과 경계론 그리고 ‘중국문제’의 해소방향 (0) | 2016.04.26 |