대만의 국보급 가수 등려군(덩리쥔) 묘소를 찾아서

1995년 5월 8일, 대만 국립 政治대학 한 켠, 늦은 점심 후 기숙사 언덕 뒤로 펼쳐진 울창한 아열대 밀림 속에서 지저귀는 새소릴 듣고 있을 때 날카롭게 귀에 꼽히는 비보! 대만이 자랑하는 국민가수 등려군(鄧麗君, 1953~1995)이 사망했다는 소식이 TV뉴스로 흘러나오고 있었다. 앵커는 공연 간 태국 치앙마이에서 승용차로 이동하던 중에 지병인 천식이 재발해 변고를 당했다고 전했다. 등려군은 늘 가지고 다니던 천식약을 그날따라 잊고 가져가지 못해서 황급히 병원으로 가던 중 차가 너무 막혀 병원에 도착하기도 전에 승용차 안에서 숨을 거뒀다고 한다. 충격적인 뉴스였다. 이방인인 나에게도 충격이었다.

결코 길게 느껴지지 않은 긴 며칠 동안, 전 대만 열도가 들썩거린 듯했다. 애석해 하거나 슬퍼하지 않은 대만 사람은 없어 보였다. 국민들이 거의 예외 없이 안타까워하거나 비통한 마음으로 애도하는 가운데 국민장이 치러졌다. 긴 장례 행렬을 TV로 지켜보는 나의 두 눈도 괜히 붉어지곤 했다. 그날 이후, 한 줄기 선명한 애석함이 깊게 뇌리에 각인됐다.

그로부터 5년이 흐른 뒤 등려군이 떠난 대만을 나도 떠났다. 그는 이승에서 저승으로 갔지만 나는 이승의 거처만 옮겼을 뿐이다. 귀국 후, 직장을 잡고, 가정도 가지고, 사회활동도 했다. 穢土에서 개똥벌레처럼 뒹구느라 이러구러 20년이라는 세월이 삽시간에 흘렀다. 雲水衲子나 된 양 인연 따라 살다 보니 젊은 시절 10년 이상 살았던 대만에 또 다시 1년간 체류할 기회가 생겼다. 이번엔 대만정부에서 초청한 방문학자 자격이었다. 등려군이 누워 있는 곳과 그다지 멀지 않은 대북시 북쪽의 중앙연구원 근대사연구소에 적을 두었다.

2019년 11월 16일, 갈대들이 고개 숙인 수풀 사이로 가을 햇살이 조곤조곤 속삭일 때 나는 등려군이 묻혔다는 묘소를 찾아 나섰다. 오래된 숙제를 풀기 위해 길을 나서는 기분이었다. 그때나 지금이나 등려군의 노래들은 내가 위안을 받고 마음을 가볍게 하는 삶의 윤활유다. 이 맘 때 저녁나절이면 한국에서는 조금 쌀쌀한 기운이 감돌겠지만 이곳 대만엔 여전히 여름 기운이 가을 발길을 누르고 있었다.

기다랗게 드리운 산 그림자와 갈대숲이 예사 운치가 아니다. 이들이 빚어내는 한 폭의 수묵화 같은 풍광이 설핏설핏 다가왔다. 그 사이로 한 줄기 거미줄처럼 나 있는 고즈넉한 산길을 몇 구비나 돌고 돌아서 목적지에 당도했다. 오랫동안 가슴 속에 품어오던 곳이렷다. 대북시에서 약 4~50Km 정도의 북서쪽에 위치한 사금빛 나는 金山 해변에서 올려다보면 한 눈에 들어오는 金寶山자락이다. 저 멀리 푸른 태평양의 北海 바다가 펼쳐지는 풍광이 아름다운 곳이다.

등려군 묘원 안으로 들어서니 단아하게 조영된 정원에 생전의 노래 부르는 모습을 형상화해서 만든 등려군 동상과 전체 묘역이 한 눈에 들어온다. 안으로 들어오면서 다시 오던 길을 뒤돌아보니 멀리 산 능선 아래쪽으로 일본 쿄토의 황금색 금각사 같은 형태의 건물이 석양에 반사되고 있다. 오늘 따라 분위기가 그래서 그런지 저승에서 이승을 내다보는 느낌이다.

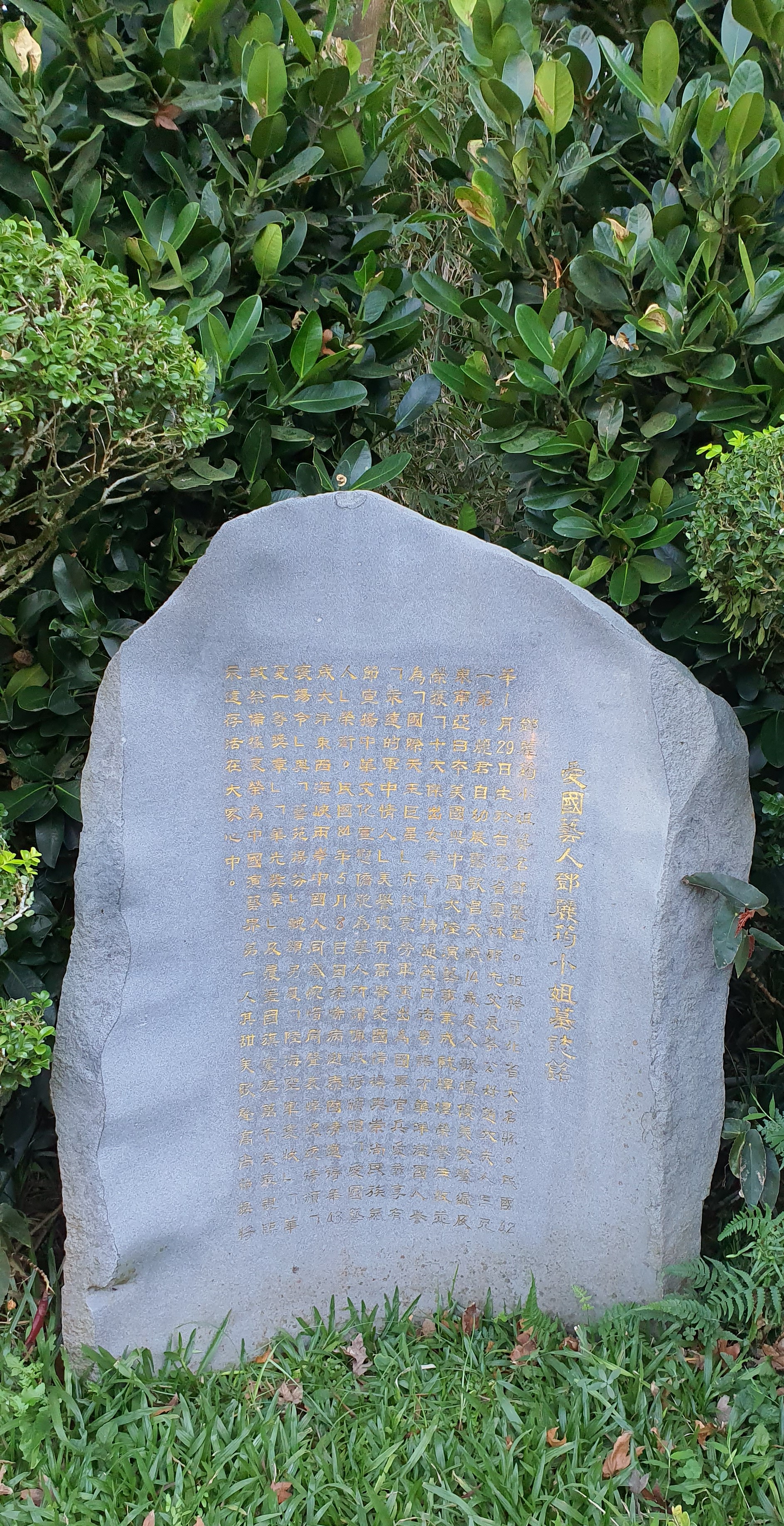

등려군의 묘지명을 보니 “愛國 藝人”으로 새겨져 있다. 그가 대만 전체 가수들 중에 군대 위문을 가장 많이 다닌 가수였으니 ‘애국 예인’이라는 칭호가 붙을 만도 하다. 작지 않은 돌비석이 서 있다. 여기에 새겨진 두 글자가 눈에 들어온다. “筠園”이라! 등려군의 본명인 鄧麗筠의 끝 자를 따서 지은 것이리라. 등려군의 동산 혹은 공원이라는 뜻이다. 題字는 대만 야당 친민당의 총통후보였던 유력 정치인 宋楚瑜(1942~)가 했구나!

동백나무로 둘러싸여 있는 묘를 보니 감회에 빠져들지 않을 수 없다. 살아생전의 그 광휘로움과 화려함은 어디로 갔단 말인가? 등려군은 천상에 올라 지금도 노래하고 있을까? 노래하는 천녀가 됐을까? 아니면 동백꽃으로 피었을까? 아름다운 그 목소리는 어디에서 맴도는가? 덧없도다! 덧없도다!

그런데 이상하다. 막상 등려군 묘소에 와서 그를 앞에 두고 있으니 더 이상 잡다한 긴 글로 망자를 얘기한다는 게 왠지 내키지 않는다. 괜스레 짠해지는 가슴이 오히려 俗된 느낌이다. 말 보다 더 애절하고 진득한 노래들이 있고, 그 어떤 감미로운 글 보다 더 농밀한, 그러나 가슴 아린 그녀의 사랑을 알고 있기 때문일 터다. 멀대 같이 결국은 떠나고 말 이방인도 필경은 사내라서 그럴까? 그래서 그런지 지금도 내게는 아무도 쉽게 흉내 내지 못하는 등려군의 목소리가 교태 흐르는 美聲으로 들린다. 길게 빼고, 꺾고, 감치는 맛도 천하일품이다.

이제 마지막이 될 것이라는 생각에 다시 솟구쳐 오르는 요절에 대한 애석함을 애써 억누르면서 등려군을 추모하는 수많은 축원들과 그의 노래를 떠올리면서 애절함을 달래본다. 이승에선 다시 볼 수 없는 보름달 같이 둥근 蓉顔을 떠올리면서 어디선가 환성인지 흐밍인지 나지막이 들려오는 그의 가락을 들으면서 그가 누워 있는 곳에서 주위를 한참이나 서성거렸다. 혹시라도 처연히 뒤돌아 서기 전 그가 나를 불러 세우지나 않을까 싶어서······.

모든 인간은 한 번은 가게 돼 있다. 결국엔 갈 사람은 가야 한다. 가야 할 때 가는 것이 추해 보이지 않지만 등려군은 갈 때가 아닌 때에 갔다. 그가 저승으로 간 마당에 이방인인 내가 그의 흔적을 떠나는 게 무슨 대수겠는가? 철 지난 해변가를 걷는 것처럼, 텅 빈듯 허전한 마음을 애써 지우며 기념공원을 뒤로 하기로 했다. 묵직한 발걸음을 돌리는 나의 잔등에 내려앉는 가을 햇살이 핏기가 없어 흐물흐물 느껴지지만 어찌된 연유인지 가슴속까지 따갑게 스며든다. 그대 등려군이여, 편히 쉬시오! 그대가 불렀던 절창의 ‘何日君再來’ 가사처럼 님은 언제 다시 올 건가요?

https://www.youtube.com/watch?v=uvr7GByIwiM

아쉬운 발길을 돌리는 길손의 머리속에 무지개처럼 떠오르는 졸시 한 수를 태평양의 창공에 뿌린다.

登金寶山而思鄧麗君

寒石前圓臉隱現

似哭非哭是君否

嬌姿鶯聲化爲雲

霞下返路秋風蕭

金寶山에 올라 등려군을 생각하다

차가운 돌무덤 앞에 서니 둥근 얼굴이 아른거리네

울듯 말듯 말없이 누워 있는 자여 정말 등려군이 맞나요?

고운 자태 꾀꼬리 소리는 구름이 되었는가?

저녁노을에 발길 돌리니 가을바람이 쓸쓸하구나.

2019. 11. 16. 16:51

臺灣 金山에서 草稿

2021. 4. 22. 14:53

북한산 淸勝齋에서 推敲

雲靜

'왜 사는가? > 여행기 혹은 수필' 카테고리의 다른 글

| 선친의 젊은 날 낭만이 서린 옥산서원 (0) | 2021.05.07 |

|---|---|

| 멀대, 동대산 쟁암당에서 가는 봄을 막아 서다! (0) | 2021.04.07 |

| 제주여행⑤ 4.3사건 기념관 견학 : 모든 역사는 새로 쓰는 현재사다! (0) | 2021.02.26 |

| 제주여행③ 빛의 벙커 : 빛으로 만난 고흐와 고갱 (0) | 2021.02.26 |

| 미얀마 역사의 발자취 : 양곤 국립박물관 소개② (0) | 2021.02.09 |