옥산서원과 선친의 젊은 날 한 때

우리는 경주 최부자 고택을 보고 김유신 장군묘에 잠시 들렀다가 곧 바로 안강 옥산서원(사적 제154호)으로 차를 몰았다. 우리가 가는 길에 점심시간이 길게 걸터앉았다. 금강산구경도 식후경이렷다! 특히 장인 장모님은 평소 제시간에 식사를 하시기 때문에 점심이 늦지 않게 하는 게 좋다. 해서, 이미 늦었긴 해도 옥산서원 들어가는 입구 마을에 도착해서 우리는 우선 점심을 먹고 서원을 둘러보기로 했다.

사실, 나는 오늘 우리가 가보려는 양동마을, 오어사와 마찬가지로 이곳 옥산서원에도 지금까지 너댓번 이상은 와본 적이 있다. 고등학교 시절에 그림을 그리러 와본 적도 있고, 그 뒤 추석 전 이곳에 있는 달성서씨 문중의 우리 선산에 벌초를 하러도 몇 번 왔었다. 또 이곳에 사시는 형산수필문학회의 조유현 선생님을 뵈러도 왔었다.

하지만 고등학생 때 와 본 것을 빼고는 올 때마다 옥산서원 경내를 제대로 본 적은 없었다. 고등학생 시절 이곳에 왔던 기억은 시간이 너무 많이 흘러서 가물가물하다. 이번에 다시 온 김에 서원 내부를 찬찬히 훑어봐야 할 소이연이다.

옥산서원은 뭐니 뭐니 해도 맨 먼저 동국18현(東國十八賢)의 한 사람으로서 문묘에 배향되어 있는 晦齋 李彦迪(1491~1553) 선생을 언급하지 않을 수 없다. 회재가 동국 18현에 포함된 것이 주자학의 학문계보상 퇴계 이황(1501~1570) 선생의 스승격으로 퇴계의 학문에 크게 영향을 미쳤기 때문이고, 이 서원도 그의 덕행과 학문을 기리기 위해 지은 곳이기 때문이다.

옥산서원은 회재 선생 자신이 세운 건 아니다. 선생 사후 그의 손자 李浚(1540~1623)이 조부의 문집 서문을 받아 출간하면서 건립했다는 설과 1572년 경주부윤 이재민이 지방 유림들의 뜻에 따라 창건한 것이라는 두 가지 설이 있다. 경주시에서 제작한 경주관광 팜플렛 '경주길라잡이'에는 이재민이 처음 세웠다고 소개돼 있다.

나는 첫 번째 설은 실제에 부합하지 않은 것으로 판단된다. 왜냐하면 당시 이 정도 규모의 서원을 세우려면 개인 문중의 재산으로는 쉽지 않고 관가의 예산이 지원되지 않으면 힘들기 때문이었을 거라는 이유에서다. 아마도 경주 부윤과 손자가 같이 힘을 합쳐서 지었다고 보는 게 가장 정확한 사실이 아닐까 싶다.

어떤 경우가 됐든 터는 회재 선생이 잡아 놓은 곳에다 지은 것으로 보인다. 회재 선생이 중도에 잠시 벼슬을 그만두고 낙향해서 지낼 시기가 있었다. 즉 회재가 이조, 예조, 형조의 세 판서를 거쳐 명종 즉위년인 1545년에 좌찬성이 된 그해 김안로 등에게 정계에서 쫓겨난 문정황후 측 尹元衡의 소윤 일파가 대윤을 숙청한 사건인 이른바 을사사화를 일으키자 그는 관련된 선비들을 심문하는 推官에 임명되었는데 부담이 됐었던지 스스로 관직에서 물러났던 것이다.

이 시기 회재는 紫玉山에 자신이 기거할 집을 짓고선 獨樂堂이라고 이름 지어 머물렀다. 그 시기 선생은 주변 산야를 돌아다니다가 괜찮은 산과 계곡에 이름을 붙이기도 했는데 대표적인 네 산과 다섯 바위를 “四山五臺”(도덕산, 무학산, 화개산, 자옥산, 탁영대濯纓臺, 징심대澄心臺, 관어대觀魚臺, 영귀대詠歸臺, 세심대洗心臺)라고 불렀다. 임진 11년 회재의 나이 역부역강한 42세 때였다. 옥산에는 세심대가 있고 이곳이 양동마을보다 경치가 빼어난 데다 풍수지리적으로도 지세가 좋다고 봤던 모양이다.

실제로 서원이 앉아 있는 위치와 지세를 보면 서원의 본채가 있는 터는 뒤로 높지 않은 산이 있고 앞에는 시내가 흐르는 배산임수 구조다. 북쪽은 기계와 청송으로 통하는 길이 나 있는 골짜기가 시작되는 곳이고, 그 입새에 자리한 옥산서원은 정문이 서향이다. 옛날이나 지금이나 좋은 길지는 누구든 많이 찾게 된다. 옥산서원의 지세나 경관은 이 지역 경주, 안강 일대에선 최고로 꼽힐만하다.

회재가 옥산 일대 지역을 마음에 들어 한 이 사실을 모를 리 없던 후손들의 의사가 반영됐을 것이다. 다만, "옥산서원"이라는 말은 1574년 선조 임금이 하사한 이름이다. 아마도 앞산 자옥산의 이름을 따서 그런 이름을 하사한 것이리라. 요컨대 임금이 손수 이름을 지어서 새긴 편액을 내린 서원을 의미하는 "사액서원"이 된 것이다.

또 이 서원은 1868년(고종 5년) 흥선대원군이 전국의 서원들을 모두 철폐하라는 명령을 내렸을 때도 헐리지 않고 그대로 살아 남은 47개의 서원들과 사당들 중의 하나라는 것도 기억할 만하다. 옥산서원이 화를 면한 이유가 없지 않지만 풍수지리설에 의하면 풍수가 좋은 길지의 명당에 자리한 음택은 그 地氣로 수명이 오래 간다고 한다.

향후 언제 다시 회재 선생에 대해서 이야기 할 기회가 있겠나 싶다. 그냥 지나치기엔 꽤나 아쉽다. 그래서 말이 나온 이참에 선생의 출생 및 학문적 의의에 대해서 조금 더 설명을 곁들이고 넘어가겠다.

이언적은 경주 손씨 손소의 딸이 여강 이씨 李蕃에게 출가하여 낳은 두 아들 중 맏이였다. 즉 이언적은 외가인 양동마을의 손씨 대종가에서 출생한 셈이다. 회재는 원래 이름이 외자인 迪이었는데 나중에 彦자를 첨가했다고 한다. 또 그가 자신의 호를 회재로 지은 까닭은 아호로 회암(晦菴)이라 불린, 즉 우리가 보통 주자라고 부르는 주희(朱熹, 1130~1200)를 숭앙하고 그의 학문을 따르겠다는 의지를 나타낸 것이다.

회재는 일찍부터 열 살 때 부친을 여의고 외숙부 손중돈(孫仲暾)에게 훈도를 받았다고 하는데 양산, 김해, 상주 등 외숙부가 옮겨가는 임지로 따라다니면서 공부를 했다고 한다. 손중돈은 사림파의 대부격인 金宗直 문하의 문인으로서 이조판서, 대사헌, 대사간까지 역임한 문인이다. 후술하겠지만 이것이 훗날 오랜 세월이 지나서 두 가문 사이에 불화의 씨앗이 된다. 아무튼 누구에게 사사했든 회재가 타고난 명민함으로 24세가 되던 1515년 문과에 장원 급제한 수재였던 사실은 부정할 수 없다.

앞서 얘기한 바 있듯이 나중에 회재는 1547년(명종 2년대 ) 9월 윤원형 일당이 조작한 '양재역벽서사건'(良才驛壁書事件)에 무고하게 연루되어 평안도 강계로 유배되어 그곳에서 62세로 생을 마감했다. 다산 정약용이 강진 유배지에서 많은 저술을 펴냈듯이 회재도 유배생활을 하는 동안 『求仁錄』(1550), 『大學章句補遺』(1549), 『中庸九經衍義』(1553), 『奉先雜儀』(2권, 1550) 등의 중요한 저술을 남겼다. 이 가운데『大學章句補遺』는 朱熹의 『大學章句』에 대해 회재가 보기에 미비하다고 생각하는 부분을 보충한 經學 연구서이고,『봉선잡의』는 도학의 실천적 규범인 예서를 제시한 것으로서 조선 후기 예학파의 선구가 되고 있다.

위 저서들을 포함해서 회재가 자신이 쓴 저서들을 모두 엮어『李彦迪手稿本一括』(5종 13책)으로 간행한 수고본은 보물 제586호로서 이곳 옥산서원 유물관에 보관돼 있다고 한다. 참고로 이 유물관에는 이외에도 국보 제322-1호로 지정돼 있는 김부식의『삼국사기』50권 9책 완결본 등등 많은 서적이 보관돼 있다고 한다. 오늘은 유물관의 문이 닫혀 있어 볼 수 없어 유감이다. 또 여기서 조금만 더 올라가면 있는 독락당 북쪽의 국보 제40호 정혜사지 13층석탑을 보지 못하고 가는 것도 유감이다.

회재는 어떤 사람이었을까? 역사는 그를 어떻게 평가하고 있을까? 학문과 인품은 별개다. 조선시대 악행을 행한 자들은 거의 전부 학문을 한 선비였다는 사실만 봐도 부정할 수 없는 사실이다. 그때나 지금이나 배운 자들이 지저분한 짓을 더 많이 한다. 그러면 회재는 배운 만큼 앎과 언행이 일치한 삶을 살았을까? 그의 사람 됨됨이를 짐작할 수 있는 기록이 조선왕조실록에 나와 있다. 조금 길지만 그대로 옮기면 아래와 같다.

"남달리 영특하였고 타고난 자질이 도에 가까왔다. 어버이를 섬김에 효성이 지극하였고 성현의 학문에 뜻을 두어 잠심(潛心), 力行하였으며, 예가 아니면 행하지 않았고 성품 또한 과묵하였으며 힘써 재능을 숨겼다. 어려서 급제하여 조정에 있었으나 기묘년간에는 어떠한 인물인지 몰랐다. 바야흐로 중년에 발탁되었지만 金安老에게 미움을 받아 파직되어 전리(田里)에서 7~8년을 살았다. 평소 고상한 아취가 있어서 경주 북쪽 紫玉山 속에 거처를 선택하고 기괴한 바위와 깨끗한 시내를 사랑하여 그곳에 집을 짓고 살았다. 주위에 꽃과 대나무를 심고, 날마다 시를 읊조리고 고기를 낚으면서 세상 만사를 사절하는 한편, 방안에 단정히 앉아 책을 읽으며 정신을 가다듬고 생각을 깊이 하니 공부가 전일에 비해 더욱 깊어져서 참으로 정밀하게 터득한 묘(妙)가 있었다. 김안로가 패망하자 다시 부름을 받아 등용되었다가 얼마 뒤에 전주 부윤(全州府尹)으로 나가 청명한 정치를 펼쳤다." (명종 8년, 1553년 11월, 『明宗實錄』, 제20집, 175쪽)

위 기록에서 말해주듯이 자연 관조적으로 자연 속의 식물과 괴석 등을 관상할 정도로 회재의 성품은 조용하고 섬세하면서도 이지적이었던 것으로 보인다. 과거 급제 후 관직에 있으면서도 한 동안 도광양회, 은인자중해오던 이언적이 정계와 학계에 이름을 각인시킨 사건은 1517년 영남지방의 선배 학자인 손숙돈(孫叔暾)과 조한보(曺漢輔)가 벌인 성리학의 기본 쟁점인 이른바 "무극태극논쟁"(無極太極論爭)에 뛰어든 것이었다.

이 때 회재는 주희의 이기론(理氣論)의 주리론적 견해를 바탕으로 이선기후설(理先氣後說)과 이기불상잡설(理氣不相雜說)을 강조하면서 두 학자의 견해를 모두 비판함으로써 자신의 학문적 견해를 드러냈다. 이언적이 벌인 태극의 개념에 관한 이 논쟁은 조선조 성리학사에서 최초의 본격적인 개념 논쟁이었다고 할 수 있다. 이러한 理優位說은 퇴계 이황에게로 계승되는 영남학파 성리학설의 선구가 되었는데, 회재가 흔히 퇴계의 학문적 스승이라고 부르는 이유다.

사상적 궤적을 보면, 하늘의 뜻에 순응하는 왕도정치를 주장한 것이 회재 사상의 요체였다. 사실 왕도정치는 공맹 이래 유자들이 선망한 이상적인 가치였다. 順天사상은 이미 1517년, 회재가 과거 급제 후 얼마 지나지 않은 28세 때에 지은「오잠(五箴)」에서 畏天(하늘을 두려워함), 養心(마음을 배양함), 敬心(공경하는 마음), 改過(허물을 고침), 篤志(의지를 독실하게 함)를 강조한 데서 잘 나타나 있다.

왕도는 회재가 군주사회의 통치원리를 제시한 것으로서 왕에게 올렸던 상소문인「一綱十目疏」와 「進修八規」에서 하늘의 도리에 순응하고 백성의 마음을 바로잡으며, 나라의 근본을 배양해야 한다고 주장한 것에서 드러나 있다. 이는 왕도정치의 기본 이념을 추구하는 것이며, 군주사회의 통치 원리를 제시한 것으로서 도학적 경세론의 압축된 체계를 제시한 것이다.

총괄해서 말하면, 회재는 주자학을 완성시킨 중국 송대의 "주희가『大學』과 『中庸』을 표출시킨 의도를 계승하면서도『대학』과 『중용』의 정신을 修己와 治人의 양면으로 파악함으로써 도학의 통치 원리를 선명하게 제시하는 창의적 견해를 가지고 있었던 것"으로 학계에서 평가되고 있다.

그런데 회재 학문의 연원을 두고 경주 손씨 집안과 여강 이씨 집안에서 약간의 이설이 있는 모양이다. 즉 “愚齋의 학문이 晦齋에게 전수되었다”고 하는 경주 손씨 측의 주장과 그것이 아니라고 부정하는 여강 이씨 측의 상반된 주장이 있다. 이것이 두 가문 간에 있어 온 갈등의 원천이 되었다고 한다.

우재는 손중돈인데 손소의 아들, 즉 회재의 외숙부였다. 요컨대 회재의 학문적 성공이 외숙부 덕이냐 아니냐 하는 다툼이었던 것이다. 외숙부의 덕이 아니라면 여강 이씨 문중에선 회재가 이룬 학문의 공적은 온전히 자기 문중의 몫이라는 소리다. 두 문중 사정을 잘 몰라서 하는 소리일지 모르나 유치하다는 느낌을 지울 수 없다. 이러한 대립관계는 조금 뒤에 가보게 될 양동마을 내 몇 개의 정자와 일반 살림집의 배치에서도 여실히 나타나고 있다고 한다.

옥산서원의 營造의 구도를 조감해보면 正西쪽의 서원은 나의 조상들이 잠들어 계시는 선산과 마주보고 있다. 즉 옥산서원 바로 맞은편에 떡 하니 서 있는 자옥산에 나의 고조부, 증조부, 조부님의 여러 형제 내외 분 등등 나의 달성서씨 학유공파의 윗대 조상들이 잠들어 계시는 선영이 있다.

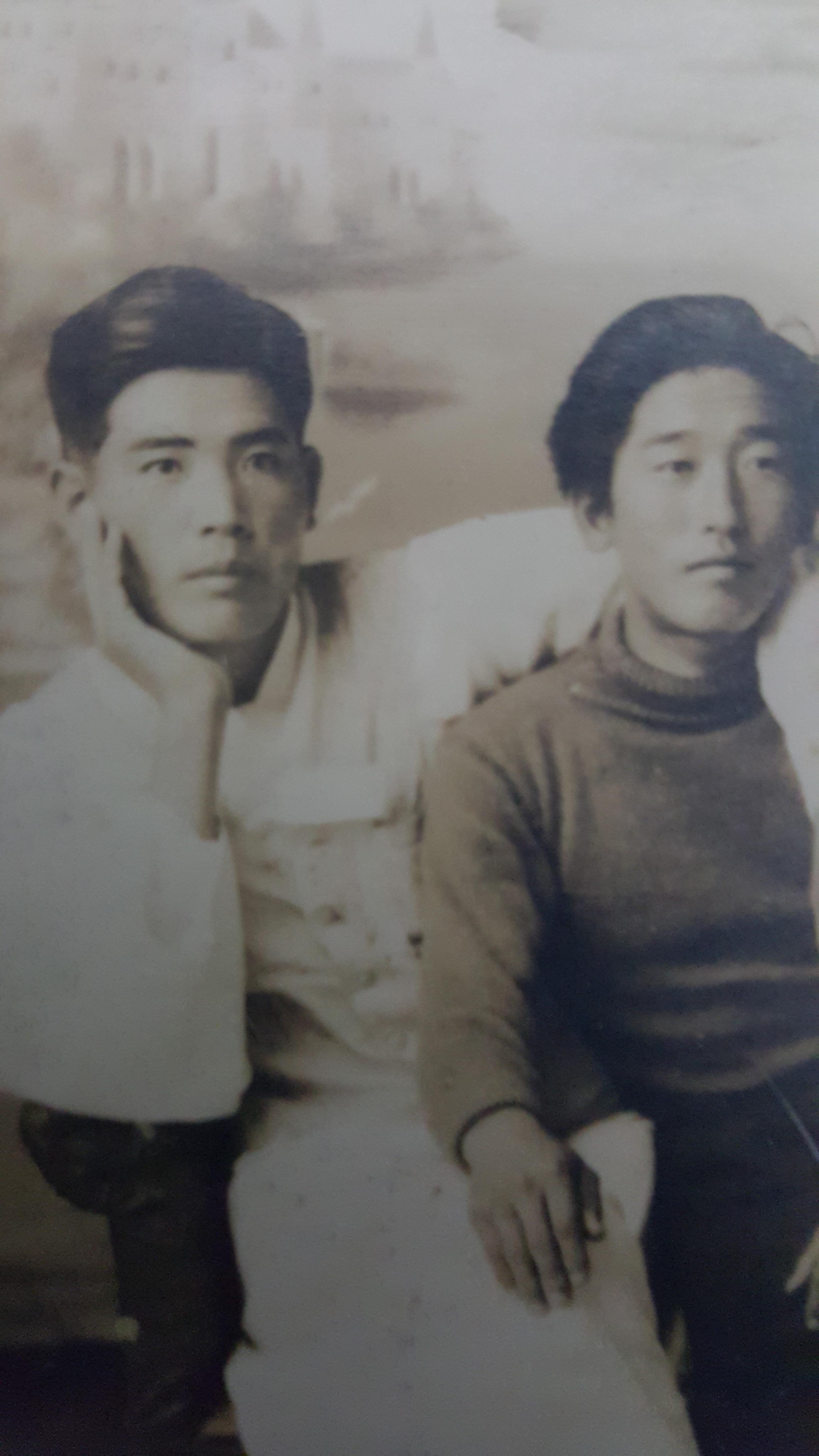

전반적으로 볼 때 회재 선생이 일찍부터 간파했듯이 옥산서원 일대는 빼어난 경관을 이루고 있다. 그래서 옛부터 시인묵객이나 풍류를 아는 이들이 순례하듯이 찾아 오곤 했다. 그것은 오늘날도 마찬가지다. 옥산서원과 이 일대 계곡에 사람들이 많이 찾아 오는 것은 요즘뿐만이 아니다. 한 두 세대 전에도 그랬다. 가깝게는 나의 선친도 살아 계셨을 때는 친구분들과 함께 찾아와서 이곳 세심대 안쪽의 계곡에서 자연을 즐기고 회재 선생과 만나시기도 했다. 선친은 태어나신 고향이 이곳에서 불과 2~3km 정도 떨어진 양월리(속칭 창말)라는 마을이어서 자주 들르셨던 것 같다.

아래 사진에서 보듯이 친구분들과 어울려 유람온 듯한 선친의 모습을 보니 잠자고 있던 세월의 무상감이 되살아난다. 누구에게나 청춘은 영원한 것이 아니고 녹슬고 종국엔 형체도, 흔적도 없이 다 사라지게 마련이다. 특히나 한 번 가면 절대로 다시 오지 않는 게 청춘이 아닌가! 청춘이 광휘로운 이유다.

이제 서원 안을 둘러볼 차례다. 그런데 장인 장모님은 피곤하신지 차 안에서 쉬시겠다고 하셨다. 특히 장인은 춘추가 여든 중반이어서 틈틈이 자주 쉬셔야 한다. 그래서 나와 아내만 둘이서 서원 안으로 들어가 내부 건물배치와 현액 등을 살폈다. 옥산서원의 정문 이름이 “역시 즐겁다”, “또한 즐겁다”라는 의미의 “亦樂門”이다. 논어에 연원을 둔 배우고 익히는 게 즐겁지 아니하냐는 의미렷다.

역락문을 들어서면 이층으로 된 또 다른 문이 있다. 그곳을 통과하면 무변루가 나오고, 다시 그곳을 지나면 정면에 강당인 옥산서원이 뒷산의 크기에 알맞게 크지도 않고 작지도 않게 아담하게 앉아 있다. 현판의 “玉山書院” 글씨는 추사 김정희의 서체라고 한다.

옛날 회재의 제자들이 공부한 강당 안을 들여다보면 정면에 “어짐을 추구한다”는 뜻의 “求仁堂”이라는 현판이 붙어 있다. 옥산서원은 서원의 전체 명칭이고, 이 건물의 명칭은 구인당이라는 것이다. 구인당이라고 명명한 게 평생 동안 仁을 추구한 공자가 그랬듯이 공자와 주희의 사상을 따른 회재의 인품이나 사상의 일단을 엿보게 한다.

구인당을 우측으로 돌아 뒤로 가면 제사를 지내던 體仁廟가 있다. 회재가 仁의 체화를 수양, 즉 修己의 주된 방향으로 삼았음을 알게 해주는 명칭이다. 체인묘 안에는 회재의 위패가 묘셔져 있다. 체인묘 왼편에는 회재 선생의 신도비가 안치돼 있는 비각이 서 있다.

지금까지 본 이 모든 건물들은 전부 조선 초기의 건축물에 해당된다. 그 시기는 건축물을 후대처럼 틀에 짜인 배치를 하지 않고 자유롭게 했다. 하지만 옥산서원의 건물들은 조선 초기였음에도 당시 자유롭게 배치를 하던 유행을 따르지 않고 대칭구도로 질서정연하게 배치돼 있는 것이 특징이다. 옥산서원은 크게 구인당과 체인묘가 앞뒤로 배치돼 있는 이른바 前學後廟의 구도로 앉아 있는 셈이다.

그런데 어찌된 셈인지 선친의 그림자가 어른거린 세심대를 보고난 뒤부터는 서원 안을 이곳저곳 돌아 보면서도 선친의 얼굴이 연신 떠오른다. 젊은 날의 아버지 모습은 다음 행선지로 갈 때에 이르기까지 계속 사라지지 않았다. 몸은 승용차에 올랐지만 마음은 말씀이 없는 아버지를 남겨 두고 떠나는 심정이다. 아내가 모는 차가 옥산마을을 한참이나 벗어나서도 뒤에 남겨진 아버지의 환영이 앞을 가린다. 흐드러지게 핀 이팝나무 꽃까지 떠나는 길손에게 예사롭게 받아들여지지 않는다.

2021. 5. 5

옥산서원에서 草稿

6. 7. 09:15

신도림행 전철 안에서 가필

雲靜

'왜 사는가? > 여행기 혹은 수필' 카테고리의 다른 글

| "내 물고기야!" 다시 찾은 오어사(吾魚寺) (0) | 2021.05.07 |

|---|---|

| 옛정취가 사라진 세계문화유산 양동마을 (0) | 2021.05.07 |

| 멀대, 동대산 쟁암당에서 가는 봄을 막아 서다! (0) | 2021.04.07 |

| 대만의 국보급 가수 등려군(덩리쥔) 묘소를 찾아서 (0) | 2021.03.14 |

| 제주여행⑤ 4.3사건 기념관 견학 : 모든 역사는 새로 쓰는 현재사다! (0) | 2021.02.26 |