일본인의 논리구조와 아베 총리의 논리

서상문(국방부 군사편찬연구소 책임연구원)

언어는 사고를 규정하고 사고는 언어를 낳는다. 일본인은 일본어에서 사유의 틀을 제공받고 일본어로 생각을 표현한다. 일본어는 한자 읽기와 뜻풀이의 자의성에서 알 수 있듯이 다의성이 많은 언어다. 이는 일본어를 배우는 외국인에게 어렵게 느껴지는 점임과 동시에 묘미를 느끼게 하는 것이기도 하다. 일본어에서 하나의 한자에 다양하게 읽는 방법이 있는 것도 그 중 한가지다. 예컨대 生이라는 한자는 음으로 읽는 음독과 뜻으로 읽는 훈독 두 가지로 읽으면 세이(せい), 쇼우(しょう), 끼(き), 우무(うむ), 우마레루(うまれる), 나마(なま), 이끼루(いきる), 이까스(いかす), 오우(おう), 하에루(はえる), 하야스(はやす) 등등 무려 10가지가 넘는다.

일본어에서 거의 모든 한자의 읽기가 한 가지로만 끝나지 않는 한 다른 예를 들어도 마찬가지다. 가령 裕는 음독으로 읽으면 유우(ゆう), 훈독으로 읽으면 히로(ひろ), 미찌(みち), 야스(やす), 유타카(ゆたか), 스케(すけ) 등 여러 가지가 있다. 또 雄도 음으로 읽으면 유우(ゆう), 훈으로 읽으면 오(お), 오스(おす), 까츠(かつ), 요시(よし) 등이 있다.

여기에다 한자 읽기의 자의성도 허용되고 있다. 동일한 한자라도 발음은 일정한 범위 내에서 음독과 훈독 가운데 본인이 자의적으로 선택하는 경우도 많다. 혹은 이 양자를 섞어 읽기도 한다. 이토 히로부미(伊藤博文)의 이름 ‘博文’이 ‘히로부미’(ひろぶみ)로 읽기도 하지만 현 일본 문부과학상 시모무라(下村)의 이름 ‘博文’은 같은 한자임에도 ‘하쿠분’(はくぶん)으로 읽는다. 전자는 훈독을 취했고, 후자는 음독을 취했지만 양자 모두 博과 文을 읽는 방법이니 틀린 게 아니다. 이 뿐만 아니라 약속된 범위를 넘어 때로는 정해진 음가가 아닌 일반인들이 전혀 알 수 없는 음가를 취하기도 한다.

반면, 한글에서 한자음은 복수의 음을 지닌 樂(락, 요, 악), 殺(살, 쇄), 說(설, 세), 識(식, 지), 數(수, 삭), 見(견, 현), 食(식, 사) 등등 일본어에 비하면 그다지 많지 않은 예외를 제외하면 대체로 한 가지 음가를 지닌다. 예컨대 生은 언제, 어디서든 ‘생’으로 읽고, ‘博文’도 ‘박문’으로 읽는 방법 밖에 없다. 이와 관련해 실생활에서 나타나는 일본인의 유연성과 한국인의 경직성은 어쩌면 각각의 문자와 언어의 영향을 받아 형성된 것일 수도 있다는 게 내 생각이다.

일본어의 자의성은 그들의 사유패턴과 논리전개에 밀접하게 연관돼 있으며, 왕왕 문화와 역사의 현장에 나타난다. 자의성은 객관성이 모호해지고 주관성을 강화시키는 경향이 있다. 추상적 내용까지 대부분 구상화 시켜 표현하는 중국인과 달리 일본인들이 사물을 보고 복잡하게 비틀고 추상화 하는 힘이 강한 게 어쩌면 이 때문인지도 모른다. 일본인들이 상대적으로 청각 보다 시각이 발달한 이유이기도 하다.

타끼자와 까쯔미(滝沢克己)는 일본인이 잘못을 했을 경우, 그에 대해 일일이 책임지기보다는 “고멘나사이”(ごめんなさい), 즉 “죄송합니다”라는 한 마디로 해결하려는 경향이 있다고 주장한 바 있다. 이유는 일본인의 근본적인 무책임함, 말로만 모든 것을 속이려드는 얼버무림, 적당주의 때문인데, 한 마디로 ‘주체적인 죄의식’이 극도로 희박하기 때문이라고 해석했다.(滝沢克己,『日本人の精神構造』, 東京 : 講談社, 1973年, 248쪽)

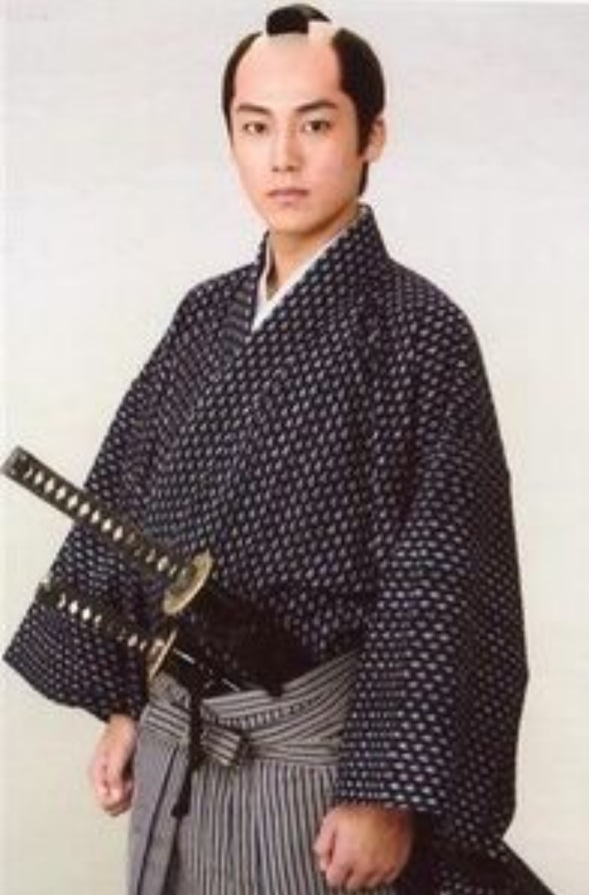

얼버무린다는 건 자신의 과오를 객관화 시키지 않는 행위이며, 죄를 주체적으로 자각하지 않는다는 의미다. 무사들이 칼을 두 개(긴 칼 혼토 本刀와 호신용 짧은 칼 와끼자시 脇差し)나 차고 다니면서 자기들에게 불경스런 일반인의 목을 쳐도 죄가 안 된(기리스떼고멘 切り捨て御免) 사무라이 문화가 수백 년이나 지속된 환경에서 살았기 때문에 그런 사회 환경에서 자기 속마음을 그대로 표현하거나 예스냐 노냐 가부를 분명하게 표현할 경우에는 목이 달아날 가능성이 높았다. 그런 공포에서 조성된 보호본능이 체질화돼서 일본인들 사이에선 어떤 경우에서든 책임을 회피하기 위해서 말이나 글에서 극도로 애매하게 표현하는 것이 일반화 되어 있다.

과거 일본인들이 세계는 일왕의 통치를 받아야 할 한 가족이라는 ‘팔굉일우’(八紘一宇)라는 허구적 이데올로기를 가지고 일왕의 이름으로 타국을 침략하고 온갖 만행을 저질렀지만 최후에는 모든 책임은 일왕에게 미뤄버리고 아무도 자신의 죄행에 대해 책임을 지려고 하지 않았던 행태가 생성된 문화적 토양이었다. 요컨대 죄의식을 내면화, 자기화 하지 못한 것이다. 현대 일본정치학의 대가 마루야마 마사오(丸山眞男)가 일본은 “정치적 책임을 질 사람이 한 사람도 없는 국가”라고 비판한 것도 이를 두고 한 말이었다. 얼버무림은 일본어에서의 표현방식처럼 자의성, 다의성의 한 표현으로서 객관성과 일관성을 상실시킨다.

일본인들이 외교적으로 동일한 구조를 지닌 독도와 댜오위다오(釣魚島, 일본명 센카쿠도 尖角島)에 대한 주장에서 모순이라고 느끼지 않고 이가적(二價的, ambivalence)으로 생각해버리는 것도 이러한 자의성에서 연유한다. 그들은 1895년 청일전쟁의 강화조약 이행과정에서 중국에게서 강제로 약취해간 댜오위다오에 대해서는 “센카쿠도는 역사적으로나 국제법적으로나 일본의 고유한 영토”라고 강변하면서 한국이 정당하게 영유하고 있는 독도에 대해서는 불법 점령(최근 점거에서 점령으로 격상시켰음)하고 있다고 주장한다. 즉 중국에게는 자국의 실효적 지배를 내세워 정당하지도 않는 댜오위다오의 영유권을 주장하면서도 독도에 대한 한국의 정당한 실효적 지배는 인정하지 않는 것이다.

이처럼 얼버무리는 애매모호함이 역사의 장으로 나타나는 예는 수두룩하다. 얼마 전 아베 총리가 유대인 소녀 안네가 나치의 박해를 피해 2년간 숨어 지내며 일기를 썼다는 네덜란드 암스테르담 소재 ‘안네의 집’을 방문해 행한 발언도 전형적인 한 예다. “20세기는 전쟁의 세기로 인권이 억압 받았다.……역사의 사실을 겸허하게 마주하고 그 사실을 다음 세대에 계승해 세계의 평화를 실현하고 싶다”고 했다. 이 발언은 한 마디로 모호함의 극치다. 누가 인권을 억압했다는 것인지, 인권적으로 억압 받은 이는 누구라는 것인지 대상을 지칭하지 않으면서 가해자와 피해자를 모두 증발시켜 버렸다.

“역사의 사실”도 무얼 가리키는지 분명하지 않다. 책임 소재를 명백히 하지 않고 두루 뭉실 표현하는 이런 사과는 듣는 이에게 사과의 진정성을 의심하게 만드는데, 케뮤니케이션학의 전문용어로 ‘유사 사과’라고 한다. 한 쪽은 이미 사과했다고 생각하지만 상대 쪽은 사과를 받았다는 느낌이 전혀 들지 않는 것이다. 이런 식의 사과가 바로 일본 극우정치인의 전형적인 사과방식인데, 갈등을 해소하기는커녕 오히려 관계를 더 악화시킨다.

북한의 일본인 납치문제를 추궁하는 과정에서 논리적 모순을 외면하면서 자의적으로 대하는 것도 마찬가지다. 예컨대 ‘일본군 강제 성피해여성’에 대해서는 일본정부의 강제성을 증명하는 공문서가 없으니 그 사실을 인정할 수 없다고 하면서도 북한의 일본인 납치문제는 납치를 증명하는 공문서가 없는데도 북한의 소행이라고 단정한 상태에서 북한에 이를 해결하라고 요구한 바 있다.

얼마 전 네덜란드 헤이그 핵안보정상회담에서 한미일 3자 정상회담에서 아베 총리는 북한의 “일본인 납북자문제는 반드시 해결돼야 한다”고 발언했다. 이때는 피해자를 증발시킨 앞의 예와 달리 피해자가 일본인이라는 점을 분명히 밝혔다. 그리고는 조금도 거리낌 없이 ‘일본군 강제성피해여성’ 문제에 대한 자신의 방어논리를 써먹은 적이 없다는 듯이 시치미 뗀 것이다. 정신의학적인 관점에서 보면 가히 정신분열 수준이라고 할 수 있는데, 그는 내심 이걸 ‘정치술’이라고 여길지 모른다.

김정일이 일본인 납치가 북한의 소행이었다는 사실을 고백하기 전에 북한당국이 일본인을 납치하라고 지시한 문서를 내놓은 적이 있는가? 상대의 주장을 반박하지 못하면 자신의 주장은 설득력이 없다는 것은 상식이며, 당사자의 증언도 상대의 반증이 없으면 법적 증거로 인정된다는 사실쯤은 일본정치인들도 알고 있다. 북한 당국이 일본인 납치를 지시한 서류를 내놓아서 북한을 납치 당사자라고 지목하는 건 아니지 않는가? 납치된 당사자들의 증언을 듣고 일본정부가 그렇게 주장할 뿐이다.

반대로 가령 납치를 지시한 그 어떤 문서도 내놓고 있지 않은 북한이 공문서가 없다는 이유로 “위안부(일본군 강제 성피해여성)가 일본군에 폭행, 협박을 당해 끌려갔다는 증거를 한국이 내놨으면 좋겠다”고 한 일본유신회 공동 대표 하시모토 도루(橋下徹)의 어법대로 “일본인 피납자가 북한에 폭행, 협박을 당해 강제로 납치당했다는 증거를 일본이 내놨으면 좋겠다”고 한다면 뭐라고 말할까?

한 마디로 아베 총리는 일본인의 사물인식과 그에 대한 논리전개의 일반적인 패턴에 내재된 논리의 모호성과 자의성을 교묘히 악용하고 있다. 그는 왕왕 평균적 일본인과 일본사회에 용인되고 있는 모호성과 자의성의 일반적 수준을 훨씬 넘어 일본인의 비논리성을 더욱 확장시킨다. 개인영역이 아닌 공공의 정치영역에서라면 국가지도자는 비논리성, 자의성, 비합리성을 축소시켜 이로 인한 폐해를 개선해나가는데 앞장 서야 함에도 그는 오히려 이를 부추기는 것이다.

얼마 전 아베 총리가 ‘고노담화’를 가지고 말을 바꾼 말장난이 바로 그런 경우다. 스가 요시히데(菅義偉) 관방장관이 한미일 정상회담을 “첫 걸음으로 삼아 대국적인 관점에서 중층적이고 미래지향적인 한일관계 구축을 위해 한국과 더욱 협력해 나가겠다”고 의욕을 보인 바 있다. 그런데 아베 내각은 어떻게 해야만 한국이 미래지향적인 한일관계 구축에 응할지 잘 알고 있다. 즉 한국의 독도 영유권을 깨끗이 인정하고 이른바 ‘고노담화’를 계승해 “일본군 위안부” 피해자들에게도 진정 어린 사과와 함께 합당한 배상을 하는 것이다.

그럼에도 아베 내각은 한미일 정상회담이 끝나자마자 고노담화와 ‘무라야마담화’는 당시 각의에서 결정된 게 아니라는 이유로 일본정부의 통일된 견해가 아니라고 말을 바꿨다. 아베 총리도 고노담화를 계승한다고 하면서도 이 담화의 “검증은 계속 하겠다”고 했다. 이런 해괴한 논리는 아베이기 때문에 가능하다. 오죽하면 일본 내 우익 언론에서도 그의 발언을 두고 “궤변에도 정도가 있다”는 비판이 나왔을까?

일본인의 논리구조는 하나의 문화라고 치자. 그러나 이를 교묘히 악용하는 아베 총리의 논리전개 방식, 즉 과오에 대한 책임인정과 주체를 생략해버리는 언설은 동아시아 외교의 골칫거리다. 문제를 풀기는커녕 더 꼬이게 만든다. 그가 스스로 마음에서 과오를 시정할 의사가 준비돼 있지 않으면 한일관계의 진전은 난망이다.

그래서 앞으로 우리는 어떤 수준의 회담이든 일본정부와 마주할 때는 그들의 주장에서 나타나는 논리적 모순과 비논리적 자의성에 대해 일일이 축조적으로 논파할 필요가 있다. 그렇다고 그걸 믿고 무조건 강경대응만 해서도 안 된다. 사안에 따라 강경과 온건의 두 강도로 달리 대응할 필요가 있다. 우리로서는 한일관계만 있는 게 아니라 한중, 한미, 한미일, 대북, 북핵문제 등의 중층적인 사안을 모두 고려해야 하기 때문이다.

위 글은 『전쟁기념관 사보』, 2014년 6월호(6월 9일)에 실린 특집 칼럼의 원본입니다.

'앎의 공유 > 주요 언론 게재 글 내용' 카테고리의 다른 글

| 청일전쟁에서 우리가 읽어야 할 교훈 (0) | 2014.10.16 |

|---|---|

| 어느 호위무사의 충성과 대중적 인기 : 의리와 충성은 무엇이 다른가? (0) | 2014.08.11 |

| 중국의 한국전쟁 참전 (0) | 2014.06.03 |

| 한국의 교육 이대로 좋은가? (0) | 2014.05.21 |

| 세월호 참사를 계기로 직업윤리의식이 바뀌어야 한다 (0) | 2014.05.02 |