청일전쟁에서 우리가 읽어야 할 교훈

서상문(국방부 군사편찬연구소 책임연구원)

올해는 청일전쟁 발발 120주년이다. 1894년 7월 청국 북양함대에 대한 일본연합함대의 기습공격으로 불붙은 청일전쟁은 중국과 일본이 언젠가는 자웅을 겨뤄야 할 건곤일척의 한판 승부였다. 문명사적으론 19세기 아편전쟁 이래 서세동점이 가져다준 누적된 모순의 폭발이었다. 그런데 하필이면 왜 조선이 전장이 돼야 했을까? 이 전쟁은 한반도에 대한 배타적 영향력을 장악하기 위한 주변국들간의 패권경쟁에서 비롯된 것이기에 120년이 지난 오늘날에도 되새겨봐야 할 교훈의 보고다.

어떤 경우라도 외세를 끌어들여선 안 된다는 게 가장 큰 교훈이다. 군사력을 포함한 총체적 국력의 증강만이 이를 보장할 것이다. 한반도에서 중국세력을 몰아내고 조선을 손 안에 넣기 위해 대청전쟁을 10년간이나 준비하면서 기회를 노려온 일본이었다. 따라서 개전목적이 분명했던 일본이 청의 조선파병을 개입의 빌미로 삼은 건 구실에 불과했다. 본질은 조선이 쥐락펴락 당해도 항거불능의 무기력한 약체였다는 사실이다. 군사력과 경제력이 충분했더라면 청에 도움을 요청할 필요가 없었다. 그러면 일본에게도 개입의 명분과 빌미를 제공하지 않았을 터다.

지도층의 국가관과 외교력도 중요하다. 당시 수구파, 개화파 할 것 없이 조선의 사대부들은 자신의 정치적 이익 보다 국익을 우선시하는 자세로 세계시장 편입이라는 대외개방의 시대적 조류에 능동적으로 대처했어야 했다. 물론 국력이 뒷받침 되지 않았기에 외교력이 생겨날 리 없었다. 그래도 중국, 일본, 러시아, 미국과 각기 균형외교를 추구했더라면 외세에 꺼둘릴 확률은 저하됐을 것이다. 오늘날 일견 모순돼 보이는 한미동맹과 중국과의 ‘전략적 협력동반자관계’를 동시에 심화, 관리해야할 이유도 이와 맥을 같이 한다.

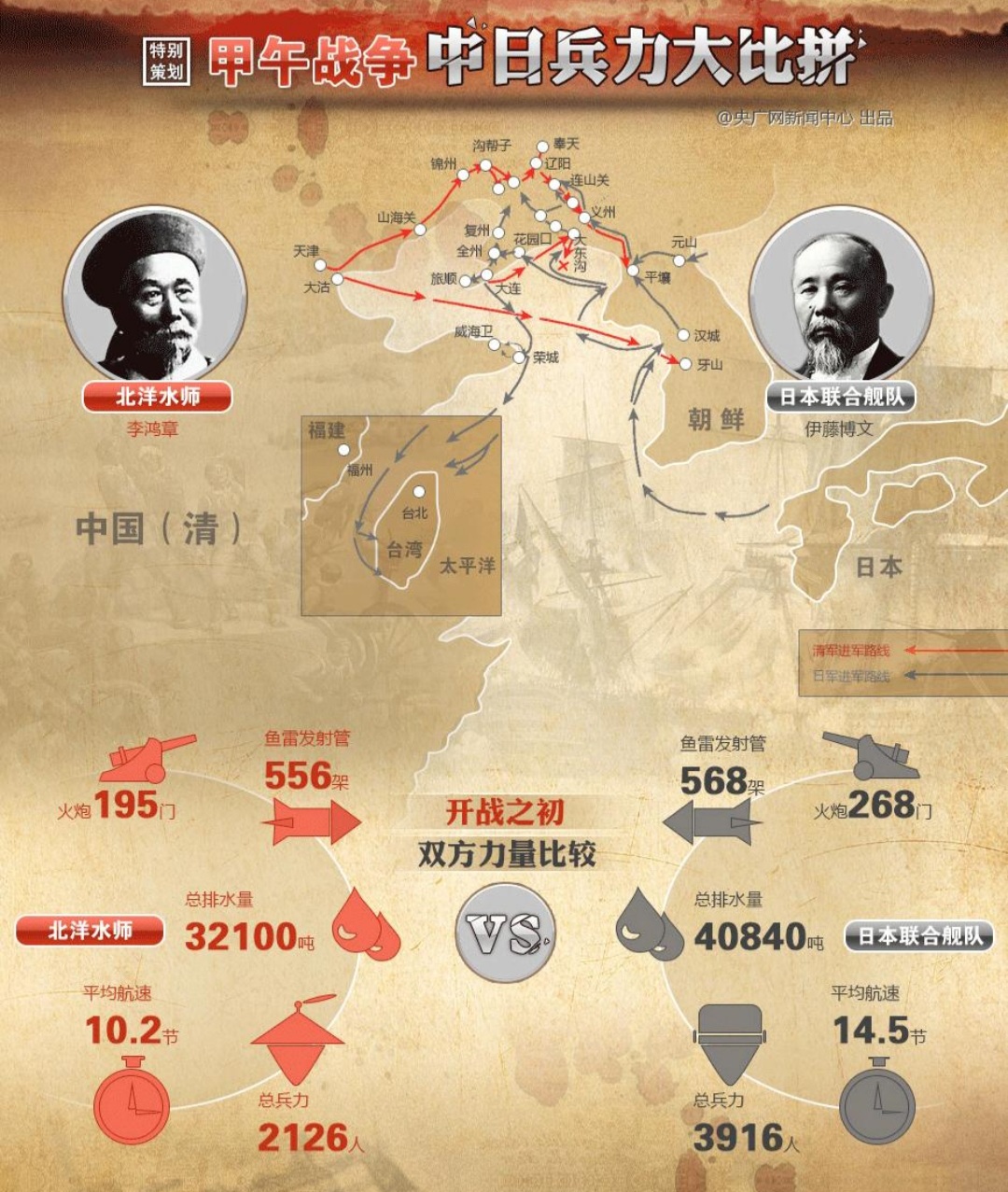

당시 승패를 가른 건 무기, 장비, 전술, 전략 등의 군사력뿐만이 아니었다. 정치작동 시스템, 최고지도자의 이념과 국정운영, 경제력, 전쟁동원력, 민관군의 국민적 단결 및 전쟁지지와 민도 등이 유기적으로 작동된 국가의 총체적 전쟁수행능력에서 운명이 결정됐다. 이 사실이 새삼 재인식돼야 한다. 전장의 병력은 두 나라가 엇비슷했다. 청은 동원 가능했던 병력이 육군 962개 대대 40여만 명을 포함해 100만 명이나 됐지만 실제 투입된 병력은 24만여 명이었다. 육군 7개 사단 중 5개 사단 22만 580명으로 전쟁을 일으킨 일본은 개전후 2만여 명을 증원해 24만 616명이었다. 따라서 승패의 관건은 전쟁지도였다.

허나, 청은 정치리더십부터 취약했다. 중대한 패인이었다. 위로 일왕에서부터 군부, 내각, 낭인, 일반인 등 전국민이 일심으로 전쟁에 임한 일본에 비해 청은 외침에 직면해서도 조정조차 합심하지 못했다. 대응책을 두고 벌인 서태후의 후당(后黨)과 광서제의 제당(帝黨)간의 대립이 개전에서부터 강화에 이르기까지의 대응을 더디고 복잡하게 했다. 정쟁은 청이 함선 82척, 어뢰정 25척 등 총 톤수 8만 5,000톤의 4개 해군함대를 보유하고 있었음에도 북양함대만 참전하게 된 배경이었다.

나머지 세 함대는 각기 세력 온존을 위해 팔짱을 낀 채 지켜보고만 있었다. 정원(定遠) 등 총 13척의 군함을 출정시킨 북양함대만으로도 마쯔시마 등 12척의 일본해군과 대등했으니 만약 청조정이 전 해군력을 모두 투입시킬 수 있었다면 쉬이 패했을까? 고군분투의 지방군 대 거국일치의 국가군 간의 전쟁이라면 승부는 애초부터 정해진 거나 다를 바 없다. 청이 패한 건 정쟁과 전쟁지도의 혼조 때문이었다.

위 글은 2014년 10월 16일자『국방일보』에 게재된 칼럼의 원문입니다.『국방일보』에는 원고 분량 문제로 청일 양국의 병력 부분이 생략돼 있습니다.

'앎의 공유 > 주요 언론 게재 글 내용' 카테고리의 다른 글

| 해병대가 포항으로 온 까닭을 아는가? (0) | 2014.11.04 |

|---|---|

| 북한 김정은 관련 루머에 부화뇌동해선 안 된다 (0) | 2014.10.16 |

| 어느 호위무사의 충성과 대중적 인기 : 의리와 충성은 무엇이 다른가? (0) | 2014.08.11 |

| 일본인의 논리구조와 아베 총리의 논리 (0) | 2014.06.10 |

| 중국의 한국전쟁 참전 (0) | 2014.06.03 |