어느 중국사학자의 臧書 처분

국립 순천대 사학과 차웅환 명예교수는 50년 가까이 중국사를 공부하고 연구해온 중견 학자다. 서울대 동양사학과에서 학부와 석사 과정을 마치고 대만으로 건너가서 그곳의 국립 政治대학에서 약 7년 가까이 내공을 쌓고 박사 학위를 받은 정통파 사학자다. 전공은 중국 근현대사와 사상사! 1930년대 중국지식인 문제로 졸업하기가 까다롭고 어렵기로 악명 높은 정치대학 사학과에서 어렵사리 박사 학위를 받은 후 그는 순천대학에서 오랫동안 연구하면서 후학들에게 자신이 얻은 지적 성과물들을 가르쳤고 그들과 나눠가졌다.

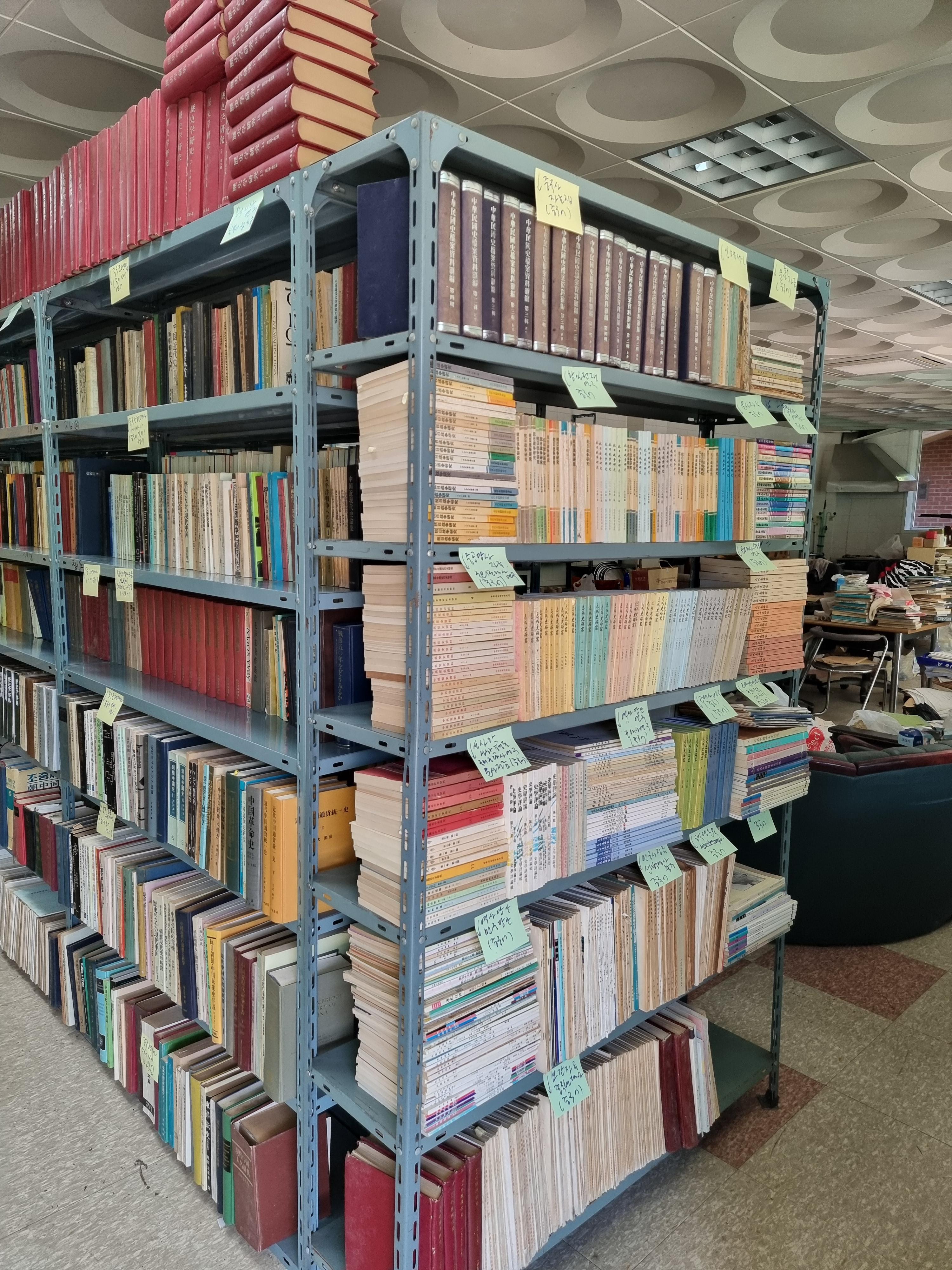

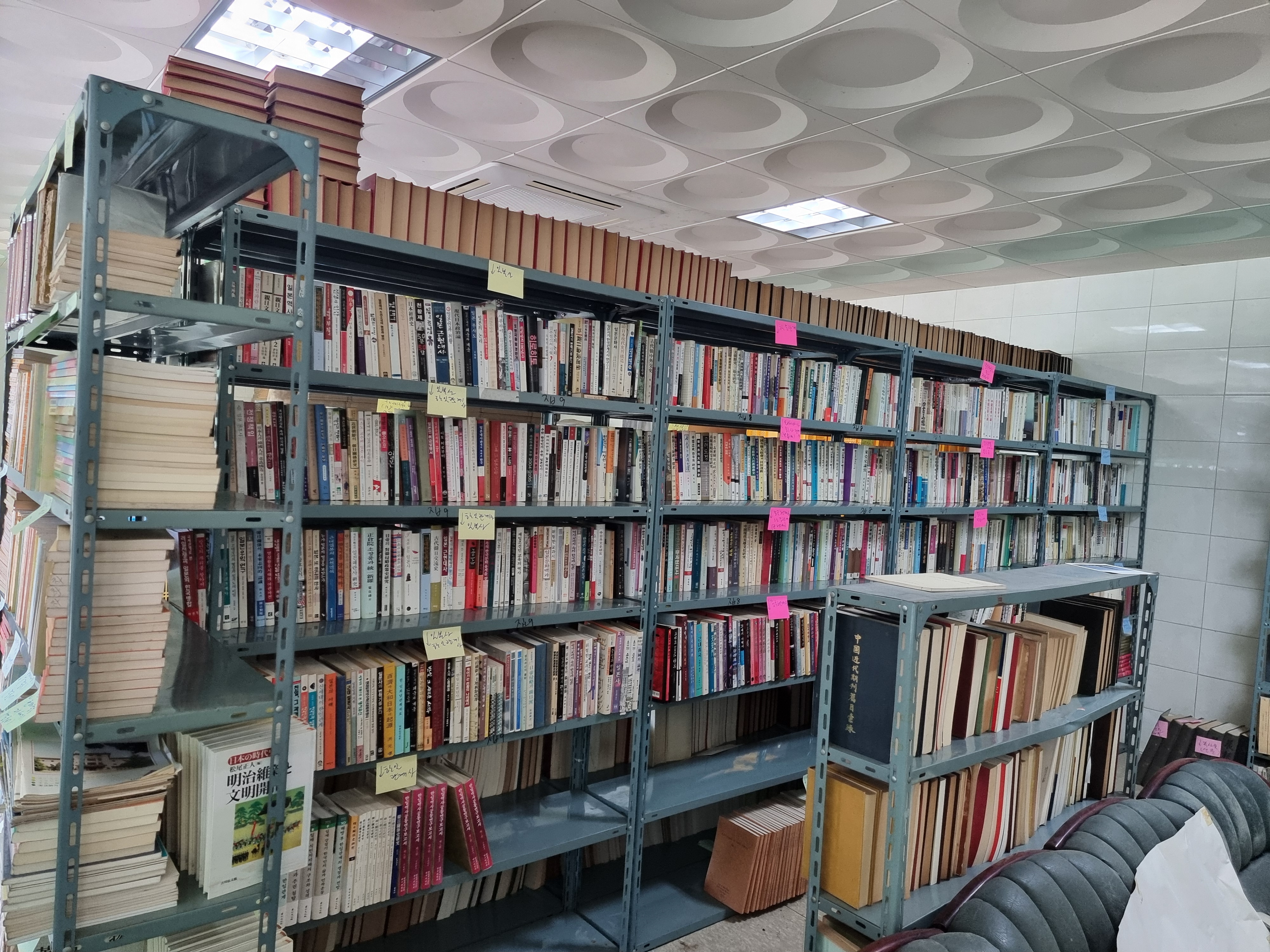

그런데 3년 전 정년 퇴임을 한 차 교수가 올해엔 자신이 평생 모은 책을 모두 정리했다고 한다. 대만 유학 시절 우리는 자주 차웅환 교수의 기숙사 방에 함께 어울려서 밤 늦도록 대화를 많이 나눴을 뿐만 아니라 책이나 다기를 같이 사러 다니기도 했기 때문에 필자는 차 교수에게 어떤 책들이 있는지 그런대로 조금 알고 있다. 중국 근현대사 관련 자료와 전공 서적들이 주를 이룬다. 한참 공부할 때는 밥보다는 책을 더 사서 보기를 좋아한 분이다. 자신의 순천 서고(매송원)와 서울의 자택에 자그만치 2만 권이 넘는 장서는 모두 그렇게 해서 최소 40년 이상 모여든 인연들이었다.

세상에 영원한 것은 없듯이 그 어떠한 관계도, 그 어떤 물건도, 그 어떤 사람도 인연이 다 하면 떠나가게 돼 있다. 그의 책이 말없이 주인의 처분을 기다리고 있었는데, 차 교수는 이미 1차로 작년 2023년 11월 순천대 도서관에 대략 12,000~13,000권을 기증한 바 있다. 그리고 나머지 책들도 지난 11월 말까지 모두 떠나보냈다. 구례 섬진강 책 사랑방(구례 구역에서 섬진강 다리 건너 좌측에 있는 헌책방) 김종훈 대표가 수백 권의 책을 트럭으로 직접 실어가고, 차 교수는 그 보답으로 단감 한 박스 받았다고 한다. 그는 이 단감 한 박스를 받아들고 어떤 생각이 들었을까?

또 일부는 전남 도립도서관(내년 2025년 연말에 개관하는 남도 의병 역사박물관 포함)에 기증했다. 일생을 같이 한 장서를 모두 떠나보내고 정리를 마무리했다고 한다. 요즘은 대학 도서관에서 개인의 기증본은 잘 받아 주는 데가 없다. 그런 상황에서 차 교수는 그래도 자신의 장서가 폐지 값으로 쳐주는 고물상으로 들어가지 않고 대학 도서관과 자료실로 들어갔다는 게 정말 복 받은 일이라고 할 수 있다. 그가 소장한 책들 가운데는 한국에선 쉽게 구하지 못하는 귀중한 문헌들이 적지 않는데 그것들이 모두 폐지처리를 면해서 부활할 수 있기 때문이다.

차웅환 교수는 장서를 기증하면서 그동안 책구입이나 자료복사를 위해서 음으로 양으로 도와주신 모든 분들께 마음속으로 감사하는 마음을 담아서 인사 드렸고, 정말 고마웠다고 한다. 내가 대만에서 공부할 때 같은 대학 기숙사에서 서로 삶의 일부를 보면서 지낸 바 있어 그의 심사를 남들보다는 조금 더 깊이 이해할 수 있다. 후배로서 내가 소감을 물었더니만 차 교수는 한 마디로 “시원 섭섭하다”고 한다. 겉으로는 깔끔하게 그렇게 말했지만 정말 형용할 수 없는 자신만의 감회가 남달랐을 것이다. 기증한 책은 누가, 어느 손에서, 어떤 것을 얻어 갈지는 알 수 없지만 후학들의 지식 형성에 도움이 되고 나아가 중국사 연구의 기반 조성에 일조되기를 바라고 싶다.

그런데 차웅환 교수의 소장 도서 기증은 남의 일 같지 않다. 미구에 닥칠 나의 일이기도 하다. 앞으로 연구를 얼마나 더 할 수 있을 지 모르겠지만, 나에게도 그만한 양의 책이 처분을 기다리고 있다. 나의 이 물건들(!)은 과연 누가 받아줄까? 이 고민은 나 혼자만의 문제가 아니라 퇴임을 앞두거나 퇴임한 거의 모든 인문학자들이 가지는 고민이다. 앞으로 전자책이 대세여서 도서관에서 종이책은 기증을 받아주지 않는 세태가 조금 야속하다는 생각도 든다. 아마도 대학 교수 정년을 마친 퇴직자나 공부를 끝내는 사람들의 장서를 다 모으면 수백만 권, 수천만 권은 될 것이다. 그런 자료와 도서들을 한 곳에 모으면 중국 자료와 소장 도서가 많기로 세계적 차원에서 정평이 나 있는 하버드 대학의 옌칭(燕京)도서관 못지 않는 도서관을 우리도 충분히 만들 수 있다.

사실 일제시대 이전까지만 해도 세계에서 중국을 가장 깊이 있게 이해한 나라는 조선이었다. 그것은 우리 선조들이 소장하고 있던 중국 관련 자료와 도서들이 바탕이 된 것임은 물론이다. 지금도 늦지 않다. 학자들의 기증도서와 자료들을 모으면 우리도 세계적인 중국 관련 도서관이 나올 수 있다. 그것이 중국 연구의 경쟁력이다. 사회에 환원시키고 공유케 하는 그런 작업을 지방자치단체나 국가에서 해주는 것도 권장할 만하다. 과연 우리 같이 이제 인생의 황혼기에 접어들면서 공부와 연구를 마감하게 되는 학자들에게 희소식이 있을 수 있을까?

2024. 8. 19. 17:13

북한산 淸勝齋에서 초고

11. 23 부분 가필

雲靜

'앎의 공유 > 인물 및 리더십' 카테고리의 다른 글

| 8월 25일 오늘의 역사 : 니체와 징기스칸의 사망 (0) | 2024.08.25 |

|---|---|

| 영웅 본색 : 누가 진짜 영웅일까? (0) | 2024.08.20 |

| 김민기 斷想 (1) | 2024.05.07 |

| 퉁두란이라는 인물을 아는가? (0) | 2023.11.30 |

| 정의 실현을 위해 평생을 헌신한 백전 노장 박경석 장군 인터뷰 (0) | 2023.07.17 |