남명 조식 선생의 생가를 찾아서 선생의 정신을 기리다!

어제는 조선중기의 성리학자로서 지행합일적 삶을 살다간 南冥 조식(曺植, 1501~1572) 선생이 태어난 경남 합천의 ‘생가유지’(生家遺址)를 둘러보고 진주의 제1경 촉석루를 찾았다. 조식 선생의 생가는 초행이었고, 촉석루는 고등학교 2학년 때 수학여행을 가본 후 처음이니 45년만이다. 여기선 남명의 생가만 소개하고 촉석루, 논개, 왜장에 얽힌 것에 대해선 다음 글에서 소개하겠다.

아침 일찍 일어나서 채비를 하고선 갈 길을 서둘렀다. 남명의 존재를 알게 된 30대 중반부터 꼭 그의 흔적을 찾아가보고 싶었었는데 늦었지만 이제라도 가게 된다는 생각에 마음이 조금 들떴다. 처가인 마산을 출발해서 합천에 내리자마자 바로 그가 태어난 생가를 찾아 나섰다. 다행히 합천 시내에서부터 곳곳에 표지판으로 안내돼 있어 찾는 데는 그다지 어렵지 않았다. 생가터는 택시로 약 20여분 정도 달려가서 국도에서 벗어나 작은 길로 들어서니 약 100호 미만의 농가들이 모여 있는 마을 안에 있었다.

동구를 지나 마을 안으로 들어서니 넓은 주차장이 마련돼 있다. 주차장을 넓게 만들어놓은 걸 보니 평소 남명 선생의 생가를 찾는 사람들이 적지 않다는 뜻이겠다. 그 주차장에서 우측으로 난 작은 골목길로 들어서니 남명의 생가 전체가 시야에 들어왔다. 이곳의 현주소는 합천군 삼가면 토골(兎洞, 외톨이)이라고 하는데 현재의 번지수는 '외토 2길 18-9'다.

이곳 생가 안 담벼락에 서서 눈을 들어 바깥으로 주변 지세와 산세를 둘러봤다. 생가 우측 뒤편에는 야트막한 언덕배기에 대나무 숲도 있고, 수령이 수십 년은 돼 보이는 느티나무도 몇 그루나 서 있다. 멀리 사방이 산으로 둘러싸여 있고 남명의 생가는 그 한 복판에 앉아 있는 형국이다.

분위기와 기운이 안온한 느낌을 주기에 반풍수에 불과한 나지만 언뜻 보니 지세가 닭이 알을 품고 있는 金鷄抱卵形이다. 양택의 명당 중에서는 가장 많은 형이다. 금계라고 하는 것은 닭을 봉황인 것처럼 과장해서 부르는 말이다. 금계포란형은 몇 가지 조건이 갖춰져야 한다. 사방이 산으로 둘러싸여 있고 양택의 뒤쪽에 조금 높은 산이 있되 앞은 틔어 있어야 하며, 좌청룡 우백호의 산세에다 뒤편의 산에서 물이 아래로 내려오면서 홍수가 나거나 할 경우 물이 잘 빠지는 자리에 위치하는 지세도 갖춰져 있어야 한다.

아니나 다를까 되돌아가서 집 앞의 안내판을 보니 이곳이 풍수가 좋은 명당이라고 설명돼 있다. 반풍수가 소발로 쥐를 잡은 셈이다. 남명이 태어날 당시 닭의 해(酉年)에 태어난 아이는 커서 현인이 된다는 말이 있었다고 한다. 그런 예언 때문인지 실제로 남명이 태어나던 날은 우물에서 무지갯빛이 뻗쳐 온 방을 가득 채웠다고 한다.

본관이 昌寧인 남명의 생가는 원래 안채, 아랫채, 사랑채로 이루어져 있었다. 새마을운동의 지붕개량사업으로 초가집들을 슬레이트로 개량하던 1970년에 안채와 아래채는 헐리고 사랑채만 남아 있었다고 전해진다. 건물과 축담의 일부와 초석만 남아 있던 것을 경상남도에서 1995년 5월 2일 경상남도기념물 제148호로 지정하고 복원하게 됐다고 한다.

집안 전체를 둘러보니 개시된 복원사업 중에 정비, 단장 작업이 겨울이라 중단된 채 있었다. 아래 사진에서 보듯이 높은 축담 위에 안채가 정남향으로 배치되어 있고, 안채의 동쪽 편에 아랫채가 서향으로 배치되어 있다. 사랑채는 정면 2칸, 측면 3칸의 기와 맞배지붕과 우진각지붕으로 된 건물이다. 이런 건물이 여러 채 지어지고 있는 중이었다.

1501년(연산군 7년), 이곳에서 남명 선생이 태어났다고 생각하니 그의 소싯적 모습이 상상된다. 부친 조언형과 모친 인천 이씨의 3남 5녀 중 차남이었다. 생가는 선생의 본가가 아니라 외갓집이었다. 남명의 본가는 이곳에서 멀지 않은 삼가현의 板峴이었다고 한다.

그는 다섯 살 때까지 이곳 외가에서 자라다가 장원 급제하여 벼슬길에 오른 부친을 따라 한양으로 이사하였다고 한다. 그러니까 태어나 강보에서 겨우 벗어날 때쯤인 5년 간 있었던 곳이었으니 특별히 그의 유년시절에 영향을 미쳤던 곳도 아니고, 그의 기억에도 크게 남아 있을 게 없었을 것이다. 재실도 이곳에 있지 않고, 남명의 후손들도 여기에 모여 살지 않고 있는 배경인 셈이다.

남명은 평생을 관직에 나아가지 않고 山林處士를 자처하면서 주희의 주자학, 즉 성리학에 전념한 유학자다. 광의의 의미로 보면 공자의 유교와 성리학에 속하지만 잘게 나누면 義와 敬을 존중하고 知行合一의 양명학 계통의 선비정신을 견지한 삶을 산 인물로 유명하다. 그는 19세가 되던 1519년(중종 14년) 기묘사화에 연좌된 숙부가 이조좌랑에서 파직된 것을 목도하기도 했다. 그 뒤 25세에 접하게 된『性理大全』(명나라 成祖 永樂帝의 명을 받든 胡廣 등 42명의 학자들이 宋元시대의 성리학설들을 집대성하여 70권으로 편집한 책)은 남명의 사상에 알곡이 된 듯하다.

그 뒤 부친 사망 후 남명은 합천으로 내려왔다가 다시 처가가 있던 김해로 가서 그곳에서 손수 지은 山海亭(경남 무형문화재 제125호)에 틀어 박혀서 15년 간 성리학 공부에 “올인”했다. 그가 자신의 호로 南冥을 취한 것도 이 시기였다. 南冥이란 장자의「逍遙遊」편에 나오는 남녘의 바다다. 그 바다는 보통 바다가 아니고 북녘의 바다, 즉 北溟에서 물고기가 大鵬이 돼 몇 차례의 날개 짓으로 남녁의 바다인 南溟까지 날아간다는 바다다. 그러니 결국 자신이 대붕이 되겠다는 게 아니라 후학을 기르듯이 대붕의 둥지가 되고자 한 것이렸다.

남명의 훈도를 받고 두각을 나타낸 제자들 가운데 鄭仁弘, 郭再祐, 趙宗道, 吳澐, 李魯 등 10여 명이 남명이 타계한 지 20년 후인 1592년(선조 25년) 임진왜란 때 의병장이 되어 의병을 일으킨 것을 보면 짐작이 가고도 남는다. 탁상공론에서 벗어나 실사구시와 지행합일을 추구한 남명의 가르침이 칭송되고 빛을 발하게 된 것은 바로 이 제자들 때문이라고 볼 수 있다. 그런데 이 제자들도 그 뒤 잘 풀리지 않은 이들이 대부분이어서 남명의 학통이 끊어진 느낌이다.

남명은 동갑나기로 태어난 퇴계 이황과 함께 조선의 유학사와 사상사를 논할 때 결코 건너 뛸 수 없는 인물이다. 퇴계와 함께 남명은 기호학파와 양립한 영남학파의 양대 산맥이라는 말도 성립된다. 영남 좌도에 퇴계가 있었다면, 그 남쪽 우도엔 남명이 있었다.

하지만 퇴계와 달리 남명은 자신의 학문을 종결짓지 못한 건 아닐까? 생전에 스스로 한탄한 바 있듯이 그는 좋은 비단을 한 필 짜려고 했는데 반 필밖에 짜지 못했지만 퇴계는 무명을 한 필 다 짰다고 평했다. 퇴계가 그랬듯이 남명 역시 왕이 여러 차례 불러도 마지막 한 번을 제외하곤 나머지는 모두 그때마다 적당한 구실을 대고선 출사하지 않았다. 즉 벼슬에 뜻을 두지 않고 초야에 묻혀 제자를 기르고 자연과 함께 마음 닦는데 주력한 삶을 살았던 것이다. 南冥선생을 두고 우리나라 인물사, 정신사상사의 逸士요 逸民으로 첫손에 꼽히는 이유다.

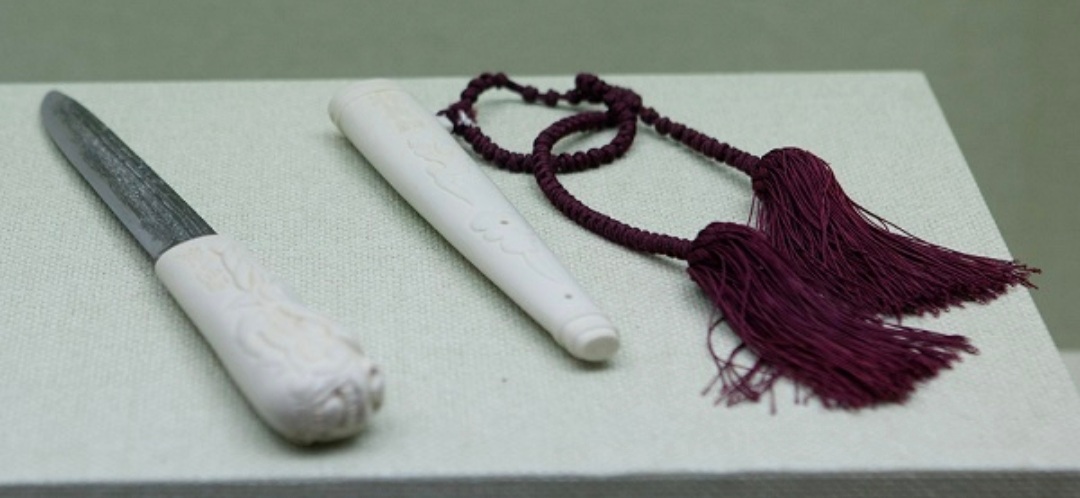

남명은 초야에 묻혀 살면서 정말 학문연구, 후학양성, 심신의 수양에 혼신의 힘을 쏟았다. 그리고 늘 마음이 방일하지 않도록 방울과 칼을 차고 살았다. 방울은 고양이 목이 아니라 자기 몸에 차고 늘 자신을 경계한 것이다. 그 칼에다는『주역』곤괘(坤卦)에 나오는 문구인 "內明者敬 外斷者義"(“안에서 밝히는 것은 경이요, 밖에서 결단하는 것은 의다")을 새긴 것만 봐도 內剛의 강도를 짐작할 수 있을 것이다. 그는 서슬 퍼런 外剛內剛형 인물이었다. 이런 유형의 인물은 역사에선 후학들에게 환영을 받고 자주 호출되지만 자신이 산 그 당대에는 십중팔구는 외면 당하거나 모함을 당한다. 여기서 우리는 또 한 번 인간사회의 이중성과 모순 그리고 인간들의 간교함을 보게 된다.

죽기 11년 전인 61세 때 남명은 山淸의 덕천으로 들어가 산천재(山天齋)를 짓고 그곳에서 살았다. 그가 늘 마음속에 두고 닮고자 한, 그래서 특별히 그 어떤 사대부보다 많이 등반(12차례)한 지리산을 가까이 하고자 한 것도 한 이유였던 것으로 보인다. 지리산은 그에게 삶의 에너지의 발양지이자 닮고자 한 정신적, 육체적 자태였다. 하지만 하늘은 더 이상의 지리산 등정과 삶의 시간을 허여하지 않았다. 남명의 생은 72세로 끝났다. 1572년(선조 5년) 2월이었다. 그는 임종 직전 문병 온 제자들에게 창을 열게 한 후 벽에 써놓은 敬義 두 글자를 가리키면서 다음과 같이 말하고 숨을 거뒀다.

"이 두 글자는 학자에게 지극히 중요하고 절실하다. 요점은 이 공부를 열심히 하는 데에 있다. 익숙하면 흉중에 하나의 사물도 없게 된다. 나는 이 경계에 이르지 못하고 죽는다."

남명이 자신은 敬義의 경계에 이르지 못하고 죽는다고 한 것은 겸양지사로도 볼 수 있다. 그 어떤 사상이나 학문이든 완벽할 정도로 자신과 일체화 될 수가 없기 때문이다. 풍수지리적으로 보면 남명은 태어나긴 吉地에서 태어나서 당대에 우뚝 선 대학자가 됐지만 사후는 퇴계만큼 영향력이 성하진 못했다. 아니 거의 단절된 것이었다고 해도 지나친 폄훼는 아닐 것이다. 혹자는 그의 사후 곽재우, 정인홍 같은 제자들이 많이 일어나 조선을 외침에서 구한 것 하나만으로도 영향력이 대단한 것이 아닌가라고 반론할지도 모른다. 그러나 그 제자들 이후엔 남명의 정신을 잇는 제자들이 거의 생겨나지 않은 것은 어떻게 설명할 수 있을까?

이에 반해 퇴계는 사후뿐만 아니라 그 뒤 근세에 이르기까지, 심지어 현대에도 학맥이 끊어지지 않고 이어져 왔다. 학봉 김성일 등의 儒者들이나 퇴계의 후손으로서 현대 한문학의 대가로 알려진 이가원도 그 중 한 사람이다.

이처럼 퇴계와 대비가 될 만큼 남명의 학맥이 성하지 못했던 이유는 극심한 당파싸움에서 義가 정적을 몰아내거나 죽이는 명분으로 전락한 조선의 정치풍토에서 誠과 같이 누가 보든 보지 않든 늘 의로운 처신을 요구한 남명의 사상과 정신이 발붙일 여지가 없었던 상황과 무관하진 않을 것이다.

내가 오래 전부터 義兄으로 모시고 있는 풍수지리학자 중엔 이런 극명한 대비를 두 사람의 음택의 우열, 즉 풍수지리학으로 풀이하는 이도 있다. 말하자면 남명은 묘자리, 즉 음택이 좋지 않았고, 안동 도산에 있는 퇴계의 묘자리는 등잔이 반듯이 걸터앉아 있는 掛燈形으로 너무 좋았기 때문이라는 것이다. 풍수지리학이란 게 과학적으로 입증이 되지 않는 논리체계를 가진 것이어서 무턱대고 믿을 수도 없지만 그렇다고 무조건 배척할 수도 없는 것이어서 여기서 가타부타 단정을 내릴 게 아니다.

다만, 지세가 좋은 곳은 뛰어난 인물도 태어나지만 양택인 경우는 무엇 보다 해를 당하지 않고 오래 가며 그런 곳에 들어가면 안온한 기운을 느낄 수 있다고 한다. 실제로 나는 20여 년 전 위의 의형 그리고 불교공예와 불교사찰 등 가람배치가 전공인 대학시절의 은사를 모시고 중국 전역 사찰의 7할 이상이 남아 있다는 山西성의 유명 고찰과 명산을 보름간 답사했을 때 세워진지 1500년이 더 된 佛光寺에 들러서 그런 기운을 강하게 받은 적이 있다. 이 사찰은 풍수지리적으로 대단히 좋은 곳에 자리하고 있었다. 신기하게도 문화대혁명 때 홍위병들의 발호로 산서성의 사찰이 대부분 파괴됐지만 이 절만큼은 문고리 하나 손상되지 않았다고 한다.

남명을 거론할 때는 온축된 그의 사상, 기인적인 삶을 살다간 그의 내적 긴장과 해학이 넘치는 일화들 그리고 그것의 현대적 의미들을 소개하는 것이 무엇보다 중요하다. 그러나 조선조 600년의 유학사를 꿰뚫고 있는 것도 아닌 나의 내공으로는 아무래도 나중에 산청에 있는 그의 기념관과 김해의 산해정 등을 두루 다 살펴본 뒤에 언급하는 게 옳다 싶다. 그래서 이글에선 지금까지 언급했다시피 남명의 개략적인 삶의 궤적만 약간 초들고 선생의 기개를 느낄 수 있는 시문 한 편과 상소내용의 일부를 소개하는 것으로 끝내겠다. 이 졸문이 혹여라도 남명이라는 걸출한 선현의 학문이나 사람됨됨이를 평가함에 누가 되지 않길 바라면서 펜을 놓는다.

高山如大柱 높은 산은 마치 큰 기둥과도 같구나

撑劫一邊天 영겁토록 하늘 한쪽을 떠받치고 서 있네

頃刻未嘗下 곧 무너질 듯해도 무너져 내린 바 없으니

亦非不自然 역시 산은 자연이 아닌 게 아니로세

堯舜生之聖 요임금과 순임금은 날 때부터 성군이었지만

其他學後賢 그 밖의 임금들은 배워서 현군이 되었다네

君今齒尙潔 군주여 이제라도 마음을 고결하게 지니면

庶可以光前 庶政이 옛날 보다 훨씬 빛날 수 있을 것이네

路草無名死 길 가 풀은 이름 없이 밟혀 죽어가지만

山雲恣意生 산 위 구름은 제멋대로 생겨나는구나

江流無限恨 강물은 끝없이 한을 품고 흐르지만

不與石頭爭 흐르면서 돌머리에 부딪쳐도 다투질 않는다네.

秋山何處不黃葉 가을산 어디에도 단풍 아닌 것이 없건만

江石雖昏猶白身 강의 솟은 돌은 어둠 속에서도 스스로 흼을 뽐낸다오.

위 내용 중 路草無名死, 山雲恣意生, 江流無限恨, 不與石頭爭라는 대목은 남명 자신과 당시 극심한 당파싸움을 비유한 것으로 해석된다. 즉 이름 없이 밟혀 죽어가는 풀은 자신이고, 산 위에 제멋대로 생겨나는 구름은 조정 내 사대부들을 은유한 듯 하다. 또 끝없이 한을 품고 흐르면서 돌머리에 부딪쳐도 물이 위에서 아래로 흐른다는 사리에 맞아서 서로 다투지 않는 강물을 닮고 싶어 한 자신의 심사가 이입돼 있는 것으로 보인다.

평소 남명의 기품과 기백이 이러 했으니 왕(명종)이 제수한 丹城 현감 자리도 초개 같이 거부했다. 그뿐만 아니라 왕에게 보내 현감 취임을 고사한 이유를 밝힌 상소문(乙卯辭職疎, 1555년)으로 왕과 신하들을 모골이 송연하도록 만들 수밖에 없었던 것이다.

殿下之國事已非(군왕께서는 나랏일을 이미 그르치고 있습니다)

邦本已亡(나라 존립의 근본은 이미 망가지고 있습니다)

天意已去(하늘의 뜻도 이미 우리를 버리고 있습니다)

人心已離(세상 인심도 이미 군주로부터 떠나갔습니다)(중략)

比如大木已枯 不知風雨至者(오늘의 현실은 마치 큰 늙은 고목이 벌레가 먹어 말라 죽어가는 지경과 같고, 비바람이 언제 불어 닥칠런지조차 모르고 있는 상황입니다)

殿下之所從事者 何事耶?(전하께서는 주로 하시는 일이 무엇입니까?

好學問乎? 好聲色乎?(학문을 좋아하십니까? 주색을 좋아하십니까?)

好弓馬乎?(말 타고 활 쏘는 사냥을 좋아하십니까?)

好君子乎?(학덕 높고 어진 군자를 좋아하십니까?)

好小人乎?(아니면 아첨이나 하고 비위나 맞추려는 소인배를 좋아하십니까?)

(중략)

爲政在人 取人以身則 帳幄之內 無非社稷之衛也(정치를 잘하고 못하는 건 사람에게 달려 있습니다. 바른 몸가짐으로써 사람을 쓰면 주변에 사직 지키기를 소홀히 할 자 없습니다.)

(중략)

殿下必以正心 爲新民之主 修身爲取人之本(전하! 반드시 바른 마음으로 백성들이 새롭게 거듭날 수 있도록 이끌어가는 군주가 되셔야 합니다. 전하 스스로 수신하는 정신으로 인물을 간택하는 것을 근본으로 삼으셔야 합니다.)

군왕이 나라를 그르쳐서 나라 존립의 근본은 이미 망가지고 있고 하늘이 우리를 버리고 있으며, 백성들의 인심도 군주를 떠난 마당에 자신이 출사한들 무슨 의미가 있겠는가라는 의미가 내재돼 있다. 자신이 출사하고 안 하고는 중요하지 않고 오직 군주가 지금이라도 정신을 차리고 훌륭한 인재들을 발탁하기를 바란다는 것이다.

남명이 위 상소문을 낸 것이 1555년인데 임진왜란 발생 37년 전의 일이었다는 사실을 보면 그 선견지명과 우국충정이 참으로 놀랍다. 그때부터라도 군주가 정신을 차리고 남명의 간언대로 쇄신을 했더라면 임진왜란에서 왜군에게 그렇게 참혹하게 당했을까?

남명 선생이시여! 지금 이 나라가 그때와 조금도 다를 바 없나이다. 국가권력을 잡는 자는 하나같이 무능하고 용속한 자들 뿐이어서 지도자 복도 없지만, 그때나 지금이나 국가안보와 국민의 안위는 내팽개치고 서로 더 가지려고 진영 간에 벌이는 권력투쟁도 끊이지 않고 있습니다. 바른 정신으로 살고자 하는 의로운 인재는 초야에 묻히게 되고 권력맛을 본 야비하고 권모술수에 밝은 간특한 무리들이 나라를 사유화하고 마음대로 주무르고 있습니다. 남명이시여, 남명이시여, 이 나라가 어디로 가려고 그러는지 굽어 살피소서!

2021. 1. 8. 20:21

마산 처가에서

雲靜

'왜 사는가? > 여행기 혹은 수필' 카테고리의 다른 글

| 미얀마 역사의 발자취 : 양곤 국립박물관 소개② (0) | 2021.02.09 |

|---|---|

| 미얀마 역사의 발자취 : 양곤 국립박물관 소개① (0) | 2021.02.06 |

| 한국사회는 죽음을 어떻게 소비하나?③ : 문제점들과 대안 (0) | 2021.01.01 |

| 한국사회는 죽음을 어떻게 소비하나?②: 백선엽은 “구국영웅”인가? (0) | 2021.01.01 |

| 한국사회는 죽음을 어떻게 소비하나?①: 박원순과 백선엽의 죽음 (0) | 2021.01.01 |