중국 國․共내전시기 金門전투와 그 역사적 의의

서상문(국방부 군사편찬연구소 선임연구원)

목차

들어가는 말

Ⅰ. 배경 : 국․공내전의 끝자락

Ⅱ. 金門島의 전략적 중요성

Ⅲ. 전투의 발발 및 경과

Ⅳ. 승패요인 분석

Ⅴ. 역사적 파장

맺는 말

들어가는 말

현대 세계전사에서 국지적인 전투가 전체 전쟁의 판도를 뒤집는다거나, 심지어 한 시대 역사의 흐름을 바꾼 경우가 적지 않다. 가깝게는 한국전쟁 초기 多富洞전투가 그랬고, 멀리는 제1차 세계대전시의 베르됭전투(Battle of Verdun)가 이에 속한다.

전자는 초기 기습남침의 여세를 몰아 1950년 8월 초 낙동강 방어선까지 밀고 내려온 북한군의 공격을 국군 제1사단이 50여 일에 걸친 사투 끝에 막아낸 전투다. 다부동전투는 대구 낙동강 방어선 돌파를 목표로 3개 사단이 투입된 북한군의 대규모 공격을 국군이 격퇴, 대구방어선을 방어함으로써 생사기로에 섰던 전황을 반전시키는데 전기가 마련됐고, 궁극적으로는 미군의 인천상륙작전 수행을 원활하게 만든 의의가 있다.

후자는 프랑스군과 독일군이 서부전선의 뭬즈 강(the Meuse) 유역의 베르됭요새를 둘러싸고 1916년 2월에서 동년 12월 중순까지 약 10개월에 걸쳐 벌인 치열한 공방전을 말한다. 이 전투에서 독일군은 베르됭 요새를 공략하기 위해 총 50개 사단을 동원해 줄기찬 공격을 퍼부었지만, 프랑스군은 54만 이상의 사상자를 내면서까지 진지를 끝까지 방어했고, 그럼으로써 적군 43만명 이상을 전사케 해 결국 제1차 세계대전에서 독일군의 패배를 가속화시켜 연합군측을 승리로 이끈 원동력이 됐다.

지리적 환경, 투입된 병력 수, 전투기간, 사상자 수 등, 전투조건과 규모 면에서는 다부동전투와 베르됭전투에 비할 바는 아니지만, 전투의의라는 측면에서는 현대 중국에서도 이와 유사한 전투가 발생한 바 있다. 즉 1949년 10월 말, 중국국민당(이하 ‘국민당’으로 약함)의 국부군과 중국공산당(이하 ‘중공’으로 약함)의 중국인민해방군이 대륙의 복건성 연안에 위치한 金門島에서 벌인 3일간의 전투다. 중국과 대만학계에서는 이 전투를 각기 이름을 달리하여 ‘金門之戰’, ‘古寧頭大捷’이라고 일컫는다.

동 전투의 발생배경은 국․공내전의 끝자락이었다. 구체적으로, 1949년 10월 1일 ‘중화인민공화국’의 수립을 선포한 毛澤東이 중국의 정치․군사적 통일을 눈앞에 둔 상태에서 대만‘해방’작전의 일환으로 먼저 그 길목에 위치한 금문도를 점령하려고 시도했고, 이에 국민당군이 방어에 나섬으로써 발생된 전투가 금문전투였던 것이었다.

당시는 국․공내전에서 거듭된 연패 끝에 대만으로 국민당의 본거지를 옮긴 중화민국의 蔣介石이 대만을 이른바 ‘반공대륙수복’ 정책을 추진할 최후의 후방 근거지로 삼아 대만방어와 대륙연안에 대한 對중공 유격작전을 전개해오던 상황이었다.

그런 상황에서 대만‘방어’의 종심축선에 위치해 있던 금문도가 국민당군의 대만‘방어’에 있어 전초기지이자 최후의 보루로 부각됐다. 금문도가 공략된다면 지리적, 군사적으로 중공군의 대만상륙은 여반장이 될 수 있었기 때문이다.

게다가 대만이 중공에 점령당할 경우, 이번에는 국민당정권이 국외로 쫓겨가지 않으면 안 될 사태가 도래할 수도 있는 상황이기도 했다. 그렇게 되면 중화민국은 중국의 한 시기 斷代史로 역사의 저편으로 사라질 것이 명약관화하므로, 국민당의 처지는 말 그대로 가히 절체절명의 위기상황, 풍전등화 그 자체였다.

그런데 결과는 국민당군이 당시 대만의 800만 민중들뿐만 아니라 중화민국의 정치적 명운이 결정될 기로에 선 긴박한 고비사위에서 금문도를 지켜냈다. 중공군은 왜 금문도 점령에 실패했을까? 국민당군의 승전요인은 무엇이었는가? 그리고 쌍방 승패의 의미와 그 역사적 파장은 어떠했는가?

본고는 이 같은 문제제기에 대한 해답을 도출해내기 위한 시도이다. 그것은 또한 그 동안 대만해협 양안간의 戰役을 한국전쟁 발발과 연계시킨 국제관계 내지 국제적 시각에 초점을 맞춰온 대만학계의 연구 편향에 대해 주의를 환기시키고, 금문전투 자체의 전략적, 역사적 의의를 도출해보려는, 소화되지 못한 의미의 되새김질이기도 하다.

Ⅰ. 배경 : 국․공내전의 끝자락

제2차 세계대전 종결 후, 중국의 중원대륙에서는 국민당과 중공 양대 정치세력 사이에 진행돼온 정치협상이 지지부진해진 가운데 양당간의 투쟁이 새로이 불붙었다. 이른바 제2차 국․공투쟁이었다. 이념적으로 상극적인 두 정치세력이었기에 서로가 배타적인 생존공간 확보를 위한 물러설 수 없는 한판 승부가 재연된 것이다.

그런데 국․공투쟁의 전세는 1948년 중반부터 역전되기 시작해 중공에 유리한 국면이 전개되었다. 1948년 여름이후 계속된 遼瀋, 徐蚌, 平津 등 3대 戰役에서 연속적으로 패한 이래 국민당은 四分五裂되어 전 전장에서 밀리기 시작했다. 1949년 4월 21일, 毛澤東은 蔣介石과 타협하라는 스탈린(Iosif Vissarionovich Stalin)의 만류와 종용에도 아랑곳하지 않고 인민해방군 전군에 국민당군에 대한 총 공격명령을 내렸다.

중공군의 진군가가 사방 도처로 울려 퍼지는 가운데 인민해방군 5개 야전군 중 제2․제3야전군은 이미 毛澤東의 명령보다 이른 20일 밤 子時를 기해 일제히 長江(陽子江) 도강을 개시했다. 장강 이남의 국민당군을 추격, 섬멸하기 위해서였다. 장강 이남 중 東南지역의 평정임무는 陳毅가 이끄는 제3야전군에게 맡겨진 상태였다. 그 이유는 제3야전군의 주축을 이루는 ‘新4軍’―제2차 국․공합작의 결과 대일 항전수행을 위해 국민당군에 편제된 중공군의 하나로서 정식 명칭은 ‘국민혁명군 육군新編 제4군’―이 과거 중공 홍군 ‘강남유격대’ 시절 華中, 華南, 華東지역에서 오랫동안 실전경험을 쌓은 바 있는데, 이 같은 전력을 주목한 중공 중앙이 제3야전군이 해전과 상륙작전에 강할 것이라고 판단했기 때문이다.

한편 劉伯承이 지휘하는 제2야전군은 제3야전군과 합류해 徐蚌會戰을 치른 후 동남지역 공략임무를 띤 제3야전군을 지원하는 차원에서 湖北을 거쳐 江西省으로 진격해 들어가면서 국민당군을 대포위하게 된다.

그 과정에서 파죽지세의 중공군 공세에 4월 하순 長江 중․하류 지역의 주요 거점도시인 漢口와 上海가 잇따라 함락됐다. 중화민국의 수도 南京은 일찌감치 함락돼 정부기구는 광동성의 廣州로 철수한 상태였다.

그 후 5월 23일, 毛澤東은 또 다시 제3야전군 부사령관 粟裕에게 향후 6, 7월 두 달 안으로 福州, 泉州, 漳州와 그 밖의 요지 점령을 완료하고 廈門島 점령을 준비하라는 명령을 내렸다. 당시 제3야전군은 예하에 4개 ‘兵團’ 도합 16개 군단에다 後勤部, 特種兵縱隊, 군사정치간부학교 등을 합해 총 58만여 명의 병력을 거느리고 있었다.

중국인민해방군의 전면공세에 부닥친 국민당군의 총수 蔣介石의 대응전략은 지구전이었다. 중공군의 장강 도하 직전인 1949년 4월 중순에 수립된 국민당군의 작전계획은 구체적으로 廣東省의 廣州와 四川省의 重慶을 전략거점으로 삼아 浙江, 江西를 잇는 방어선 이남을 제2차 저항선으로 설정하고, 그 연해지역에는 각 해구―주요 항구로는 沙埕港, 三都澳, 福州, 廈門 등―마다 교두보를 구축한다는 것이었다. 이 지역에서 전력을 증강하고 후방을 견고히 한 후에 공세로 전환한다는 계획이었다.

또 동년 8월 이전에 계획된 대만방어계획은 長山島, 嵊泗列島, 舟山群島 등의 도서지역과 그 대안의 절강, 복건, 광동성에 위치한 溫州, 福州, 廈門, 汕頭 등지를 연결해 반달형의 대만방어 전초기지로 삼는다는 복안이었다.

이에 근거해 국민당은 우선 상해, 杭州灣을 초승달형으로 막고 있는 舟山群島와 福州, 廈門 인근지역에 방벽을 구축하고, 이 방어선 내에서 후방의 전력정비와 보충을 통해 반격을 시도한다는 계획을 세워두고 있었다. 이른바 ‘준비요강’이었다. 이에 따라 江蘇省, 浙江省, 安徽省, 江西省 동부, 福建省의 閩北지역 주둔 국민당군은 閩南과 동남연해의 도서지역으로 후퇴해 부대를 개편하고, 蔣介石의 오른팔 陳誠의 지휘하에 방어체제에 돌입했다.

예컨대 군 수뇌부가 취한 조치로 국민당군 제6병단(사령관 李延年)이 복주지역 방어에, 제8병단(사령관 劉汝明)이 漳州지역에, 재차 후술하게 되겠지만 제22병단(사령관 李良榮)이 泉州, 廈門, 金門지역 방어에 투입됐다. 그리고 해군 제1함대로 하여금 舟山군도를 방어함과 동시에 절강성 연해의 제해권을 장악케 했으며, 제2함대는 澎湖島의 馬公에 주둔하면서 대만해협을 순시케 했다. 또한 공군 제1․제4․제5대대가 定海, 대만을 발진기지―松山, 桃園, 新竹, 臺中, 嘉義, 臺南, 屛東 등―로 중공군에 대한 정찰, 봉쇄 그리고 국민당군을 위한 군수 수송 및 전투지원 임무에 투입됐다.

이렇게 산동의 長山列島에서부터 舟山群島, 福州연근해 도서지역과 漳州, 泉州, 廈門, 金門지역에 이르기까지 각지에 배치된 국민당군의 총 병력 수는 64개 사단 약 30만 명 정도였다.

그런데 동남 연해일대는 1949년 여름과 가을에 접어들면서 중공군의 세력판도 내로 떨어졌다. 지리적 개념으로 이른바 동남연해 지역이란 앞 단락에서 언급된 浙(浙江省), 閩(福建省), 奧(廣東省)와 馬祖島, 平潭島, 金門島, 廈門島, 東門島, 長山列島, 舟山群島, 東山群島, 萬山群島 등의 여러 도서들을 포함하는 지역으로서 중국해안 중 華東 이남의 華南지역을 가리킨다.

그런 가운데 동년 8월 17일, 국민정부는 복건성의 주요전략지로 상정한 복주를 포기했다. 그에 따라 국민당군 제22병단이 廈門島로 퇴각함으로써 중공군에게 무혈 입성하도록 福州, 泉州, 漳州 등지를 내줬다. 하문 방어에 치중하기 위한 전략적 후퇴였다.

중공중앙이 국민당군의 최후 거점인 대만의 ‘해방’이 목전으로 다가와 초읽기에 들어간 상황에서 그 ‘해방’작전의 역사적 임무를 제3야전군에게 맡겼다는 점은 전술한 바 있다. 임무를 부여받은 제3야전군 지휘부는 1949년 7월부터 제7병단의 제23군단, 제8병단의 제26군단, 그리고 제9병단 예하 제20․제27군단에 상륙훈련 실시를 명령했고, 실제 대만공격에는 총 8개 군단을 투입시키겠다는 작전계획을 수립했다.

그러나 제3장에서 자세하게 논급하겠지만, 대만‘해방’의 전초전인 금문상륙작전의 임무는 9월 중순 葉飛가 이끄는 총 병력 10여만 명의 제10병단 소속 제28․제29․제31․제32군단 중 제28․제29․제31군단 3개 군단에 부여됐다.

Ⅱ. 金門島의 전략적 중요성

금문도가 국민당군 수뇌부에게 중요시된 것은 대략 1949년 5월 중공군의 대만‘해방’작전 준비가 북경 중공 수뇌부의 일정표에 오른 직후인 6월부터였다. 따라서 6월 이전에는 금문도엔 국민당군의 방어설비가 전무했다. 이 지역 방어진지의 구축은 하문주둔 국민당군이 만일의 후방 퇴로를 위해 6월부터 ‘金門要塞總臺’ 기구를 발족시키면서 상해로부터 철수한 병력을 접수하고, 각종 포 및 탐조등 등의 장비를 반입함으로써 이루어진 것이다.

금문방어를 위한 국민당군 병력의 금문도 이동이 시작된 것도 6월 25일부터였다. 즉 蔣介石으로부터 절강, 복건 및 대만 등지의 군정 책임권한―직함은 ‘東南軍政長官’으로 그 기구인 ‘東南軍政長官公署’는 臺北에 설치―을 부여받은 당시 대만성 주석 겸 경무 총사령관 陳誠이 제22병단 사령관 李良榮에게 하문에서 당지로 이동하도록 지시한 이후부터였다.

그 후 약 4개월이 지난 10월을 전후해서 금문은 화급을 요하는 방어지로 떠올랐다. 중공군의 선봉이 이미 하문의 코앞까지 당도해 있는 상태에서 지형적으로 비교적 덜 험준한 廈門島는 방어에 불리한 지역이었고, 따라서 그 동쪽 배후에 위치한 금문지역이 후방 방어거점이 되어야 했기 때문이다.

이른바 ‘금문’지역이란 大金門島, 小金門島 및 여타 50여 개의 작은 섬을 포함하는 총칭으로서 총면적 150. 255㎡에, 인구도 당시는 대략 5만 남짓한 작은 지역에 불과했다.

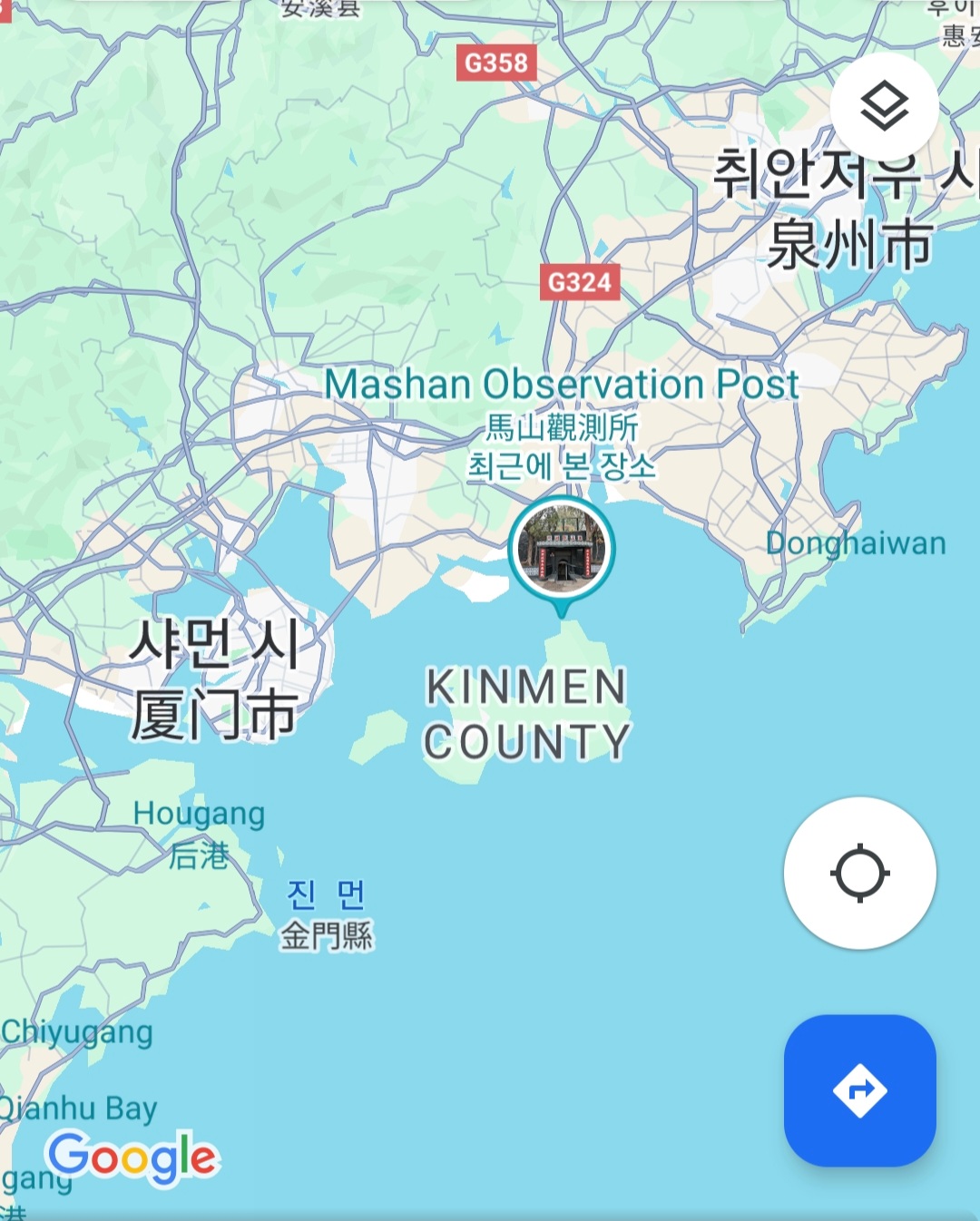

【지도1】에 나타나 있듯이, 이 섬은 福建省 동남방 해상에 위치해 있으면서 서쪽으로 하문, 북쪽으로 대륙에 면해 있다. 서쪽의 廈門島와는 청명한 날이면 육안으로도 바라다 보이는 지척에서 서로 마주하고 있는데, 금․하문 두 곳의 거리는 불과 5.4해리(9. 99㎞)도 채 되지 않는다.

북쪽의 중국대륙과는 약 10㎞ 정도 밖에 떨어져 있지 않지만, 대만 북부 淡水港으로부터는 하문과 금문간 거리 약 5.4해리의 40배에 달하는 약 200해리 이상이다. 대만 본토 중부 지역과의 직선 거리는 160해리, 즉 대략 300㎞ 정도가 된다.

이러한 지리적 위치로 인해 금문은 그 때까지 역사적으로 明朝유신 鄭成功(1624-1662)이 反淸기지로 삼은 한 시기를 제외하고는 중앙정권으로부터 전혀 중요시된 바 없는 편벽진 변방에 불과했다.

그러나 모든 지역은 발생된 사태의 상황추이에 따라 전략 혹은 전술적으로 중요한 요충지역으로 전변될 수 있고, 그 가능성을 배제할 수 없다. 역사적으로 금문도가 17세기 중반 한 때 鄭成功의 反淸 군사기지, 네덜란드 점령하의 대만수복 기지로서의 전략적 요충지가 된 바 있었듯이, 현대에 들어와서도 금문도는 중국인민해방군이 대만을 공략목표로 정한 시점부터 국민당의 운명이 걸린 사활적 요충지가 됐다.

중공이 전면공세를 가해 국민당군을 추격함으로써 전 전선에서 밀리게 된 국민당이 최종적으로 군사 근거지를 대만으로 옮겨 이곳을 최후 집결지로 삼았는데, 그 길목 초입에 금문도가 위치해 있기 때문이다.

금문도의 전략적 중요성을 구체적으로 언급하기에 앞서 먼저 지리적 위치에서 파생되는 점으로서, 당시 금문과 하문 및 대만해협이 점하고 있는 전략적 관계의 의미를 짚고 넘어갈 필요가 있겠다. 금문과 하문은 지리적 인접성으로 인해 상호 불가분의 관계에 있어왔는데, 蔣介石은 이 두 섬을 “대만의 울타리”로 봤다. 그런 시각에서 동남지역 전역이 적의 위협 앞에 놓이게 됨으로써 국민당의 사활에 직결된 운명지가 된 이 지역의 전략적 중요성을 두고 그는 이렇게 언급한 바 있다.

“현재 국면의 어려움과 위태로움은 이미 극에 달했다. (따라서) 금문, 하문지역은 중요하기 이를 데 없다. 동남지역의 군사적 성패는 이 지역에 달려 있을 뿐만 아니라, 공산군을 토벌하는 전체 국면의 안위에도 영향을 미칠 것이다.”(今日局勢艱危已極, 金廈地區萬分重要, 不僅關係東南軍事之成敗, 且影響剿匪全局之安危).

그런데 같은 대만방어의 울타리 중 하문이 중공군 수중에 들어가 오히려 공격의 징검다리가 되어버린 상황은 금문도의 전략적 가치를 배가시켰다. 중공군이 만약 대만본토와 澎湖島를 공략하려면 우선 먼저 대만과 최단 거리에 위치한 하문항에 병력을 집결시켜야 했다.

물론 중공은 하문항을 장악하고 있다지만 이번에는 대․소 50여 개로 구성된 금문도가 불과 5.4해리, 즉 9.99㎞ 남짓 밖에 떨어져 있지 않은 위치에서 병풍처럼 하문항의 출입을 가로막고 있었다. 긴박한 수세에 놓여 있던 당시 국민당군의 입장에서 금문도는 천혜의 자연방어선인 대만해협에 先在한 전진 방어선이었던 셈이다. 그것은 기본적으로 국민당군이 금문도를 점령하고 있었기 때문에 파생된 문제였다.

환언하면, 중공군이 금문도를 점령, 통제하게 될 경우 이 섬이 지닌 전략적 가치는 소멸케 되는 것이다. 그 때문에 국민당군의 수중에 놓여 있던 금문도는 전방에서 대만에 대한 공격진로를 가로막고 있는 형국으로서, 턱 밑의 비수에 비유될 수 있다.

그러한 맥락에서 금문의 붕괴는 곧 대만방어의 종심 축의 붕괴를 뜻한다. 이곳이 뚫리면 바로 대만본토까지는 하루에 도달이 가능해지기 때문이다. 한마디로 금문은 臺灣, 澎湖島 방어의 전초기지였다는 점이 되풀이 강조돼도 지나칠 게 없다.

오늘날도 대만 軍界에서 대륙, 금문, 대만의 관계를 왕왕 사람 몸의 탯줄(臍帶)로 비유하곤 하는데, 그 이유도 바로 이 같은 배경에서 연유한다.

중공의 최종 목표는 두말할 나위 없이 국민당의 최종 집결지가 된 대만본토의 공략이었지만, 그 전에 먼저 금문도, 주산열도, 장산열도 등의 도서지역이 평정돼야 했다. 이 지역일대가 평시에는 경제적으로 반농, 어로를 중심으로 한 동일 시간대의 생활 경제권에 속해 있을 뿐만 아니라 군사적으로도 같은 섹터에 속해 있으면서 국민당군의 최전방 방어선이자 동시에 동남연해지역을 봉쇄, 혹은 대륙연안 각성에 대한 유격 침투작전의 배후 근거지였기 때문이다.

요컨대 중공이 대만을 점령하려면 상술한 여러 군도들을 평정해 둘 필요가 있는데, 그러려면 또 거리상 그 길목에 있는 금문도가 첫 번째 공격 대상이 될 수밖에 없었던 것이다.

따라서 10월 17일 하문 마저 내주게 된 국민당으로서는 어떤 대가를 치르더라도 반드시 금문도를 사수해야 했다. 종래 대륙연안에 대한 봉쇄 및 방벽역할을 해왔을 뿐만 아니라 유격작전의 전진 거점이 되어 온 금문도가 이제는 전진거점기능보다 대만방어의 종심축으로서의 최전선 방어거점 기능이 더 증대됐기 때문이다. 또 금문도를 점유하고 있음으로써 대만본토의 방어준비에 소요될 시간을 늘릴 수 있다는 이유에서다.

그렇다고 해서 대륙의 연해지역으로 침투해 들어갈 수 있는 교두보 기능이 완전히 소멸된 것은 아니었다. 반대로 중공이 이 섬들을 수중에 넣을 경우, 그 다음 단계의 대만 및 澎湖島에 대한 공격은 일사천리가 되기 십상이다.

종합하면, 금문지역은 중공이든 국민당이든, 대만의 ‘해방’과 ‘방어’에 반드시 해결해야 할 통과 요로, 혹은 최후까지 사수해야 할 거점지였다. 그런 점에서 8월말부터 9월 중순 동안 이미 복건성 연안과 여러 섬들, 예컨대 莆田, 惠安, 泉州, 靑陽, 大․小練島, 平潭島, 南日島, 湄州島 등지를 장악한 중공 제3야전군 휘하 제10병단 현지 지휘부는 상부로부터 1949년 9월 19일 금문공격 임무를 하달 받자 즉시 병력 이동 및 그 배치에 들어갔다.

그리하여 9월 20일부터 10월 22일까지 약 달포에 걸쳐 제28․제29군단 예하 사단들이【지도2】에서 볼 수 있는 것처럼 하문시를 기점으로 해서 시계바늘 회전방향으로 대륙 연안의 前埔, 澳頭, 後頭, 蓮河, 金井, 塔頭, 圍頭 등지로 금문을 둘러싼 병풍 대열로 집결했다.

그 과정에서 금문을 단계적으로 공격하기 위해 중공군은 우선 10월 9일에서 11일 사이 금문도의 대륙 방면 대안에 위치한 大․小嶝島를 공격해 국민당군 3개 연대를 섬멸한 후 두 섬을 점령했다. 또한 10월 15일, 小嶝島 우측의 角嶼島 마저 수중에 넣었다.

그리고 연이어 중공군은 주민소개, 진지구축과 함께 도해용 선박 마련을 포함한 공격준비에 착수했다. 포병은 그 이전 8월부터 이미 대금문도를 겨냥한 사정거리 내에 배치됐고, 실제 9월 16일부터는 금문도에 사격을 개시했다. 물론 국민당군도 이에 응수해 포 사격을 가했다.

그런 와중에서 10월부터는 중공군의 미그기가 금문 상공에 날아들기 시작했다. 10월 15일에는 국민정부의 전략적 방어선의 좌우 두 축 가운데 하나인 광동성의 광주 마저 함락됐고, 중화민국의 정부기구는 다시금 사천성의 重慶으로 옮겼다. 대만, 금문도 민중들의 민심은 흉흉했고, 사회는 극도의 혼란에 휩싸였다.

당시 이러한 상황은 국민당군에 일대 공전의 위기로 인식, 판단됐다. 절체절명의 이 같은 긴급상황에 직면했던 蔣介石의 비장한 심경은 중공의 금문도공격이 있기 직전인 10월 20일 경 福建省전선 총지휘관 湯恩伯―福州綏靖公署代理主任에게 지시한 다음과 같은 전문에 잘 나타나 있다.

“또 다시 금문 마저 내줄 순 없다. 귀관은 필히 현지에서 전투를 감독, 독려하고 맡은 바 책무를 다하라. 그냥 사의를 표명하고 쉽게 물러나선 안 된다.”(金門萬不能再失, 吾弟必須就地督戰, 負責盡職, 不能請辭易將也).

그러나 한편으로 蔣介石은 이 보다 더 이른 9월 중순(13일)에 이미 중공군이 계속해서 금문공격을 감행한다면 틀림없이 매월 만조시기―즉 음력 10일에서 20일 사이가 될 것이며, 그럴 경우 그 다음달 만조시 공격이 있을 것으로 예견한 바 있다.

이 같은 배경에서 蔣介石은 광동지구의 潮州, 汕頭 지역방어를 포기하는 대신 금문 등의 동남연해지역 섬들에 대한 수비강화를 위해 廣州軍區 소속 汕頭주둔 제12병단(사령관 胡璉)의 병력일부를 금문방어에 투입한다는 방침을 정했다. 蔣介石은 陳誠에게 이에 관한 방어조치를 취하도록 지시하는 한편 자신이 직접 금문도와 주변 대소 섬들을 순시하면서 각종 방어준비를 독려하기도 했다.

蔣介石으로부터 중책을 부여받은 陳誠의 지시하에 대만방어를 위해 潮州, 汕頭로 집결, 주둔해온 제12병단 예하 제18군단(군단장 高魁元)의 제11․제43사단과 제118사단 총 1만여 병력이 10월 10일 금문으로 급파 배치됐고, 제19군단(군단장 劉雲潮)과 제67군단은 주산지역으로 이동됐다.

그러나 10월 15일과 17일 각기 廣州와 하문이 잇달아 중공군의 수중에 떨어지자 위급해진 금문을 방어하기 위해 陳誠은 하루 뒤인 10월 18일, 그 시각 주산열도로 이동 중이었던 제12병단 사령부와 제19군단의 제14․제18사단 2개 사단에게 항로를 바꿔 금문으로 향하도록 명령했다―제19군단의 금문이동 부분은 전투 발발 후 국민당군의 증원 대목에 가서 재차 언급될 것이다.

그리고 행정적인 측면에서 10월 23일 福建省정부를 금문으로 이전시키고, 제22병단 사령관 李良榮을 복건성 정부주석으로 임명한 후 금문지구 내의 군 지휘를 통괄케 했다. 요컨대 중공군의 최초 공격개시일인 10월 24일 저녁 전까지 大․小금문도에 상륙해 방어에 투입된 국민당군 병력은 각기 편제가 다른 4개 군단들로 합성, 편조된 4만여 명이었다.

Ⅲ. 전투의 발발 및 경과

중공군의 도해에서부터 상륙에 이르기까지의 과정과 국민당군의 방어를 포함한 쌍방의 교전경과를 간추려보면 대략 다음과 같았다. 이하에서는 국민당군의 방어준비, 중공의 공격, 전투개시에 따른 쌍방의 전투지도 순으로 논급하기로 하겠다.

먼저 당시 동남지역의 국민당군의 방어에 관한 큰 그림을 그려보면, 금문전투 발발 전 국민당군은 서남 내륙지역을 제외하고 대만을 중심으로 한 諸군도에 총 10여 개 군단이 산재해 있었다.

그 가운데 금문도의 경우, 원래 제80군단 예하 제201사단의 제601․제602연대 2개 연대가 수비하고 있었다. 그 상태에서 10월 17일 하문을 내주고 금문으로 들어간 제22병단 사령관 李良榮이 제201사단의 지휘권을 접수해 예하의 제5군단(제166․제200사단), 제25군단(제40사단의 제118․제119․제120연대와 제45사단)과 함께 휘하에 두고 이 지역방어 책임을 맡게 됐다. 여기에다 10월 중순에 이동해온 제12병단 제18군단 3개 사단(제11․제43․제118사단)이 주둔해 있었다―이 점은 제2장에서 논급한 바 있다.

李良榮은 대안의 중공군이 목하 민간선박을 징발하고 있다는 정보에 근거해 그들이 10월 25일 혹은 26일에 공격해올 것이라고 예상했다. 그리고 연대장급 이상 지휘관회의를 소집한 자리에서 적이 제28군단 사령부가 있는 蓮河, 大嶝島에서 기항해 壟口, 古寧頭 선으로 상륙할 것이라고 내다보고, 그에 대한 가상 방어훈련을 실시하기로 결정했다. 또한 금문 서쪽에서 적을 섬멸하고 동쪽을 안전하게 지킨다는 작전계획까지 세워두었다.

국민당군이 행할 그 다음 단계의 조치는 즉각 방어준비에 박차를 가하는 것이었다. 그런 후 기동부대와 전차를 운용한 상륙저지 작전을 예행 연습했다. 먼저 10월 24일 현재 시점의 방어배치를 보면,【지도2】에 나타나 있듯이 大금문도를 동서남북 종횡으로 4등분하여 제25군단의 3개 사단이 섬의 서반부를, 제18군단의 3개 사단이 섬의 동반부를 수비했다.

소금문도 방면으로는 제5군단 제200사단(약 1,900명)과 하문에서 철수한 제166사단(약 1,100명)이 수비진을 치고 있는 상태였다. 제5군단은 명색이 군단이라지만 이처럼 겨우 3,000여명, 즉 1개 연대 정도 밖에 도지 않는 병력으로 소금문도를 수비하고 있었기 때문에 李良榮은 수비강화를 위해 얼마 후 증파된 제18군단 제11사단 중의 1개 연대(제33연대)를 제5군단에 배속시켰다.

그리고 금문지역 방어의 총지휘부인 국민정부 綏靖公署는 제22병단 사령부, 제25군단 사령부와 함께 금문시에 위치해 있었다. 제12병단 사령부와 제18군단 사령부는 섬의 북동쪽 고지대 北太武山 후미의 料羅灣에 주둔해 있었다. 제22병단 지휘부는 주력군 4개 사단을 섬의 북동쪽에서부터 시계바늘 회전방향으로 포진시켰다. 즉 제45사단이 북동쪽의 官沃―瓊林선을, 그리고 제11사단의 제31․제32연대가 동남쪽 지역의 방어를 맡고 있었다. 또 제40사단의 제118․제119․제120연대 등, 3개 연대가 서남지역에, 제201사단의 제601연대가 서북지역의 瓊林―古寧頭선에 배치됐다.

그 가운데 실제 중공군이 상륙하지 않은 제25군단 제45사단의 북동쪽 지역은 방어배치에 관한 구체적인 설명이 생략돼도 무방하다고 판단되지만, 중공군의 주 상륙지역이었던 북안의 서반부 지역은 좀더 세분해서 배치 상황을 살펴볼 필요가 있겠다.

국민당군 지휘부는 서반부를 양분해서 먼저 제201사단의 제602연대를 우안 우측의 瓊林, 后沙에서 좌측으로 觀音亭山―東保, 下保에 이르는 해안선에 포진시켰다. 좌안은 제201사단의 제601연대로 하여금 우측 安岐이북의 小溪口에서 좌측 林厝, 古寧頭, 南山에 이르는 해안선을 방어하도록 했다.

이처럼 2개 연대병력을 선방어개념의 횡대로 배치한 까닭은 제201사단의 약점 때문이었다. 즉 동 사단은 대만에서 청년들로 구성돼 막 훈련을 마친 후 갓 배치된 부대로서, 무기장비도 변변치 않았던데다―중대 단위에서 자동소총 6정, 대대단위에서 중기관총 4정, 연대단위에서는 박격포 4문이 고작이었다―방어지역에 견고한 진지가 구축되어 있지 않아 병력을 한곳에 집중시켜 버리면 적군의 습격에 방어선이 쉬이 뚫릴 허점이 있었다.

사실상 모든 곳에 방어벽을 설치할 수 없을 정도로 방어지역이 광범위했던 이 지역의 방어시설이라곤 단지 흙으로 쌓아올린 400여 개의 보루에다 진전에 철조망과 지뢰가 설치, 매설되어 있었을 뿐이다.

이 같은 허점을 보완하기 위해 국민당군 지휘부는 전방방어선에다 중점지역의 종심방어를 가미했는데, 觀音亭山, 雙乳山, 132고지 등 관내 고지에 사단포병(대포 8문)을 배치하고, 별도로 제18군단의 제118사단과 전차 1개 대대(제2중대는 빠졌음)를 기동타격대로 운용함과 동시에 제118사단 예하의 각1개 연대에 2개 전차 소대씩을 배속해 동편의 沙美, 瓊林, 頂堡 일대를 장악케 했다. 요컨대 진지전에다 기동전을 가미한 전술을 구사하겠다는 의도였다.

또 공병을 동원해 각 해안의 요로에 방어진지를 구축했을 뿐만 아니라 25일 전까지 금문의 동․서․북쪽 삼면과 소금문도의 서․북쪽 해상 및 해안에 각종 어뢰 800여 발을 장치해 놓았다. 그리고 전술한 해군 제2함대에게 복건성 연안의 각 항구들을 봉쇄케 한 상태였고, 대만과 澎湖島에 기지를 둔 국민당군 공군에게도 대륙연안 지역을 정찰하면서 육․해군을 위한 협동 작전지원 태세를 갖추도록 조치했다. 당시 공군 3개 대대 중 제1비행대대의 경우 B-25폭격기 25대, FB-26전투요격기 50대를 보유하고 있었다.

총괄하면, 전투발발 전 금문도에는 제22병단 소속 제5군단과 독립 제201사단, 제25군단, 그리고 10월 중순에 급파된 제12병단 제18군단 소속 3개 사단을 합한 3개 군단 3만여 명에다 10월 24일 밤부터 상륙, 증원돼온 제19군단의 2개 사단 약1만 명을 더한 총 4만여 명의 국민당군이 주둔해 있었다.

그 후, 제12병단과 제22병단이 혼재된 병력에 대한 지휘혼란을 방지하기 위해 10월 26월부터 금문도 내의 모든 통일적인 군사지휘권은 李良榮으로부터 胡璉에게 넘겨주게 했다. 전군 지휘 계통을 서열화하면 蔣介石→陳誠→湯恩伯→胡璉, 李良榮→각 군단장 순이 됐다.

이처럼 국민당군의 전력은 병력 수로만 본다면 결코 중공군에 뒤지지 않는 듯이 보인다. 그러나 선행 연구에 따르면, 금문도 내 국민당군은 실제 부실한 장비, 소속이 다른 부대들끼리 급조된 건제, 그리고 실전 경험부족이라는 측면에서 중공을 능가할 전투력은 아니었다. 중공군보다 우위를 확보하고 있었던 것은 해군과 공군뿐이었다.

어쨌든 국민당군은 모든 병력배치가 끝난 뒤 적의 소규모 상륙에 대한 저지에서부터 대규모 상륙에 대비한 각종 보․포병 합동훈련을 실시했다. 그리고 최종적으로 사단, 군단 규모의 우군 합동훈련을 거쳐 방어에서 반격으로 전환시킬 계획을 짜놓은 상태였고, 국민당군 지휘부는 훈련과 방어준비를 중공군 공격이 있기 일곱 시간 전에 끝냈다.

한편, 1949년 10월 24일 밤 20:00시경 북쪽 대안의 大․小嶝島에서는 야간을 틈타 중공군이 일제히 금문공격을 위한 도해를 개시했다. 10월 18일부로 금문이동을 명령받은 국민당군 제12병단 제19군단의 2개 사단병력 약 1만 명이 금문도 남동쪽의 料羅灣으로 상륙을 시작해 겨우 1/2정도가 상륙하고 나머지 병력이 계속 상륙하고 있던 바로 그 시점이었다. 평소 중공군의 맹렬했던 포 사격도 10월 24일 오후부터는 정지된 상태였다.

그 이전 제10병단 지휘부는 원래 10월 중순 하문 점령 후 적이 금문도에 증원되어 오기 전에 금문공격을 개시하는 게 좋을 것으로 판단하고, 제28․제29군단의 각각 일부 연대를 차출해 총 7개 연대 약 2만의 병력으로 대금문도를, 그리고 제31군단으로 소금문도를 공격하기로 계획한 바 있다.

구체적으로는 제1제대(제28군단 제82사단 예하 제244연대, 제84사단 예하 제251연대와 제29군단 제85사단의 제253연대―제82사단이 총 지휘)와 제2제대(제28군단 제82사단의 제245연대, 제246연대와 그리고 제29군단 제86사단 제256연대, 제87사단의 제259연대) 2개 공격진으로 나눠 도해시키려는 것이었다. 그리고 제28군단의 지휘하에 10월 20일에 이 작전을 행동에 옮기기로 돼 있었다.

그런데 사전에 계획된 이 공격은 수송수단의 미확충으로 뒤로 미루어졌다. 또 원래의 계획이 취소됨에 따라 돌연 공격규모도 축소됐는데, 그것은 기본적으로 제10병단 사령관 葉飛의 상황오판에서 기인했다.

예컨대 도해개시 직전인 10월 24일 정오에 개최된 중공군 현지 지휘관회의에서 葉飛는 그 전날 정보원이 입수한 적의 전보, 즉 潮州, 汕頭를 떠나면서 자신의 부대를 대만으로 철수했으면 좋겠다는 의사를 전한 국민당군 제12병단 사령관 胡璉의 전보내용을 액면 그대로 믿고 제12병단의 이동목적이 대만으로 철수하는 것으로 오인했다.

하지만 그것은 葉飛가 胡璉의 요청에 대한 蔣介石의 답신은 보지 못한 채 내린 성급한 결론이었을 뿐이다. 그 전보는 蔣介石에게 대만 귀환의사를 밝힌 것이었을 뿐, 그 시각은 이미 蔣介石이 대만으로의 철수를 승인하지 않고 금문방어를 위해 금문으로 들어가라는 명령을 내린 뒤였으며, 사실상 胡璉軍은 이미 증원임무를 띠고 금문으로 들어가고 있는 중이었다.

그러나 蔣介石의 회신을 입수하지 못한 葉飛로서는 이를 절호의 기회로 여긴 나머지 7개 연대를 투입하기로 상정했던 원 계획과 달리 서둘러 1차로 제1제대 3개 연대병력만 우선 투입하기로 하고 작전을 개시한 것이다. 제31군단의 소등도 공격도 취소됐다.

물론 선박부족도 결정을 앞당긴 한 요인이었다. 도해에 동원된 제1제대의 병력 수는 병력수송용 선박운항을 맡기기 위해 징발돼온 민간인 노무자 350명을 포함해 총 9,086명이었다.

상륙작전의 총괄 지휘권은 제28군단의 부군단장 蕭鋒과 정치부 주임 李曼村에게 주어졌다. 350여 척에 분승한 제1제대 3개 연대는 각기 蓮河와 전방의 大嶝島, 沃頭東北港에서 금문을 향해 출발했다. 항로는 大․小嶝島 및 澳頭 사이였으며, 3일 안에 임무를 완수하겠다는 각오였다. 제2제대 병력 1만 1,000여명은 제1제대를 실은 배가 돌아올 때까지 대기하기로 되어 있었다.

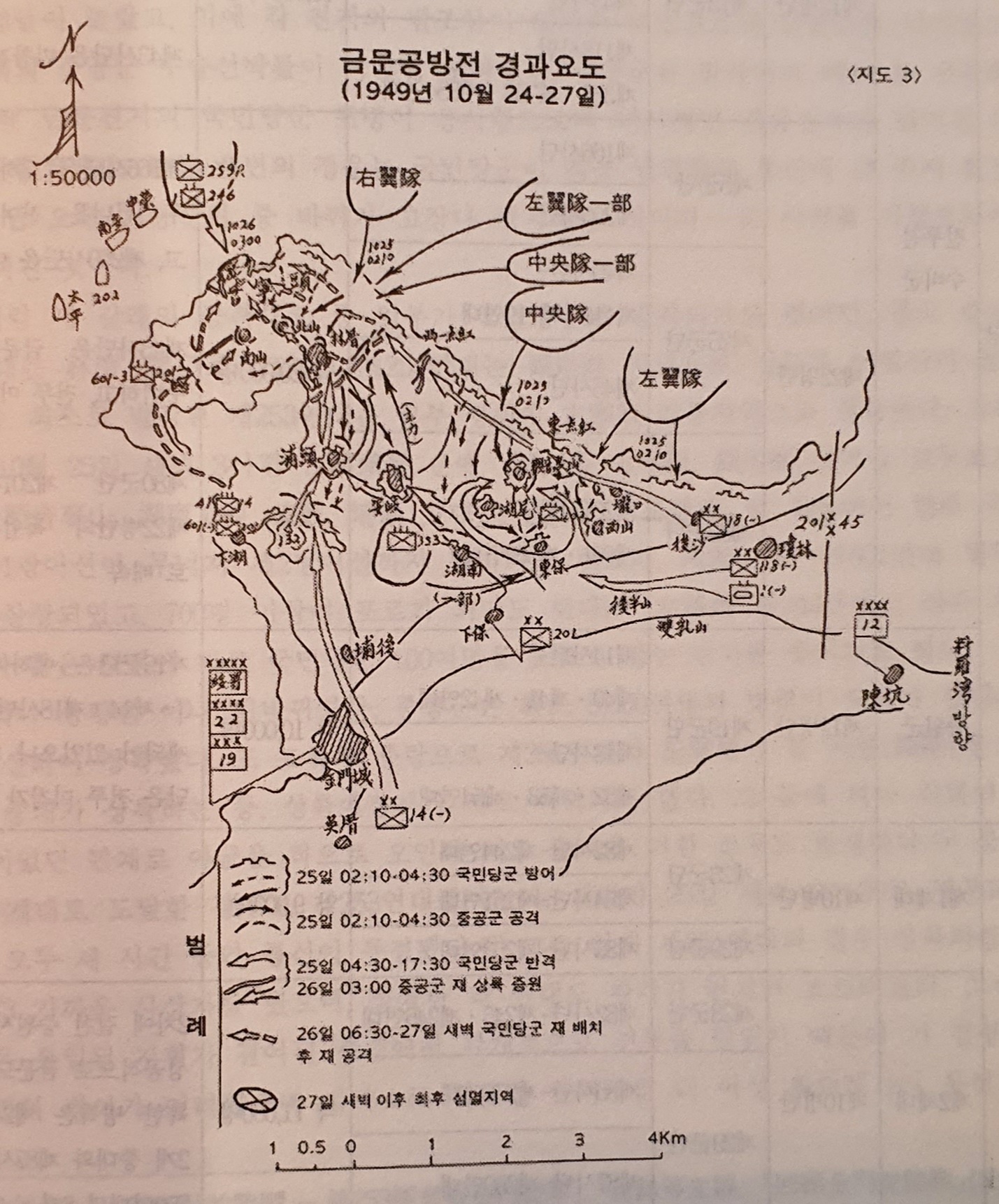

이들 선발대 3개 연대는 출발시엔 밀물과 동북풍의 영향을 받아 도항이 순조로워 약 4시간 반이 경과된 다음날 새벽 01:30분 경에 금문도 해상 500m까지 접근한 후 대체로 02:00경부터 각기 금문도에서 저지대이자 허리격인 북서쪽의 세 갈래로 상륙을 시도했다. 【지도3】에서와 같이 左路로 제244연대가 瓊林과 蘭厝 사이로, 中路는 제251연대가 2차에 걸쳐 서북쪽의 安岐이북과 林厝 사이와 觀音亭山과 湖尾鄕 사이로, 그리고 右路로는 맨 먼저 도착한 주력인 제253연대가 서북쪽 古寧頭 및 그 이동지역으로 진입을 시도했다.

중공군이 북안의 이 지역들 외에 섬의 여타 서안, 남안 혹은 동안으로 상륙을 시도하지 않은 까닭은 험난한 지형사정과 섬 근해를 초계하고 있는 국민당군 해군 때문이었다. 원래 대금문도는 동쪽이 고산지형에다 깎아지른 절벽이고, 서반부는 상대적으로 평탄하며 그 북안은 개펄이다. 따라서 금문도에서 지형상 상륙 가능한 곳은 북안의 개펄지대, 즉 瓊林에서 古寧頭에 이르는 지역 밖에 없었다. 이 지역 서반부를 방어하고 있었던 제201사단 2개 연대 병력은 약 5,000명 정도였다.

그런데 국․공 쌍방의 개전은 상륙중의 중공군이 우연하게 발각됨으로써 시작됐다. 중공군을 최초로 발견한 국민당군은 安岐이북 서쪽방향의 古寧頭반도를 지키고 있었던 제201사단 제601연대였다. 또 곧 바로 이어서 03:00시경에는 觀音亭山 북쪽의 해변에서도 상륙준비중이던 중공군이 순찰중인 국민당군에 발각됐다.

전자의 경우, 제601연대 제2대대 예하의 한 소대장(卞立乾)이 01:30분 경 초소순찰 중 실수로 건드린 진지의 지뢰가 폭발되자 해안의 부대들이 놀랐고, 이에 각 요새의 탐조등이 일제히 켜짐으로써 금문으로 다가오고 있는 10여 척의 중공군 수송선박들이 시야에 포착됐다.

중공군은 발각되자 바로 포 사격을 가했고, 이에 금문진지의 국민당군 포병이 응사함으로써 역사적인 금문전투가 시작됐던 것이다. 후자인 觀音亭山 북쪽 해변의 경우는 국민당군이 적을 발견함과 동시에 그 즉시 현장의 탱크―전날 오후 훈련중 바퀴가 고장나 방치해둔 것이다―로 사격을 가함으로써 전투가 시작된 것이다.

이처럼 세 갈래의 공격대오 중 일부가 국민당군에 발각되기도 했지만, 결국 중공군 제244연대는 林厝, 壟口로, 그리고 제251연대는 湖尾鄕 지역으로 상륙해 어렵사리 돌파구를 열었다. 최초로 발각된 제253연대는 일부 병력이 古寧頭 이동지역으로 상륙했다. 그들은 10월 25일 새벽 3시경 古寧頭를 손에 넣은 후 古寧頭, 湖尾鄕 지역을 교두보로 각기 西山, 觀音亭山, 湖南고지, 安岐, 埔頭 일대로 진격을 시도했다.

이 과정에서 한때 국민당군 제1방어선이 무너지고 제2방어선까지 밀리기도 했으며, 국민당군 제201사단 제601연대 병력 대부분인 수 백 명이 살상되거나 700명 이상이 포로가 되기도 했다. 左路의 제244연대도 상륙 후 얼마 지나지 않은 시점에 바로 국민당군 100여명을 포로로 잡는 전과를 올리기도 했다.

그러나 중공군은 최초 9,000여명의 병력이 도해해 왔다지만 각기 분산되어 상륙했다. 또 조류와 풍랑으로 제251연대가 도달해야 할 지점―湖尾에 타 연대 소속 중대가 상륙하는 등, 상륙예정지가 서로 바뀌는 통에 피아 식별이 곤란한 야간이었던 관계로 아군을 적으로 오인해 서로 총격을 가한 경우도 발생했다. 상륙 예정지에 제대로 도달한 경우는 제253연대뿐이었다.

게다가 25일 새벽 02:30분 경부터는 3개 연대 모두 세 시간 동안 통신이 두절됐다. 그로 인해 제251연대의 경우 상륙과정에서 이미 1/3 가까운 사상자를 냈으며, 상륙한 각 연대도 제각각 건제가 흐트러졌다. 그럼으로써 그들은 통일된 지휘가 결여된 상태에서 각개적으로 전투를 벌였기 때문에 기 점령한 교두보진지의 방어가 어려웠으며 가까스로 확보한 돌파구를 더 이상 확대해가지 못했다.

그런데다 중공군은 얼마 지나지 않은 04:30분 경부터 시작된 국민당군의 전면적인 반격에 부딪혔다. 그리고 아침 08:00시경부터 출동된 해․공군의 지원공격에도 노출됐으며,【지도3】이 예시한대로 또 다시 26일 06:30분 경부터 제2차 반격을 받아 그 날 황혼무렵부터는 古寧頭일대로 몰리면서 국민당군에 완전히 포위 당했다. 중공군이 포위된 이유는 두 가지였다.

첫째, 선발대를 실어 나른 배들이 강풍과 높은 파도로 인해 古寧頭 지역해상으로 쏠렸던 점이 일차적인 원인이었다. 도항에 도움이 됐던 동북풍과 밀물은 금문에 가까워지자 오히려 각 선단이 통제가 불가능할 정도로 강풍이 돼 대오를 흩트리게 했었고, 선단 상호간의 통신불량도 겹쳐 대부분이 금문 서북쪽의 古寧頭일대로 몰리게 만든 결과를 초래했던 것이다.

둘째로는 그 나머지 배들이 썰물로 죄다 壟口, 古寧頭사이의 해상에 좌초되는 통에 회항이 불가능한 상황에서 이내 국민당군 전투기와 화포세례에 전부 파괴됐던데서도 원인을 찾을 수 있다. 이로 인해 제2제대는 도해를 위한 기항조차 시도해보지 못했기 때문이다.

설상가상으로 그러한 상황에서 증파돼온 국민당군의 증원군은 중공군의 처지를 더욱 악화시켰다. 10월 25일 새벽, 정찰결과 섬의 동반부에는 적이 상륙하지 않은 사실을 알게 된 국민당군 지휘부는 제18군단장 高魁元으로 하여금 원래 沙美에 주둔하고 있던 보병 기동부대 제118사단 제352연대 및 제1탱크 중대를 서반부의 古寧頭지역으로 이동, 전투에 투입시켰다.

증원은 여기서 그치지 않았다. 즉 다른 한편으로 10월 25일 새벽부터 국민당군 제12병단 소속 제19군단 예하 제14․제18사단 등 2개 사단 약 1만 명의 병력이 상륙하는대로 속속 축차적으로 전투에 가세했다. 그럼으로써 고조된 국민당군의 사기는 상대를 심리적으로 압도했으며, 이 여세를 몰아 국민당군은 해․공군의 강력한 화력지원과 2개 탱크 대대의 엄호아래 전면적인 반격에 나서면서 포위망을 좁혀 갔다. 그때까지 연전연패해오던 육군과 달리 국민당군의 해군과 공군은 각기 전력을 온존하고 있던 상태였다.

처음과 달리 중과부적이 된 중공군은 북서쪽의 北山 지역으로 쫓기면서 필사적인 방어전을 치렀다. 그 과정에서 제244․제251․제253연대의 각 생존 부대원들은 25일 저녁 무렵부터 林厝부근에 집결되었지만, 후속부대가 증파되지 않는 한 수중에 넣은 古寧頭반도에서 고립무원이 될 수밖에 없게 됐다.

한편, 제251연대로부터 무전긴급 구원요청을 받은 후방 하문시의 중공군 제10병단 지휘부는 한때 증원여부를 둘러싸고 지휘관들 간에 약간의 논란이 있었으나 결국에는 증원하기로 결정했다. 그리고 긴급히 재차 선박을 징발했다. 그러나 동원된 배는 겨우 발동선 1척과 목선 수 척에 불과했기에 제31군단에게 현재 확보된 선박만으로도 증원군을 보내라는 명령을 내렸다.

결국 2차에 걸쳐 구원에 나선 증원군은 대기중에 있었던 중공군 제2제대 1만 1,000여명 가운데 겨우 4개 중대병력도 채 못됐다. 즉 25일 밤 20:00시경 제1차로 제246연대장(孫云秀)의 인솔하에 발동선과 목선으로 도해를 시도한 제246연대의 2개 중대와 제87사단 제259연대의 2개 중대 가운데 제246연대의 2개 중대는 26일 새벽 03:00시경 무사히 古寧頭 좌안 湖尾鄕 일대로 상륙했으나, 제259연대의 2개 중대는 풍랑으로 겨우 4개 소대만 간신히 상륙하게 됐던 것이다.

연이어 제2차로 또 다시 제87사단 제259연대의 2개 중대가 대대장 대리(梅鶴年)의 인솔로 증원에 나섰으나 그 역시 풍파로 단지 4개 소대만이 26일 새벽 03:00시경 古寧頭 해안으로 상륙했다. 결과적으로 뭍으로 상륙한 4개 중대병력―2개 중대와 8개 소대라고 해봤자 대략 1,000명 좌우에 지나지 않았다.

가까스로 상륙한 증원군은 앞서 상륙한 제1제대의 잔존병력과 합류하는데는 성공했다. 중공의 증원군이 상륙에 성공할 수 있었던 객관적 요인은 국․공 쌍방간의 전투가 25일 저녁부터 그 이튿날 26일 새벽까지 소강상태에 있었기 때문이다.

그러나 이처럼 두 차례에 걸쳐 증원군이 가세되긴 했지만 교전발발 초기에 이미 주력이 무너진 상태여서 육․해․공 합동작전을 전개한 국민당군에 대항하기란 실로 불가항력이었다.

예컨대 중공군은 쌍방의 전투 소강상태를 이용해 소수 병력으로 노획한 국민당군 탱크를 몰고 금문현 소재지로 진입을 시도해보기도 했지만 성공하지 못했다. 혹은 잔존 병력 중의 주력이 한때 서반부의 국민당군 진지를 점령한 후 林厝―埔頭선까지 밀어붙이기도 했지만 26일 저녁 무렵부터 국민당군의 반격에 몰려 이내 포위 당했다.

그럼에도 불구하고 중공군은 금문의 본대 지휘부와의 연락두절, 실탄부족이라는 최악의 조건에서도 10월 27일까지 완강하게 저항했다. 하지만 앞에서도 언급했다시피 결과적으로 27일 새벽 1시경에 이르러 거의 다가 소탕, 제압됨으로써 처절했던 3일간의 금문 공방전은 막을 내리게 됐다.

증원요청을 받고도 수송수단의 미비로 눈뜬 채 전투에 투입되지 못한 중공군 제2제대가 작전기간 중 취할 수 있었던 조치라곤 병력을 소수 증원해준 것 이외에 단지 차안에서 80여문의 대포로 적지의 ‘아군’을 지원 사격한 것뿐이었다.

Ⅳ. 승패요인 분석

만 사흘 밤낮 동안 지속된 전투의 결과는 중공군의 참패로 끝났다. 중공군은 상륙한 1만여 명 중 포로가 된 7,059여명―부상 423명 포함―을 제외하고 나머지 모두는 사살됐고, 살아서 돌아간 자는 한 명도 없었다.

섬을 사수한 국민당군도 부상 1,982명, 사망 1,267명에 달한 적지 않은 사상자를 냈다. 중공이 패한 이유는 크게 자연환경의 불리함과 작전실행의 준비미비 및 전술적 오류로 나누어 고찰해볼 수 있다.

물론 전술적 오류는 작전실행의 조건충족 미비에서 기인했다. 먼저 자연환경의 불리함이란, 설상가상격의 기상상황 악화와 자연적 조건이 국민당군에 유리하게 전개됐던 점을 가리킨다. 즉 상륙에 즈음해 때 마침 강도 3~4급의 강한 동북풍이 불어왔을 뿐만 아니라, 제1진 선발대가 상륙을 끝내기도 전인 25일 새벽 02:00시경부터 이미 썰물이 시작되어 후속증원에 중대한 지장을 초래했다. 또한 중공이 지적한 바 있듯이 중공군에 대한 국민당군의 상륙저지가 비교적 유리했던 이유 가운데는 동부의 산악 고지대에 포진해 있으면서 낮은 저지대만 중점적으로 방어하면 됐던 자연적 이점도 무시할 수 없다. 말하자면 기상조건과 지리적 환경이 패인의 중요한 한 요소가 된 셈이다.

그러나 한 걸음 양보해서 전투의 승패에 미치는 요소 가운데 측정 불가의 정신적인 면―즉 적을 경시하고 준비를 소홀히 한 점과 기상 및 자연조건의 불리함을 논외로 하고 작위적 요소만 거론할 경우, 금문전투에서 승패의 관건은 한 마디로 공군기와 그리고 병력․장비의 수송수단인 해군함정이었다.

대륙연안을 포함한 광범위한 제공권을 장악한 국민당군은 공군기의 폭격으로 중공군의 상륙을 지연시킬 수 있었음에 반해, 중공은 그에 맞설 전투기 보유는커녕, 증원부대를 수송할 해군 수송선도 충분하지 못했다.

중공군은 한달 동안 수송선박을 구하기 위해 동분서주한 결과 총 320척을 징발했다. 하지만 그 중 2척만이 윤선이었고, 나머지는 모두 목선이었다. 심지어 돛이 없는 것도 있었다. 이 320척의 선박을 총 동원해 한꺼번에 병력을 실어 나른다 해도 최고 5,200명이 고작이었다.

이 선박들을 사단별로 분배―제82사단 171척, 제84사단 65척, 제85사단 제253연대 45척, 나머지는 여타 지휘부 및 직할부대―하고 나니 전체적으로 태부족이었음은 두말할 나위 없다. 제28군단의 경우, 도해작전 직전에 징발한 어선은 턱없이 부족한 상태였었는데, 겨우 1개 대대 병력만이 수송 가능한 수준이었다. 따라서 제1진이 용케 상륙에 성공했다 치더라도 제2진을 실어 나를 후속 선박이 모자랐던 것은 당연지사였다.

게다가 福州, 泉州 등 인근 지역에서 차출된 민간인 선원들의 항해기술 미숙―강풍과 풍랑에 제대로 대처하지 못한 원인―도 문제였다. 훗날 이 작전에 참여했던 중공의 생존자들이 이구동성으로 지적했듯이 선박부족은 절대적이었는데, 한 마디로 “이 전투를 수행해나가는데 관건은 선박이었다.” 설령 중공군을 실어 나를 민간 선박이 충분했다하더라도 국민당군 해군함정에 대항할 군함이 준비되지 않았다면 안전한 상륙은 보장되기 어려웠을 것으로 사료된다.

당시 국민당 해군은 전투 발발 후 古寧頭 서쪽 해역으로 진입해 적선 진입 저지뿐만 아니라 古寧頭에 상륙한 중공군에 대해 사격을 가함으로써 중공군의 증원 방지에다 국민당 지상군의 작전에 협력했다.

이는 결국 공격을 위한 사전 준비가 부족했다는 점으로 치환되는 문제다. 이 점을 전술오류와 연결지어 고찰해보면, 중공군의 전술적 오류를 다음과 같이 짚어볼 수 있다. 전술적 오류의 범주에는 선행 논급에서 제기된 사전 작전준비와 그 결행시기의 선택에 대한 지휘관의 자세 및 판단까지 포함돼 있다.

첫째, 먼저 무엇보다 해당부대 지휘관의 정신해이로 인한 적에 대한 경시경향을 지적할 수 있다. 중공군 제10병단은 복건성 진입이후 福州점령에 이르기까지 적의 저항다운 저항을 받아 본적이 없었던 연유로 그 지휘관 葉飛는 금문공격에 앞서 다음과 같이 인식하고 있었다.

“하문은 적이 방어공사를 해놓은 영구적인 요새가 있다. 방어군은 湯恩伯 집단인데, 병력이 충분한데다 해․공군의 지원도 있다. (그럼에도 불구하고) 이미 아군에게 나가떨어졌다. 그러나 금문은 탄환의 땅(彈丸之地)에 불과하다. 또 견고한 방벽공사도 없고, 방어군도 말이야 1개 병단 규모라고 하지만 실제로는 2만 명의 패잔병과 그 장수에 불과하다. 아군 1개 주력군단과 제29군단의 2개 연대만으로 금문을 공격해도 남아돌 것이다.”

평소 “패하지 않는 장군”(常勝將軍), “작은 葉挺”이라는 칭호를 받아온 葉飛였지만, 그는 하문 공략에 성공한 후 위와 같이 지나친 자신감으로 금문전투를 가볍게 여긴 나머지 과거 전투 때와는 달리 모든 정력을 하문지방의 접수 통제(接管)에만 쏟았다.

그 뿐만 아니라 그는 적에 대한 정보 및 정세에 대해서도 “직접 분석, 조사해서 금문전투를 준비”한 게 아니었다. 또한 휘하의 적지 않은 지휘관들도 중공군이 “상륙만 하면 적은 바로 도주할 것”이라고 과신하면서 포로심문에서 나온 결정적인 정보마저 믿지 않았다. 현지 지휘를 맡았던 제28군 정치부 주임 李曼村 역시 작전개시전 유사한 정신상태에 있었다. 그는 “적의 저항은 겁나지 않는데, 적이 도망갈까 염려될 뿐”이라고 허장성세를 보였던 것이다.

둘째, 정신적인 해이에서 초래된 제10병단 지휘부의 사전 공격준비 불충분을 꼽을 수 있다. 병력, 병참수송 및 무기장비의 준비뿐만 아니라 이에 따른 종합적인 작전계획의 수립도 치밀하지 못했다. 무릇 어떠한 작전이든 사전 작전계획은 승패를 가름하는 기본요소다. 따라서 작전계획은 주도면밀하면 할수록, 적절하면 적절할수록 이길 확률이 증가되기 때문에 공격 직전까지도 긴장을 놓지 않고 점검, 수정, 재 준비를 되풀이할 수 있는 치밀함과 탄력성이 있어야 한다. 이 점과 관련해 제10병단 지휘부는 적을 얕잡아 본 나머지 금문공격을 결정하는 과정에서 국민당군의 해․공군 전투능력을 거의 염두에 두지 않았다.

또한 도해선박 등, 필수적인 장비 준비상황을 고려해서 작전을 계획한 게 아니라, 먼저 금문공격을 결정한 후에 선박 등을 수배, 징발했다. 민간선박도 국민당군이 대륙연안에서 후퇴하면서 대거 징발해갔거나 아니면 파괴해버린 데다, 또 현지 어민들 마저 배들을 감추고 내놓지 않았기 때문에 징발이 여의치 않았다.

그러자 중공 지휘부는 공격개시 불과 한달 전에 결정된 공격의 우선순위를 다시 바꾸는 등, 다급한 임기응변 조치를 취했다. 즉 제10병단 지휘부는 하문점령 전인 9월 26일 泉州에 소집된 지휘관회의에서 제기된 세 가지 방안, 즉 “금문과 하문의 동시공략”(金廈同取), “하문 공략 후, 금문 점령”(先廈後金)과 “금문 공략 후, 하문 점령”(先金後廈) 가운데 처음에는 ‘金廈同取’ 방침을 채택했다.

그러나 서둘러 선박을 동원해본 결과 징발된 선박이 부족하자 금문공격을 불과 보름 정도 남겨 놓은 시점에서 원래 결정을 번복해 하문을 먼저 공격하기로 한 것이다.

그리하여 제28군단과 제29군단의 일부 부대가 10월 9일부터 大․小 금문 본도를 제쳐두고 먼저 금문도 영역내의 大․小嶝島를 공격했고, 공략에 애를 먹었던 하문도 같은 달 17일 가까스로 점령했던 것이다. 그 때문에 앞부분에서 금문본도에 대한 중공의 공격준비는 달포 전부터 착수됐다고 언급한 바 있지만, 사실상 실질적인 준비는 여력을 집중시킬 수 있었던 하문접수 후 10월 17일 이후부터였다고 볼 수 있다. 즉 본격적인 준비가 가능했던 시간은 겨우 1주일 정도에 지나지 않았던 셈이다.

그 결과 중공군 제10병단 지휘부는 금문도 내 국민당군의 병력규모, 수비상황을 “분명하게 파악하지 못했다.” 예컨대 금문공격 개시전 葉飛는 금문도의 국민당 수비군을 1만 명 정도로 추산했지만, 실제는 ‘최소’ 3만 명, 4만여 명 이상이었다.

또 葉飛는 10월 23일 해상에서 蔣介石에게 대만으로 철수하게 허락해달라는 국민당군 제12병단 사령관 胡璉의 전보를 입수․해독한 후 이를 대만철수로 오판하기도 했는데, 이 점은 앞서 제3장에서 언급한 바 있다. 그리고 도해 당일 강풍이 몰아친 일기불순으로 국민당군 공군기가 뜨지 못해 평소와 달리 도해임무를 띤 중공군 제28군단에 대한 폭격이 없었는데, 이 또한 중공이 도해작전 자체를 쉬이 생각하게 만든 요인이기도 했다.

이렇듯 중공 현지 전선지휘부는 국민당군의 이동 및 적정을 정확하게 파악하고 있지 못했을 뿐만 아니라 제20․제28․제31군단―소금문도 공격―예하의 7개 연대를 공격에 투입시키기로 “창졸간에 결정”했다. 그러나 전술했다시피 최종적으로는 역시 도해선박 부족으로 2개 군단 소속 3개 연대만이 선발대로 투입된 것이다.

그런데다 실제 도해작전에 투입된 2개 군단 중, 제28군단은 원래 山東지역 부대로서 상륙작전의 경험이 전무했다. 또 상륙 훈련도 제대로 받지 못한 상태였으며 심지어 간부, 사병 할 것 없이 대부분 수영도 할 줄 모른 상태였었다. 그뿐만 아니라 지휘관인 군단장(朱紹淸)과 정치위원(陳美藻)이 모두 병으로 福州에 머물러 있었다. 전술했다시피 부대사정과 대원들을 잘 파악하고 있는 원 지휘관이 아닌 제28군 부군단장과 정치부 주임이 대신 금문공격을 지휘한 것도 그러한 사정 때문이었다.

요컨대 금문공격을 비준한 毛澤東이 사후 현지 군 지휘관들의 경솔함을 개탄, 질책했듯이 중공군은 안이한 정신상태에서 사전 적정파악, 장비동원준비도 허술했지만, 치밀한 작전계획도 수립하지 않고 단지 “미그 소총”과 “초라한 어선 몇 척으로 경솔하게 도해”를 감행했던 것이다. 그들이 강풍에 견뎌낼 수 없었을 뿐만 아니라 상륙 중 대오분산 및 혼란에 따른 건제회복 불능, 그리고 병력을 집중적으로 운용할 수 없는 결과를 초래했던 것은 당연지사였다.

이 상황은 전투력의 집중, 즉 장수는 평소 늘 “자신의 병력을 집중시켜 놓아야 할”(keeping one's forces concentrate)뿐만 아니라 전투 발발시에도 “결정적 지점에서 강력한 병력을 보유”(to be strong at the decisive point)하고 있어야 한다는 클라우제비츠의 주장을 상기시키게 만드는 대목이다.

반면 동남 연해지역의 공중을 장악한 국민당 공군기의 폭격은 ‘적’의 상륙을 지연시켰음은 물론, ‘아군’의 후속증원에도 결정적인 역할을 함으로써 국민당 지상군의 전투력 집중이 유지됐다. 10월 25일부터 27일 전투종결 시까지 국민당 공군기는 매일 평균 근 50회, 3일간 총 146회나 출격해 중공군 목선 334척 파손, 공사중인 진지 17곳 파괴, 그리고 1,158명을 사상케 한 전과를 올렸다.

바꿔 말하면, 중공군에게는 불리한 기상조건을 극복할 수 있을 만큼 해․공군력이 뒷받침되지 못했던 데다 가까스로 금문도에 상륙한 자들도 탱크를 앞세운 국민당군의 반격을 이겨내지 못했던 것이다.

물론 북경의 중공 최고 수뇌부는 금문공격 이전부터 해․공군력의 결핍을 인식하고 있었으며, 사실상 대만‘해방’작전에 해․공군력의 확보가 필수적이라는 사실을 사전에 숙지하지 못한 것은 아니었다.

毛澤東은 1949년 가을경부터 제3야전군 소속 해군지휘부에 해군건립을 지시했고, 최초로 87명의 소련교관과 전문가들이 초빙돼 각종 해군건립 준비에 돌입했다. 그러나 그들의 도착은 금문전투가 종결된 그 해 10월 말이었다. 또 성공적인 대만상륙을 보장하는 운송수단을 확보하기 위해 중공은 수 개년 계획의 해군건립을 추진하기로 했지만, 이 역시 결실을 맺기란 훗날의 일이었을 뿐이다.

셋째, 작전개시의 시간선택이 탄력적이지 못했다는 점이다. 앞서 언급했다시피 중공은 사전준비가 미흡했다. 그렇다면 작전을 연기하던가, 혹여 정치일정상 연내 공격이 불가피했다면 공격개시 시간대, 밀물 썰물의 간만 차와 이에 따른 후속병력의 수송소요 시간 등에 관한 치밀한 조사가 필요했음에도 그에 대한 정밀조사가 충분하지 못했다. 무릇 어떠한 작전이든 사전 작전계획은 승패가름의 기본 요소다. 그리고 그 작전계획의 타당성을 면밀하게 검토하고, 실행여부를 결정하는 것은 최고 지휘관의 몫이다.

따라서 하문 점령 후, 하문의 접수 및 통제에만 열중한 나머지 미구에 착수할 금문공격에 대한 준비를 소홀히 한 현지 제10병단 지휘부에 일차적인 책임이 있겠지만, 준비상황과 관계없이 작전을 비준한 陳毅, 粟裕 뿐만 아니라 毛澤東도 책임이 없지 않다. 일설에 따르면, 陳毅가 공격에 동의한 것은 당시 제3야전군의 정치위원 饒漱石이 “1~2개 사단만 상륙시키면 국민당은 항복할 것”이라고 주장한 것에 대해 직위상 그의 의사를 거스를 수 없었기 때문이었다고 한다. 하지만 이는 당시 자유롭게 의사를 개진할 수 있었던 중공 당내의 ‘민주적’ 분위기를 감안했을 때 크게 설득력이 있어 보이진 않는 얘기다.

毛澤東도 작전이 실패로 끝나자 이 손실을 두고 “해방전쟁 이래 최대규모”라면서 “그 주된 패인은 적을 얕잡아 보고 성급했기 때문”이라고 현지 지휘부를 질타했지만, 이는 결국 작전실패의 책임을 현지 지휘관들에게 돌린 처사다. 이와 관련해 毛 자신을 포함한 북경의 중공수뇌부가 10월 1일 중화인민공화국 건국일 이전에 하문과 금문에 대한 공략을 종결지으려는 의욕이 앞서 복주 주둔 제10병단 지휘부에 기한 내에 하문, 금문을 공격하도록 다그쳤던 사실은 시사하는 바가 크다 하지 않을 수 없다.

넷째, 지휘계통의 통일문제다. 금문공격에 투입된 중공군 제1제대의 3개 연대는 공격개시 이틀 전에 각기 다른 2개 군단의 3개 사단에서 급조, 편성된 것이다. 따라서 당시 중공군 제28사단장 鐘賢文이 지적한 바 있듯이 “‘지휘를 통일하기’가 무척 어려웠던 것”이다. 이로 인해 중공군은 부대건제가 무너진 상태에서 제각각 혼란스럽게 전투를 치를 수밖에 없었던데 반해, 국민당군은 강력한 지휘계통이 확립돼 있었고 부대운용과 전투지휘를 통일적으로 실시할 수 있었던 것이다.

중공군의 금문점령 실패원인과 관련해서, 국민당군 제22병단 사령관 李良榮은 대략 여섯 가지로 귀납한 바 있는데, 이는 국․공 쌍방 전투결과의 포괄적 종합이어서 중요한 의미를 지닌다. 1. 금문공격에 임한 중공은 준비를 충분히 하지 못했을 뿐만 아니라 적을 가볍게 판단했다는 점. 2. 국민당군의 충분한 병력과 양호한 전력. 3. 국민당군의 전차보유. 4. 군함 및 수송선 부족으로 인한 중공군의 후속증원 실패. 5. 국민당 공군기의 폭격으로 중공의 2개 포병단이 제압됨으로써 방어시간이 연장되었고, 그럼으로써 국민당군의 후속부대―제19군단 2개 사단이 적시에 증원된 사실. 6. 상륙해오는 중공군 함선에 대한 국민당군 공군기의 쉼 없는 폭격으로 금문 방벽공사를 강화시킬 수 있었던 점 등이다.

반면 국민당군의 승전원인은 지금까지 언급한 중공의 패인요인을 뒤집어 보면 될 것이다. 蔣介石, 李良榮 등 국민당군 지휘부가 사전 적정정보를 입수하고, 적의 상륙일자와 상륙지점을 예측한 후 미리 적절한 방어준비 및 대응훈련을 쌓아온 것은 금문전투를 승리로 이끈 작전 중의 압권이다. 말하자면 孫子가 말한 바대로 ‘知彼知己면 百戰不殆’였던 셈이다.

적정에 뒤진 중공은 상륙일시를 변경, 혹은 상륙지역을 변경한다거나 하는 등, 국민당군의 허를 찌르지 못한 채 마치 국민당군이 쳐놓은 통발 속으로 들어간 고기와 같았다. 여기에다 공군기, 탱크 등 무기장비의 우세, 장병들의 비장한 각오에서 비롯된, 섬을 사수하겠다는 결연한 의지는 간과해서 안될 승전요인이었다.

Ⅴ. 역사적 파장

금문전투의 역사적 영향을 논하기 전에 먼저 금문공략 실패 후 중공이 취한 후속 대응을 살펴보자. 이 고찰은 금문전투가 전투종결 후 중공에게 일련의 재점령준비를 추진토록 한 동기부여의 계기가 됐다는 점을 주지케 해줄 것이다. 동시에 그것은 그 후 축차적으로 발생한 상황들에 대한 역사적 파장을 측정하는 의미도 지니고 있다.

금문전투 결과 해․공군력의 부족이 공격실패의 주된 원인으로 드러남으로써 그에 대한 확충은 향후 대만 ‘해방’작전에 필수 불가결한 요소가 되었고, 이제 그것은 중공 지도부에게 시급한 해결과제가 됐다. 특히 ‘아군’의 상륙을 엄호할 공군전투기 보유의 필요성은 무엇보다 절실했다. 물론 그들은 금문공격 이전부터 해․공군력의 결핍을 인식하고 있었으며, 사실상 대만‘해방’작전에 해․공군력의 확보가 필수적이라는 사실을 사전에 숙지하지 못한 것은 아니었다.

그러나 당시 중공이 처한 열악한 경제․기술․재정적 형편 때문에 현실적으로 단기간 내의 자력완성을 기대하기란 불가능했던 만큼, 결국 중공 중앙정치국은 소련에 해․공군의 지원여부를 타진하지 않을 수 없었다. 그리하여 중공 수뇌부는 1949년 7월말, 劉少奇의 소련방문, 1949년 12월 16일부터 익년 2월 중순에 걸친 毛澤東의 모스크바 방문, 1950년 4월 소련 국방상 불가닌(Nikolai Aleksandrovich Bulganin)을 파트너로 한 周恩來의 연계 등을 통해 세 차례에 걸쳐 스탈린에게 1950년에 대만을 재공격 할 수 있도록 무기 장비지원을 요청했다.

중공은 소련에 군사지원을 요청하는 한편 자체적으로 대만‘해방’에 대한 계획과 준비를 진행해 나갔다. 대만‘해방’에 집착한 중공수뇌부의 독려 속에 1949년 말, 또 다시 제3야전군 지휘부는 기 점령지역 내의 토비소탕 및 치안유지에 필요한 최소 병력을 제외한 주력부대 12개 군단 50만 병력을 대만 재공격작전에 투입하기로 했다. 1950년 1월 1일자 중공 관방지 인민일보는 그 해의 임무를 대만, 海南島, 티베트의 ‘해방’으로 규정했다. 그리고 스탈린의 지원여부와 별개로 당 차원에서 정해진 중공의 방침은 軍區 단위의 ‘육해공합동상륙공격 연합훈련’(陸海空協同登陸進攻合訓)을 거친 후 늦어도 1951년 하반기쯤 대만을 완전히 ‘해방’하기로 예정하고 있었다.

이 같은 사태진전에 따라 중공은 실제 야전부대 차원에서 작전준비를 진행시켜 나갔다. 그 결과 1950년 2월 陳毅 휘하의 중공 제3야전군 “육군 5만여 병력은 (대만)상륙작전에 필요한 제 기능을 (갖추도록) 적극적으로 훈련”하고 있는 중이었고, “해군은 순양함, 함포 등을 포함해서 총 25척, 2만 4,947톤”을 보유한 상태였다고 당시 국민당 陳誠의 첩보망에 포착됐다.

그리고 “공군은 5,000명을 훈련시켰으며, 낡고 구식이긴 해도 비행기 49대를 보유한데다 소련이 곧 새 비행기와 낙하산부대 1개 사단을 제공”할 터였다. 후자의 소련원조 부분은 당장 이루어진 게 아니어서 액면 그대로 중공의 군사력에 산입할 순 없다 치더라도, 중공은 이제 지난 공격 때와는 달리 “한번에 4~5개 군단을 수송할 수 있고, 전차 200대와 대포 300문”을 준비하고 있었다고 평가됐다.

1950년 5월 1일, 해남도 전역이 해방되고 난 뒤 중국인민해방군은 전국적인 규모에서 재배치됐다. 그 중 대만‘해방’작전은 변함 없이 제3야전군의 임무가 됐고, 중공중앙 정치국은 6월 초순 제7기 제3차 전체회의를 소집해 대만‘해방’작전의 지휘를 예전대로 粟裕에게 일임했다.

그 전에 대만‘해방’임무는 제3야전군에 주어졌고, 毛澤東도 3월 중순 대만공격에 투입될 50만 병력을 두 차례로 나누어 수송하기로 보고한 현지 지휘관의 작전계획을 승인했다. 또 한국전쟁이 발발한 후에는 7~9개 사단 약 10만 명의 중공군 병력이 복건성 연해지역에 집결된 것으로 국민당의 적정관찰에 포착됐다. 그리고 미국의 요청으로 국민당군이 대륙에 대한 해․공군 공격을 중지하자 중공군은 6월 30일부터 금문도에 대한 포격개시와 동시에 중대규모의 상륙을 연속적으로 시도했다.

말하자면 이것은 한국전쟁 발발과 별개로 중공이 대만‘해방’작전을 감행하겠다는 의지로 보이고, 그런 측면에서 중공의 공격위협이 엄존하고 있었다는 점을 의미한다.

그런데 만약 1949년 10월 하순 중공군의 금문공격에 국민당군의 방어가 무너졌다면 역사의 물꼬는 어떻게 흘렀을까? 그랬다면 한국전쟁의 발발 이전에 이미 대만은 ‘해방’되었을 지도 모를 일이다.

그러한 가정과 별개로 어쨌든 분명한 사실은 ‘해방’가능성, 혹은 그 여부와 관계없이 금문방어전이 1950년 10월 중공군의 한국전쟁 개입시까지 8개월 동안 대만의 운명을 담보, 지속해준 역할을 했다는 점이다. 즉 금문전투는 사태가 漸高되는 식으로 그 후 대만해협의 兩岸관계, 혹은 좀더 거시적으로는 미국의 對중국정책 변경을 견인한 첫 번째 파장이었던 셈이다. 그런 관점에서 금문전투가 지닌 역사적 의의를 부연, 강조하면 대략 다음과 같이 다섯 가지로 요약할 수 있다.

첫째, 중공의 대만‘해방’전쟁에 차질을 빚게 만들었고, 그것은 결국 연이어 발발한 한국전쟁의 중공연루로 이어져 대만‘해방’의 공격시기를 놓친 결정적 계기가 된 점이다. 다시 말해, 전술적인 측면에서 볼 때 중공은 한국전쟁 전 금문점령에 실패함으로써 적에 대한 공격시 우선적인 고려요소인 ‘3t’, 즉 timing(공격시기), targeting(공격대상 선별), tactics(전술) 중 공격시기를 놓치게 되는 계기가 된 것이다.

문제는 1949년 10월의 제1차 공격에 실패한 중공이 한국전쟁 발발 후에도 소규모 금문상륙을 수 차례 시도했지만 결과적으로 뜻을 이루지 못했는데, 그 이유로서 공격수단의 미비, 국민당군의 필사적인 방어 외에 미 제7함대의 대만해협 진입이 결정적으로 작용했다는데 있다.

따라서 국민당군의 성공적인 제1차 금문방어는 미 제7함대의 대만해협 진입시까지, 그리고 나아가서는 중공군의 한반도 무력개입에 촉발되어 대만에 대한 미국의 군사지원이 재개되기까지 대만의 운명, 즉 중화민국정부를 지속시킨 방파제 역할을 했다는 논리적 비약이 가능하다.

둘째, 한편 중공군의 금문공격 실패는 그 후 그들의 티베트 점령작전, 그리고 서남지역 등 여타 미 해방된 지역에 잔존하고 있는 국민당군 섬멸작전에 교훈과 교범이 됐다. 특히 1950년 4월에 전개된 해남도 점령작전은 사전 毛澤東의 지시로 금문전투의 실패경험이 반영되어 이루어 진 것이다.

즉 금문공격이 의외로 허사로 돌아가자, 북경의 중공수뇌부는 적잖게 실망했다. 그들의 낙담과 경계심은 毛澤東이 패전소식을 접한 뒤 10월 29일 각 야전군과 군구 사령관들에게 보낸 전문에 잘 나타나 있다.

이 전문은 10월 28일 華東軍區 부사령관 粟裕 외 고위 지휘관 등이 금문공격을 감행한 제10병단 사령관 葉飛에게 타전한 전보문을 毛澤東이 그대로 다시 전군의 각 단위부대 지휘관들에게 하달한 것이다. 毛가 이를 전군 지휘관들에게 회람케 한 것은 군단장 이상의 지휘관들에게 나타나고 있는 “적에 대한 경시경향 및 조급 정서”(輕敵思想及急躁情緖)를 경고하기 위해서였다.

전문의 요지는 공격 전 병력을 집중해 먼저 수일 전 공략한 하문을 완전히 장악, 통제한 후에 금문을 집중 공격하라는 지시에도 불구하고 병력을 분산시킨 결과 발생한 패배였지 않느냐는 질책이었다. 내용인즉, “귀관의 3개 연대가 금문도에 상륙해 이틀 밤낮으로 격전을 벌인 것”으로 알고 있다. “후속 부대가 증원되지 못해 모두 장렬하게 희생됐으니 심히 가슴 아프다.” “그 주된 패인은 적을 얕잡아 보고 성급했기 때문”이라고 규정하면서 毛澤東은 현재 “작전중인 병단을 교육하고, 필히 적을 얕잡아 보는 것과 조급성을 경계하라”는 훈시를 덧붙였다.

중국인민해방군의 “해방전쟁 이래 최대규모”의 인명손실을 당한 毛澤東으로서는 자존심이 상처받았음은 물론, 심히 뼈아픈 교훈이었기에 각 야전군에 하달된 그의 훈시는 추상같았다. 따라서 그의 지시는 각 전구 지휘관들에게 엄격히 지켜지지 않을 수 없는 金科玉條였다. 이 지시는 실제로 해남도 점령작전에 임한 제4야전군 사령관 林彪에게 교범적으로 참고됐다.

셋째, 대만의 전략적 중요성을 일깨우면서 대만을 ‘방어’해야 한다는 미 군부의 주장이 미 행정부내에서 설득력을 얻게 될 때까지 그들로 하여금 대만의 중요성을 끝까지 견지하게 만든 꺼지지 않는 불씨 역할을 했다. 미 군부는 일찍이 트루먼(Harry S. Truman)대통령이 蔣介石과 국민당정권을 불신하면서 국․공내전에서 중립적 발빼기를 시도한 국무부의 손을 들어줌으로써 대만‘방어’, 대만‘안전’이 위협받아온 데에 의의를 제기해왔다.

그리하여 미 군부는 행정부 최고지도자들에게 대만의 전략적 중요성을 강조해왔는데, 미 극동군 사령관 맥아더(Douglas MacArthur)는 이 같은 군부의 시각을 대변했다. 그의 ‘대만론’은 다음과 같은 전략적 인식의 소산이었다. 전후 욱일승천한 아시아의 신생 공산주의국가 중화인민공화국을 제어해야 할 필요성을 느낀 맥아더는 대만이 지니는 유용한 전략적 전초기지 기능에 착목해, 곧 대만을 “가라앉지 않는 항공모함”(Unsinkable carrier-tender)으로 보았다.

맥아더는 대만이 신 중국 같은 비우방 적성국가에 넘어갈 경우 평시는 소련 등 공산국가의 공군과 잠수함기지가 될 수 있을 뿐만 아니라, 전시에도 손쉽게 일본 오키나와에서 필리핀에 이르는 미국의 방어선을 뚫을 수 있는 전략지가 될 것이라고 평가했다. 그리하여 이 섬을 일단 적이 소유하면 미국에 대한 공격력이 배로 증강될 것이기 때문에 미국은 대만을 자국의 영향아래 두어야 한다고 주장한 바 있다.

맥아더의 상기 전략적 평가와 주장은 대만에 대한 중국의 인식 역시 동일한 맥락을 지니고 있다는 점에서 일정한 타당성을 갖게 된다. 다시 말해, 중국 또한 대만을 대륙세력이 태평양으로 나아가는 교량이자 해양세력이 대륙으로 나아갈 수 있는 발판으로 인식하고 있는데, 과거 전통시대로부터 현재까지 지속적으로 대만 및 대만해협을 동남연해의 중요한 해상울타리로서 국방안보상의 전진기지로 보아왔다.

현 중국 역시 그 연장선에서 대만해협과 대만이 없다면 “중국의 해상방어는 없다”고 평가할 정도로 안보의 아킬레스건으로 여기고 있는 것이다.

일찍부터 이러한 지정적 위치와 전략적 중요성을 깨달은 미 군부는 당연히 대만과 一衣帶水, 一水之隔의 위치에 있는 금문도를 중요시해왔다. 그러나 이와 달리 미 국무부는 국민당을 지지해오던 기존의 중국정책에서 중국내전에 더 이상 개입하지 않겠다는 중립적 발빼기를 시도해오던 중이어서 대만의 안전은 국민당 스스로 책임지도록 유도했다.

미 행정부의 대 중국정책이 국민당에 대한 지원재개로 변화되는데는 한국전쟁 발발 후 중공군의 개입, 그리고 미군이 그 공세에 직면하게 되는 1951년 초에 가서야 이루어진다. 따라서 국민당군 胡璉의 회고대로 그 전까지 금문도는 일본동경 주재 유엔 극동군사령부 내 미 군부의 ‘도덕적 지지’(moral support)만 받았을 뿐이었다.

그러한 도덕적 지지는 소수이긴 했지만 미 군사고문들의 금문도 체류와 함께 금문‘방어’에 적잖은 힘이 됐었고, 또한 그것이야말로 미국의 대중국정책이 변화되기까지 대만의 ‘안전’을 담보해준 첨병역할이 됐다.

넷째, 국민당군의 금문‘방어’ 성공은 대만민중들의 심리적 안도감과 함께 국민당군의 사기를 진작시켰을 뿐만 아니라 중화민국정부의 대만천도에도 일정한 영향을 미쳤다는 점이다. 국민정부의 입장에서 보면, ‘古寧頭大捷’은 전투에 투입된 중공군 전체를 전멸시킨 전무후무한 대승전이었으며, 그 동안 연전연패를 거듭해오던 지난 1년 이래 국민당군이 거둔 최초의 승리였다.

蔣介石, 蔣經國 부자는 그 전까지 계속된 국민당군의 연전연패를 처음으로 설욕한 이 승전을 “反共復國의 전환점”이라고 의미를 부여했다. 게다가 그것은 중국대륙의 廣州, 重慶, 成都, 昆明 등지가 함락된 뒤 1949년 12월 7일 수도를 대만으로 천도하게 되는 중화민국 정부기구의 후방퇴로를 안전하게 확보케 했다. 따라서 蔣介石이 지적했듯이, 국민정부에게 금문전투는 대만을 반공수복기지로 상정한 국민당이 당과 중화민국 건국이념인 孫文의 삼민주의를 대만에 뿌리내릴 수 있게 만든 바탕이기도 했다.

그런 맥락에서 국민당 당, 정, 군의 고위급 지도자들 중 금문을 전략적으로 중시하지 않은 이가 없었다. 蔣介石은 1949년부터 집권 20여 년 동안 30여 차례나 직접 금문을 순시했다. 그의 장자 蔣經國은 蔣介石의 방문횟수를 훨씬 능가해 일생 동안 총 123회나 금문을 방문했고, 그 곳에 머문 시간도 352일이나 됐다고 전해진다. 그런 점에서 오늘날 금문도가 대만에 남게 된 것은 금문전투 승리 외에 대만해협을 제7함대의 순시범위에 포함시킨 미국의 보호와 함께 蔣씨 부자의 필사적인 노력 때문이었다고 평가할 수 있다.

다섯째, 금문전역은 국․공 쌍방으로 하여금 각기 ‘해방’과 ‘방어’에 해․공군력의 확보 및 우세가 관건이라는 사실을 경험케 함으로써 그 후 양안의 국․공 쌍방을 해․공군력의 군비경쟁으로 치닫게 만든 시발점이 됐다.

맺는 말

현재까지도 상호 적대적인 관계가 청산되지 않고 있는 대륙과 대만 사이에는 최근 대만 집권당의 이른바 ‘公民投票’ 강행으로 인한 긴장상황을 제외하고, 중공이 무력공격 혹은 공세적 군사훈련을 실시함으로써 역사적으로 지금까지 세 차례에 걸친 일촉즉발의 긴장상황이 조성된 바 있다. 이른바 ‘臺灣海峽위기’가 그것인데, 그 때마다 대만과 대만인들로서는 비상한 위기상황, 위기의식에 처하곤 했었다.

그 첫 번째 위기가 중국인민해방군이 대만‘해방’의 일환으로 감행한 金門島에 대한 공격이었다. 두 번째는 1954년과 1958년 각기 수 차례에 걸친 중공의 금문포격이었다. 그리고 1995년과 1996년 대만 동해의 태평양상에 떨어뜨린 미사일 발사사격이 세 번째 위기에 해당된다.

이 가운데 첫 번째 위협을 제외하고, 둘째와 셋째의 경우는 毛澤東이 단지 당내 긴장조성, 대미․대소 견제 혹은 대만내 총통선거에 영향을 미치려는 정치적 의도에서 시도된 것으로서 실제적인 전면 침공의도가 없었던 것으로 훗날 판명됐다.

그러나 국․공내전의 막바지에 이른 1949년 중공군의 금문공격은 1954년, 1958년과 1995년, 1996년의 대만해협 위기와는 달리 실제적인 대만 ‘해방’전쟁이자 ‘방어’전쟁이었다. 대만‘해방’과 국민당군의 섬멸이 중공의 전략적 목표에 해당한다면, 금문공격은 이 ‘해방’전쟁의 목적을 달성하기 위한 전술적 전개에 해당된다. 당시 금문도를 둘러싼 국․공간의 치열했던 공방은 중국의 정치․군사적 통일을 목전에 둔 毛澤東이 결행해야 할 마지막 수순으로서 근 4년에 걸쳐 지속돼온 국․공내전을 일단락 짓게 만든 전투였다.

하지만 ‘金門之戰’은 毛澤東의 공산주의 통일중국의 꿈을 좌절케 만들었고, 중공에게는 대만‘해방’의 기회를 놓친 불가역적 패전이었다. 모든 전쟁은 제각기 전쟁목표의 정당성을 갖고 있으며, 전술의 실제운용은 전쟁목표를 달성케 해주는 토대다.

그럼에도 불구하고 금문공격에 임한 중공군은 무엇보다 정신적으로 방심한 輕敵자세, 그리고 전술적으로 준비부족, 조급성, 치밀하지 못한 작전계획, 그리고 해․공군 등 무기장비의 열세, 후속부대의 증원단절, 지휘계통의 미 통일, 게다가 설상가상으로 기상조건의 불량까지 겹치는 등, 여러 가지 제 문제들이 해소되지 않은 상태에서 작전을 감행한 결과 패하게 된 것이다.

반면, 국민당군은 먼저 적의 공격시기와 상륙지점을 예측했을 정도로 적의 동향을 정확하게 파악하고 있었다. 그럼으로써 그에 대비한 사전 방어준비 및 공격저지 훈련이 가능했다. 또한 통일된 지휘체계 아래 우세한 해․공군을 바탕으로 육․해․공 3군 합동작전을 수행했다. 특히 공군과 탱크가 우세한 가운데 유리한 지형조건에서 병력을 기동적으로 운용해 전투력을 집중시킬 수 있었다.

그런데다 적시에 入島해온 증원군은 병사들의 사기를 유지시킬 수 있었을 뿐만 아니라 동시에 적의 사기까지 저하시킬 수 있었다. 국민당군의 승전은 그러한 요소들이 집적된 결과였다.

위와 같은 요인들로 중공이 패한 것은 사실이다. 그러나 그렇다고 중공의 입장에서 금문전역의 패배 하나 만으로 대만‘해방’의 기회가 완전히 사라졌다고는 단언할 수 없다. 현 중국정부가 평가하고 있듯이 중공의 대만‘해방’을 결정적으로 가로막은 것은 그 후 발발한 한국전쟁이었다. 그것은 한국전쟁 발발자체가 그랬다기보다 좀더 적확하게는 중공이 개입하게 됨으로써 그렇게 됐다는 의미다.

이 점은 본문에서 논의된 바와 같이 한국전쟁이 발발한 후에도 중공의 금문점령 시도가 중단되지 않았던 사실이 말해준다. 그런 점에서 오늘날 국민당 및 대만의 정치적 운명과 관련해 대만의 학계와 지식인 사회에도 한국전쟁의 발발이 대만과 중국국민당을 구제했다는 평가와 공감대가 형성돼 있다.

또 한국전쟁이 다음과 같은 연쇄적인 결과를 낳은 것도 부정할 수 없는 사실이다. 즉 김일성의 무력남침이 중공의 전략을 수정하게 만든 최초계기를 제공했고, 북한의 무력도발에 대처해 미국이 취한 군사개입은 먼저 백척간두에 섰던 금문도의 안전을 확보케 했다. 그리고 한국전쟁은 축차적으로 중공군을 한반도전장에 장기간 붙들어 놓았으며, 동시에 중화민국정부에 대한 미국의 정책변화를 유도한 연쇄적인 결과를 낳았다.

다시 말해, 전쟁직후 미 제7함대의 대만해협 급파와 한반도 군대투입에 대응해 毛澤東은 금문도를 포함한 대만‘해방’작전을 보류하고 무력개입을 결정함으로써 인민해방군의 한반도 진입이 이뤄졌다. 그 결과 毛澤東은 자유진영과 공산진영간에 벌어진 일진일퇴의 장기전에 빠져들 수밖에 없었고, 그러한 와중에서 결정적으로 대만‘해방’의 시기를 놓쳤던 것이다. 한국전쟁 발발 직후, 대만해협으로 급파된 미 제7함대로 인해 우선 대만해협이 미국의 미필적 보호―대만을 애초부터 보호하고자 의도하지 않았음―에 들어갔기 때문이다.

그러나 상기 평가들은 부분적으로만 ‘참’이다. 지금까지의 논급에서 알 수 있듯이, 그 이전에 기 발생한 금문전투에서 국민당군이 방어에 성공하지 못했다면, 그 후 중공의 대만점령으로 이어졌을지도 모를 ‘불확실성’이 제거된 역사적 파장을 간과한 평가이기 때문이다.

따라서 금문전투의 승리가 한국전쟁 발발 후 그 같은 일련의 연쇄적인 사실들이 발생하기 전, 국민당 및 중화민국과 대만 ‘안전’의 버팀목이 돼 준 점을 과소평가해선 안될 것이다. 뒤집어 말해, ‘古寧頭大捷’은 곧 위에서 열거한 연쇄적 역사사실들을 잉태시킨 원형질이었던 셈이다.

이 같은 역사적 사실은 대만이 대륙에 ‘해방’되었다면 미국의 아시아 태평양전략, 특히 중국, 한반도와 일본에 대한 정책이 변화했을 것이라는 상상이 무리가 없듯이 오늘날까지도 중․미관계에 긴 역사적 파장을 던지고 있는 것이다. 요컨대 한국전쟁의 발발이 오늘날 양안관계의 틀과 중국, 미국, 대만의 삼각관계를 형성시킨 직접적 요인이었다면, 금문전투는 중화민국 정부를 존속케 만든 직접적 요인이었던 것이다.

따라서 거시적으로 보아 金門戰役은 중화민국정부로 하여금 대만이라는 생존공간을 확보하게 만든 전환점으로서 해협양안 분리 고착화의 첫걸음이자, 국․공 양당을 군비경쟁으로 나아가지 않을 수 없게 만든 역사적 무게로 작용했다. (끝)

위 논문은 韓國中國近現代史學會,『中國近現代史硏究』, 제22집(서울 : 2004년 6월 30일)에 실려 있습니다. 각주는 블로그에 등재되면서 자동적으로 사라지고 없지만, 학술지에 게재된 논문에는 있습니다.

'갈고 닦음 > 주요 논문 및 서평 내용' 카테고리의 다른 글

| 6⋅25전쟁 초기 중국의 군사적 대응−군대이동과 배치를 중심으로− (0) | 2014.05.03 |

|---|---|

| 6․25전쟁과 臺灣‘안전’의 상관관계 論析 (0) | 2014.05.02 |

| 從領有權紛爭的歷史來看獨島的現狀與其對策 (0) | 2014.05.02 |

| 斯大林在苏共党内权力斗争与中共早期「左倾路线」的形成(소련공산당 내 스탈린의 권력투쟁) (0) | 2014.05.02 |

| 汪精衛政權的傳播控制活動 : 以上海地區為中心的探討(왕정위 정권의 언론통제활동 : 상해지구를 중심으로 (0) | 2014.05.02 |