남해 유배문학관에서 만난 자암과 서포

남해 유배문학관에서 만난 자암과 서포

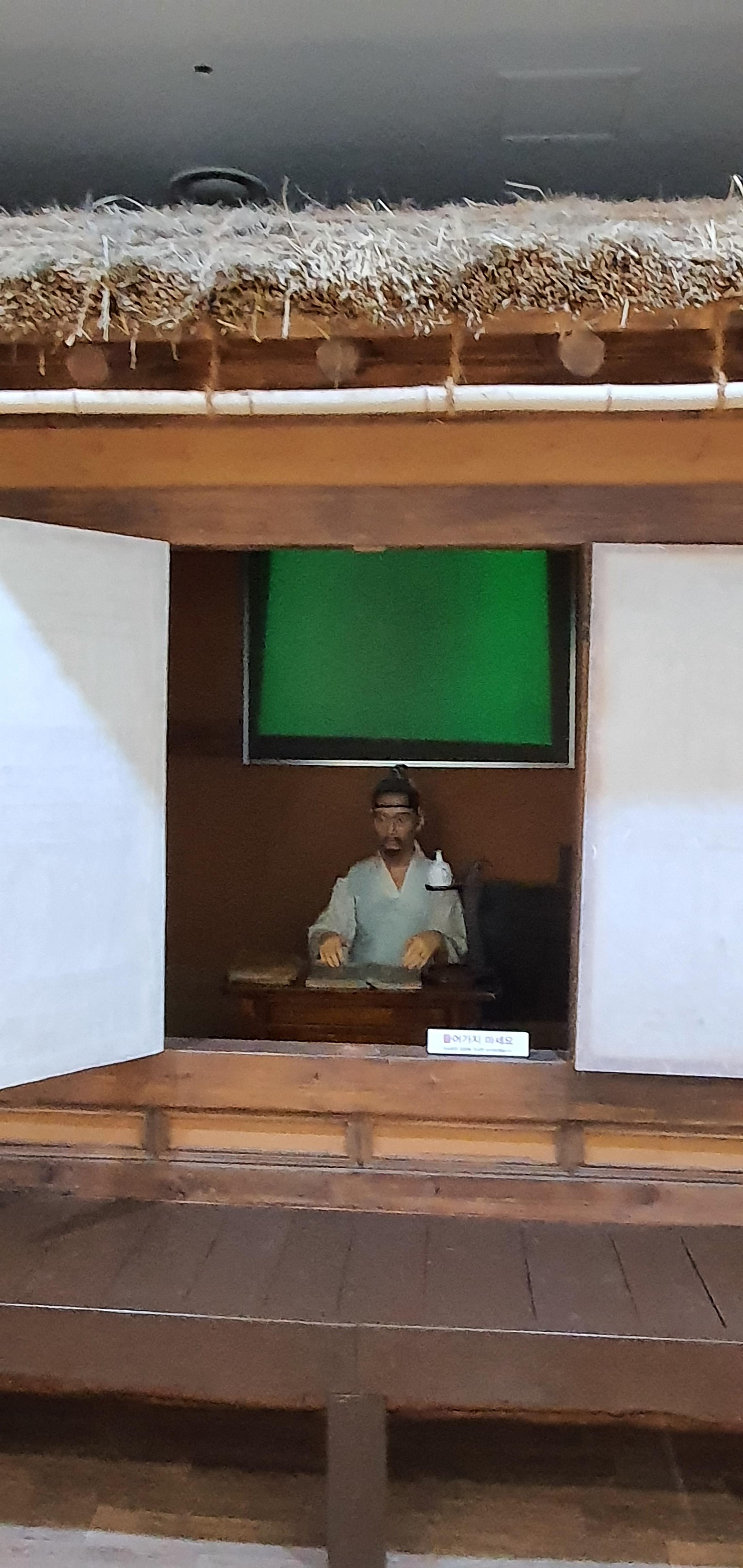

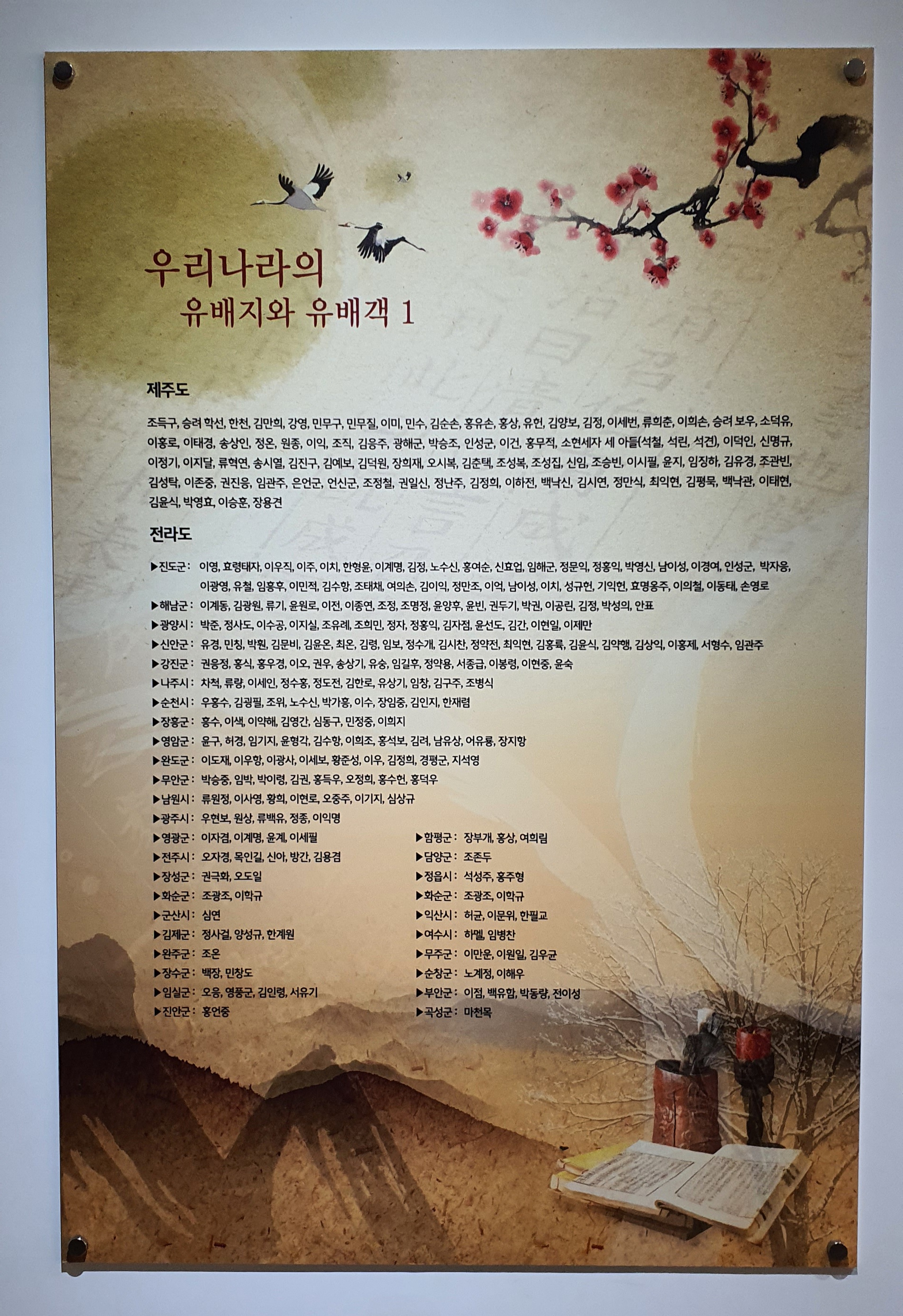

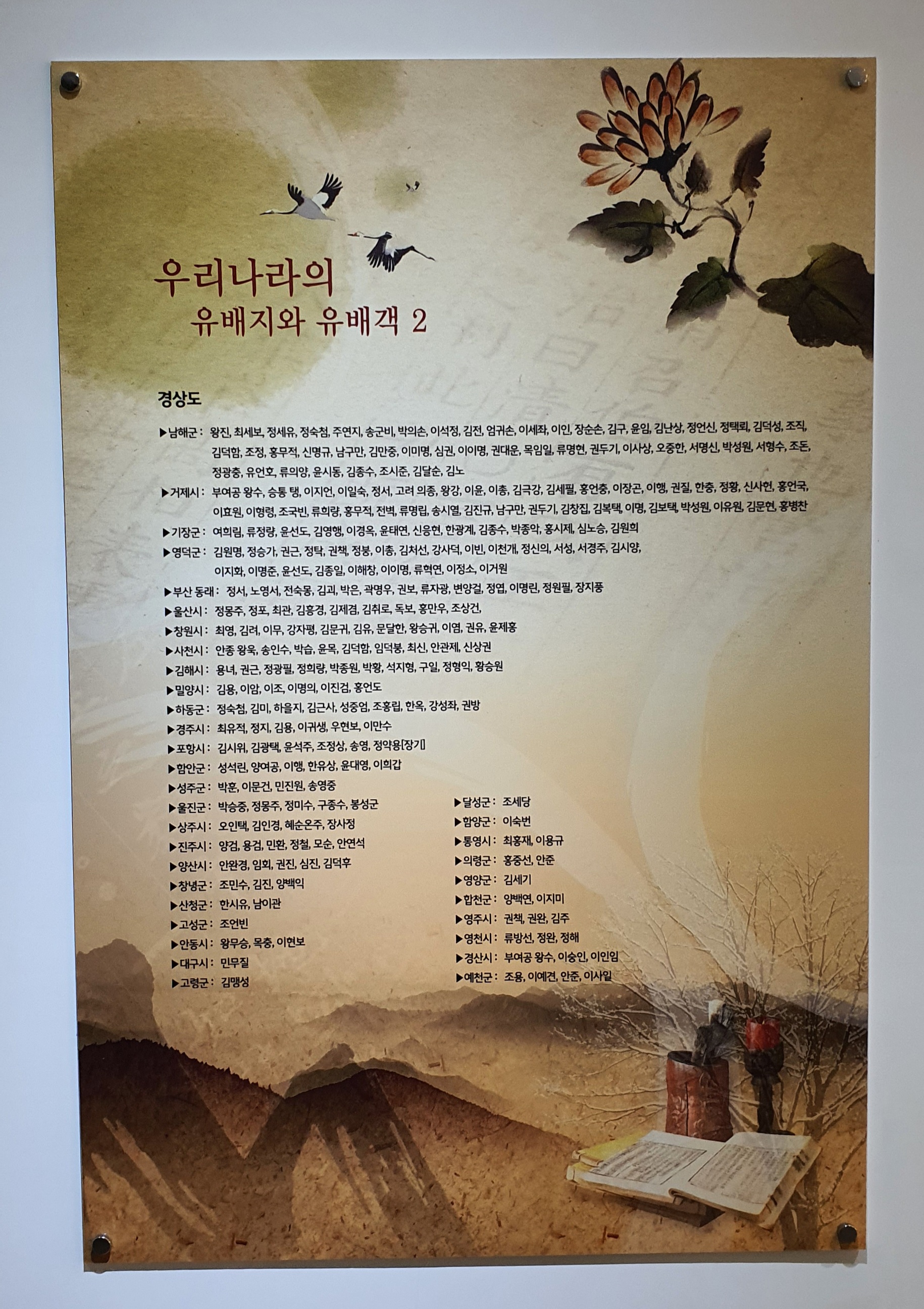

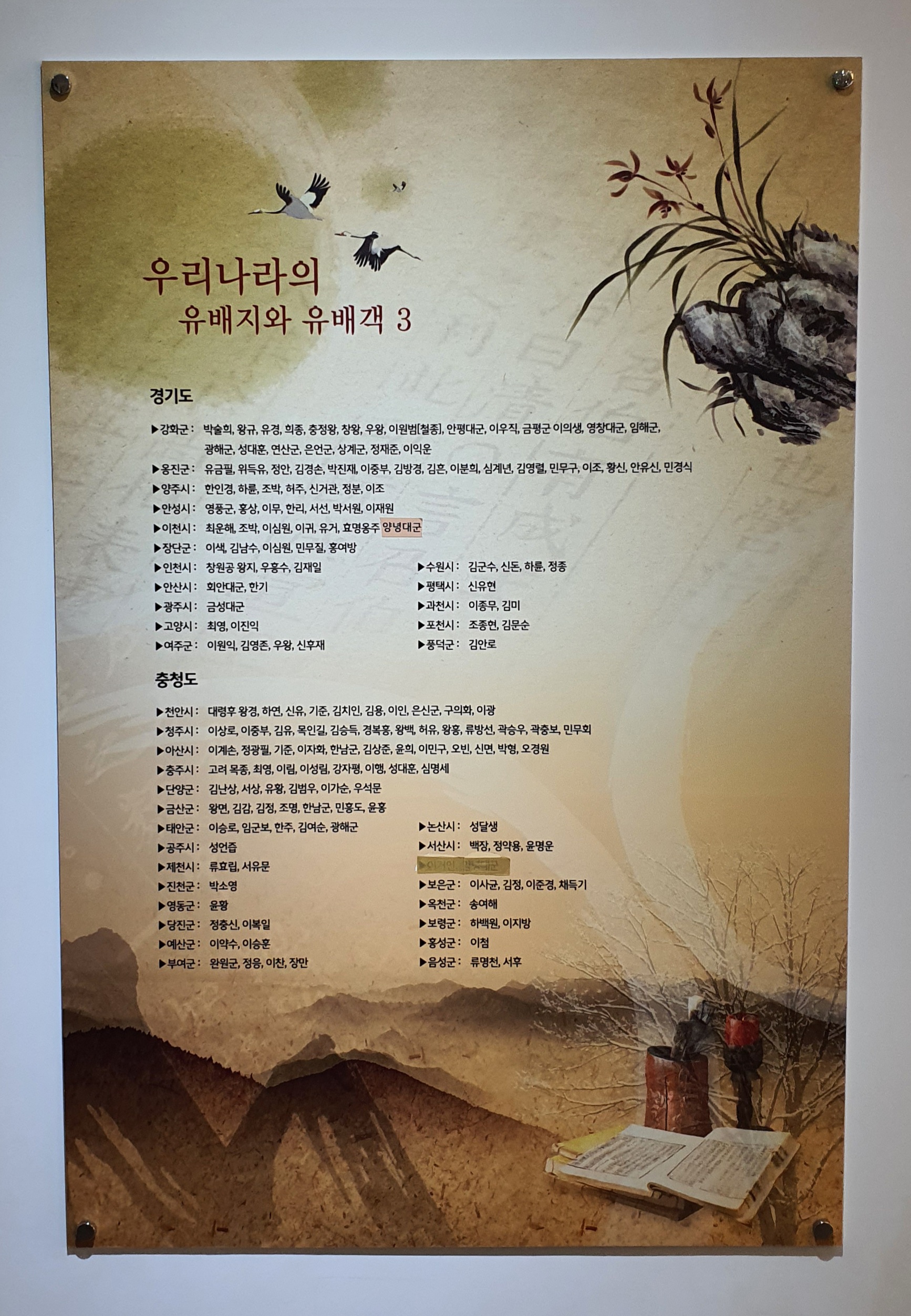

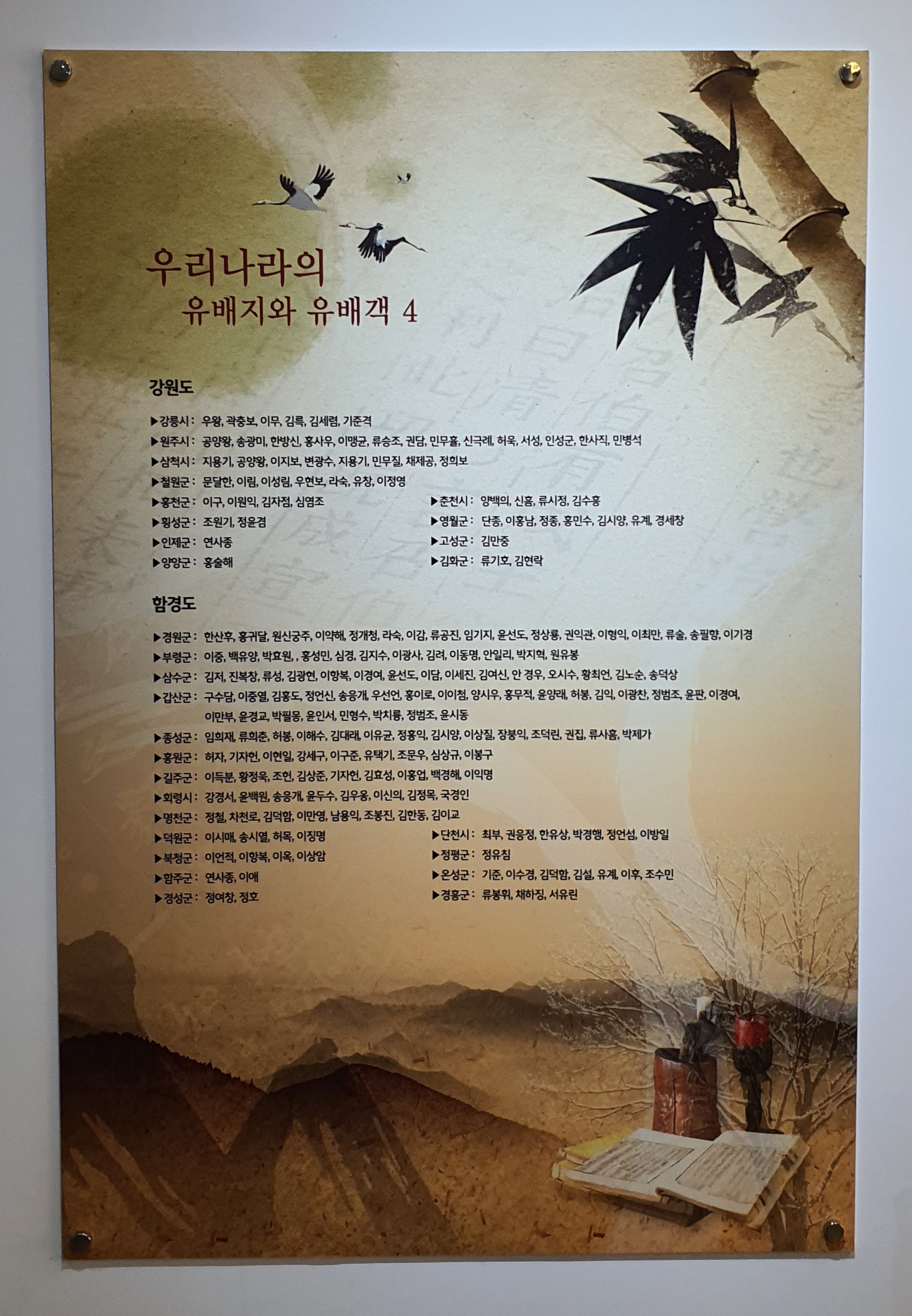

남해도를 일주하는 마지막 코스로 우리는 남해읍 내에 위치해 있는 유배문학관을 찾았다. 일몰이 가까워지는 시각에 가까스로 도착하는 바람에 문을 닫기 직전 20분 정도의 짧은 시간뿐이었다. 그래서 여유를 갖고 전시물들을 온전히 음미하면서 본다는 건 불가능했다. 수박겉핥기 식의 주마간산 격이었지만 겨우 유배문학관 내 전시장을 한 번 돌아 보기는 했다. 유배문학과 관련된 여러 가지 자료들이 잘 정리돼 있었다. 전시물들 중엔 항양(桁楊, 죄인의 발목이나 목에 채우는 차꼬 등의 형구들을 일컫는 용어임)과 천극(荐棘, 귀양살이 하는 사람이 거주하는 거처의 담이나 울타리를 가시나무로 둘러치는 일로서 加棘이라고도 함) 등등 유배와 관련된 거주지의 가택 모형과 도구들도 다양하게 전시돼 있었다.

유배문학관의 열쇠말은 어디까지나 '유배문학'이다. 열쇠말로 문을 열고 들어가야 제격이다. 유배문학이란 말 그대로 유배형을 받은 이가 유배지에서 귀양살이를 하면서 창작한 시, 산문, 소 등 문학작품들을 일컫는 문학용어다. 드물게는 소설과 희곡도 있다.

이곳에서 나는 뜻밖에 남해 유배문학의 상징적 역사 인물인 自菴 김구(金絿, 1488~1534)와 西浦 김만중(金萬重, 1637~1692)을 만났다. 김만중은 알고 있었어도 김구는 함자를 몰랐었다. 두 사람은 동시대인이 아니어서 이곳으로 유배 온 시기가 달랐다. 생전에 자암과 서포가 만난 적은 없지만 각기 자기 시대를 벗어나 대략 400여 년이 더 지난 21세기 초엽에 풍광이 수려한 이곳 해남도에서 만난 셈이다. 유배의 이유가 된 각기 겪은 사건의 성격에서 볼 때 두 사람이 해후를 원했는지는 모르겠지만 어차피 저승에 가 있는 마당에 이젠 얘기를 나누지 못할 게 뭐가 있겠냐 싶다.

김구라!? 근현대 인물인 백범 김구(1876~1949) 선생을 말하는 게 아니라 16세기의 역사인물이다. 김만중은 17세기 인물로서 한글 소설 '구운몽'과 '사씨남정기'를 쓴 저자인데, 고등학교만 제대로 나왔다면 누구나가 들어본 문학가다.

자암 김구는 서울 연희방(燕熹坊)에서 충청도 대흥 현감을 지낸 부친 김계문(金季文, ?~?)과 단성 현감을 지낸 이겸인(李兼仁, ?~?)의 딸 전의 이씨(全義 李氏) 사이에서 태어났다. 조부는 성균관사예(조선시대 성균관 정4품 관직으로 유생들에게 음악지도를 맡은 벼슬)를 지낸 김성원(金性源, ?~?)이었고, 나중에 자암이 장가 든 처는 김해 김씨로 김귀통(金貴通, ?~?)의 손녀이자 김진현(金震賢, ?~?)의 딸이며, 슬하에 2남 1녀를 두었다.

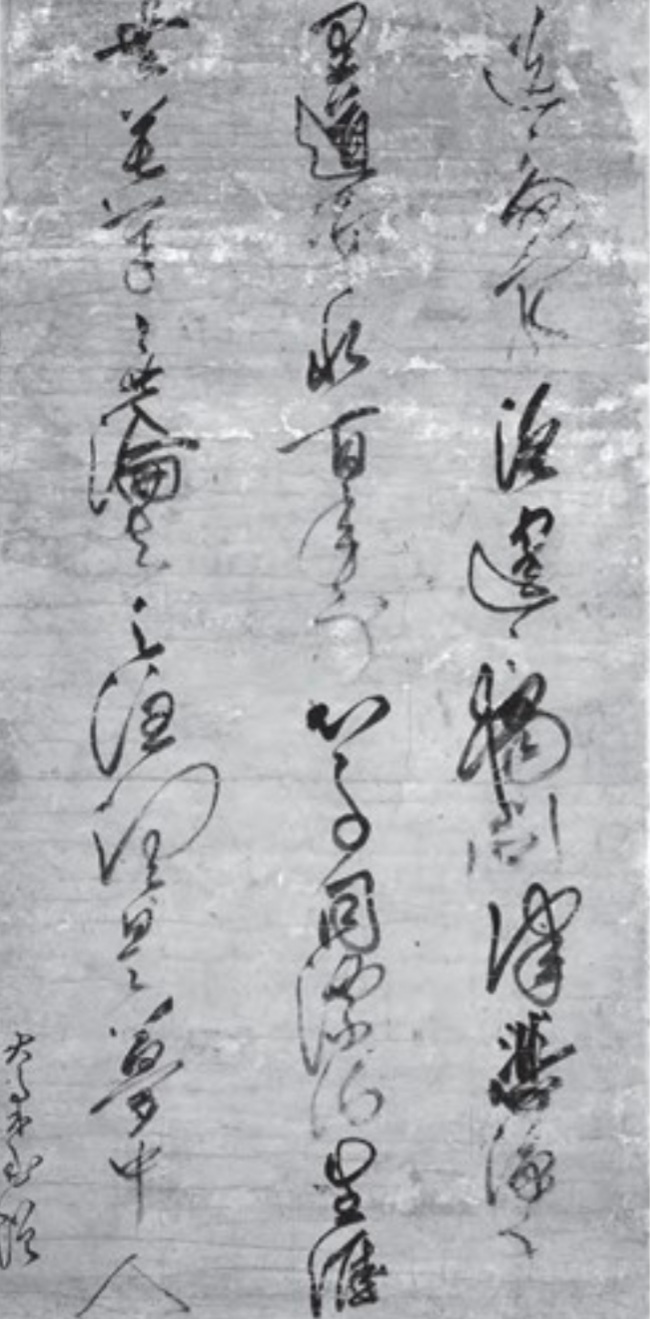

자암은 문인, 학자로서의 자질을 타고난 모양이다. 그는 6세 때에 벌써 한시로 '石榴'를 지었고, 공부에도 몰두하여 1503년 16세 때 한성시(漢城試)에서 장원으로 뽑혔으며, 1507년 약관엔 사마시(司馬試)에도 연거푸 장원 급제해 생원이 된 천재형 인물이었다. 게다가 그는 서예에도 타고난 재주를 보여서 조선 전기 4대 서예가로 일컬어지는 명필이었다. 5언 절구로 지은 한시 석류를 보면 유아기의 어린 나이에 벌써 공감각적 표현이 구사돼 있을 뿐만 아니라 詩에서 중시되는 사상성의 함축미에서도 보물과 자신 중 어느 것이 본질인지를 明哲하게 인식한 면이 엿보인다.

石榴

愛寶不愛身

堪笑賈胡愚

如何不自愛

剖身藏明珠

석류

보물은 아끼면서 몸은 아낄 줄 모르다니

오랑캐 장사꾼의 어리석음이 우습구나

어찌 하여 자기 자신을 아끼지 못하고선

몸을 갈라 밝은 구슬을 숨겼단 말인가?

놀랍지 않는가? 6세 아동이 쓴 것이라곤 믿기지 않을 정도로 뛰어난 함축미가 돋보인다. 통상 시에서는 운율이 지닌 리듬과 비유나 상징성을 빼놓을 수 없는 시의 미학으로 꼽는다. 그러나 운율, 비유, 함축성이 다 갖춰져 있어도 시에 내재돼 흐르는 사상성이나, 철학적 메시지가 없으면 수작으로 치지 않는다. 위 석류에서는 5언 절구라는 운률의 형식미를 충족시키면서도 석류가 서역의 과수라는 걸 알고 석류 알을 오랑캐의 장사꾼으로 비유해서 賢愚의 우열과 소중함의 근본을 함축성 있게 표현하고 있다.

옛날이나 지금이나 중국어에서 胡나 西가 붙은 것들은 모두 서역, 즉 아라비아 반도, 터키, 이란, 투르케스탄 등지를 포함하는 드넓은 중앙아시아와 중동 지역에서 건너온 사물이다. 胡와 西는 서역의 물건임을 나타내는 일종의 접두어인 셈이다. 호박, 胡桃, 胡弓(비파의 일종), 二胡(줄이 둘인 호금류의 현악기), 胡瓜(오이), 西瓜(수박) 등등이 모두 그렇다. 중국인들의 인식 속에도 우리와 마찬가지로 胡는 좋지 않게 보는 이민족 오랑캐의 뜻이 들어 있다. 물론 그것은 중국인들이 선비니, 돌궐이니, 흉노니 하는 많은 서역계 민족들로부터 침략을 당한 역사의 기억이 만들어낸 인식이고, 우리는 그런 오랑캐의 범주에 중국인까지 집어넣는 게 다를 뿐이다.

신언서판에서도 김구는 특출했던 모양이다. 이를 나타내는 일화가 이를 말해주는데 그는 소싯적부터 대단히 어른스러웠다는 일화가 있다. 여섯 살 어린 나이에 한시를 지은 그해에 자암을 신동이라고 아낀 사람들이 찬바람에 감기라도 들까봐 염려가 돼 그에게 귀를 가리도록 담비 가죽을 줬다.

그런데 이 어린 것이 감사해 하면서도 사양하는 말이 이랬다. "남의 물건을 허투루 받을 수는 없습니다." 그리곤 끝내 받지 않았다고 한다. 여담이지만 나도 성격상 누가 주는 물건을 함부로 받지 않는 그런 구석이 없지 않지만 어릴 때부터 그러진 않아서 자암은 나 보다 훨씬 더 투철한 거 같다. (나의 경우는 성인이 되고선 달라졌는데 지난 번 마산에 사는 생면부지의 어떤 분이 SNS에 올린 나의 글들을 보고선 나를 존경한다면서 전화 통화를 길게 하던 중에 살아 있는 싱싱한 방어 한 마리를 횟감으로 선물로 보내겠다고 하길래 극구 사양했다. 단톡방에서 알게 돼 통화는 몇 번 했지만 면식도 없는 분에게서 호의로 선사한다고 해서 덥썩 받는 게 말이 되냐며 한사코 사절한 것이다.)

과거에 급제한 뒤 벼슬길로 나아간 김구는 젊은 혈기에 걸맞게 靜庵 조광조(趙光祖, 1482~1519), 沖菴 김정(金淨, 1486~1520) 등과 함께 개혁을 통한 도학정치를 꿈꾸며 살았다. 그 시절, 자암은 32세에 벌써 조정 내에서 학문이 가장 뛰어난 인물이 기용되던 홍문관 부제학 자리에 있었다면 대단히 뛰어난 인물이었다는 게 실증이 된 셈이다. 한 때 임금 중종의 총애를 받았던 것도 이를 말해준다.

자암이 玉堂(홍문관의 다른 명칭)에 숙직을 하면서 달이 밝은 날이면 늘 밤이 이슥하도록 책을 읽었는데 이 소문을 들은 중종 임금이 가상히 여겨 친히 술을 들고 玉趾(임금의 발꿈치를 가리켰는데 통상 임금의 걸음을 높여 부른 말)하여 더불어 술을 마신 후 갓옷까지 하사했다는 일화가 이를 말해준다.

이를 두고 그의 사후 현손 안응창(安應昌, 1593~1693)이 "중종 때 많은 현인들이 나타났지만 그 중에 천 명에 한 사람 꼴로 임금의 신임을 받은 것은 자암 김선생과 정암 조선생, 충암 김선생 여러 분이다"라고 칭송했다. 농담이지만 임금이 밤늦게까지 공부하는 신하에게 술을 먹이다니!!

그런데 김구에게 생의 중반부터 고초와 시련이 닥쳐왔다. 1519년(중종 14) 11월 기묘사화(일명 北門之禍) 시 사림파였던 그는 기사환국으로 반대파 홍경주(?~1521)가 중심이 된 훈구파들에게 참소 당해 유배 오게 됐다. 弘文館 부제학에 있던 서른 두 살 나이 때였다. 김구는 당시로선 절해의 고도인 이곳 남해에서 13년이라는 긴 유배생활을 한 고초를 겪었다.

아뭏든 김구는 1533년 유배가 풀려 고향 예산으로 귀향했다. 조광조와 김정이 유배지에서 사사를 당한 것에 비하면 무사 귀향은 불행 중의 복이었다. 하지만 그는 고향엔 갈 수 있었지만 부모의 임종을 보지 못한 것에 대한 죄책감으로 비통해 하다가 병을 얻어 1년도 지나지 않아서 이듬해에 47세의 나이로 생을 마감했다.

김구가 13년이라는 긴 유배생활을 한 곳은 이곳 남해도의 설천면 노량리였다. 조선시대의 유배는 죄가 중하면 중할수록 임금이 살던 도성과 멀리 떨어진 지역으로 유배를 갔다. 예컨대 함경도 북방의 오지라든가 제주도가 가장 중죄인이 가던 유배지였다. 이수로 보면 당시 남해도도 절해의 고도였고 죄가 중한 죄인들이 유배 오던 곳이었으니 김구는 중죄로 치죄된 셈이다. 이참에 또 한 가지 우리가 알아 두면 좋을 게 있다. 유배는 국가에서 경비를 내서 이뤄지는 게 아니라 유배 가는 죄인 당사자가 자기 돈으로 귀양살이를 했다는 사실이다.

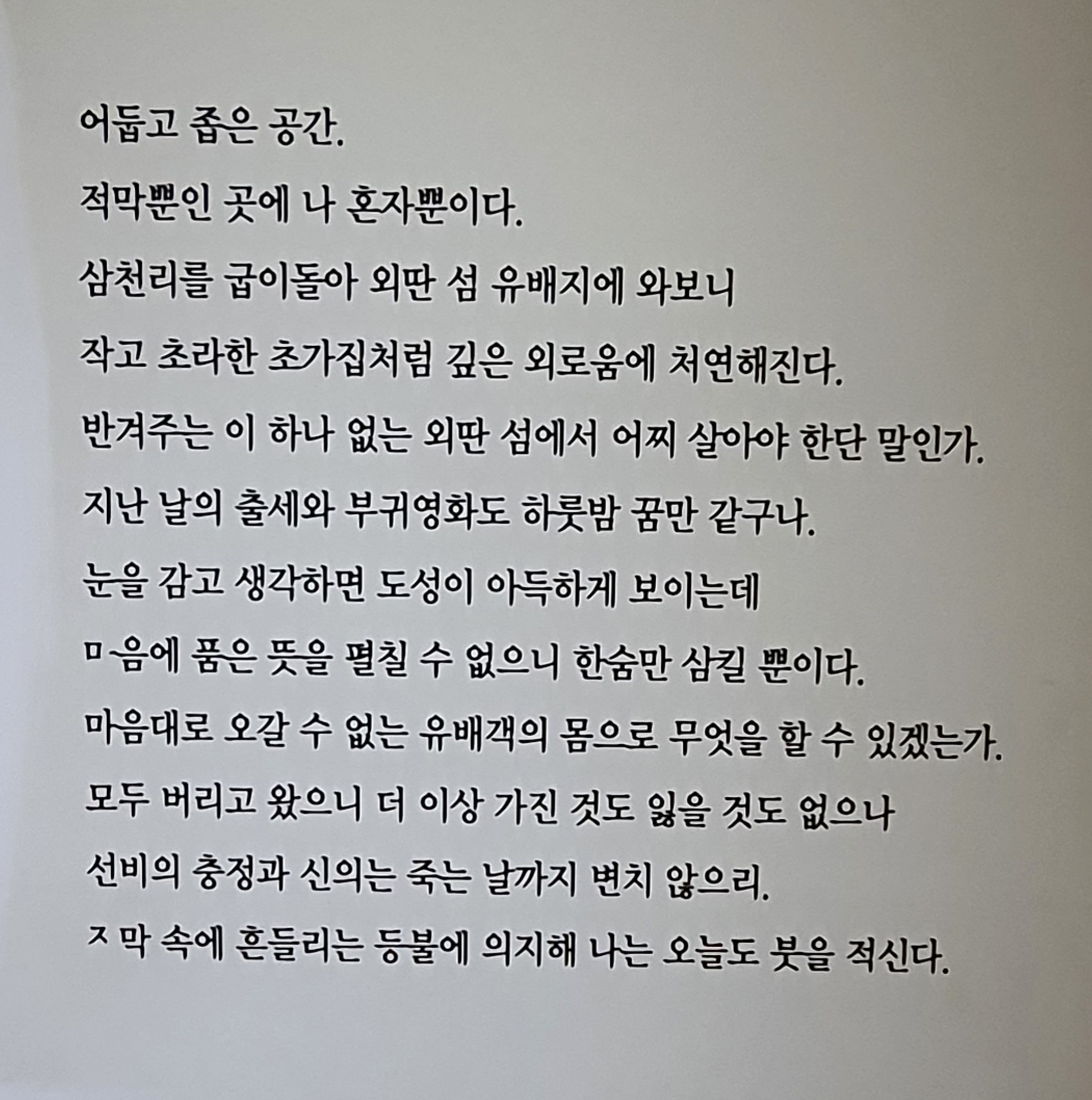

남해에서의 유배생활 13년 동안 김구는 양반이랍시고 거들먹거리지 않고 남해의 백성들은 물론, "먹물"들과도 교류했다. 대화도 나누고 서찰도 오고갔다. 지난 시절 한 때는 그래도 명색이 과거에 장원급제한 수재였으니 이쪽 지방 아전이나 토호들은 배울 게 있어 좋았을 것이다. 이 기간 동안 그가 남긴 70수가 넘는 한시와 경기체 '화전별곡'이 그가 어떻게 유배생활을 했는지 짐작케 해준다. 유배생활 중 그의 처지와 마음이 어떠했는지 감지케 해주는 한시 두 수를 보자.

無題

皓月涵空海

蒼煙沒遠岑

幽齋窮夜賞

松竹摠知心

제목 없음

흰 달이 텅빈 바다에 잠겨 있는데

먼산 봉우리는 푸른 빛 안개에 숨어있네

그윽한 서재에선 밤을 감상할 게 궁하지만

소나무와 대나무가 내 마음을 알겠구나

寓懷

日暮雨聲不絶

夜深人語無聞

如何萬里孤客

獨坐思親戀君

마음을 담아서

날은 저물고 빗소리는 끊이지 않는데

밤이 깊어 사람 말소리도 들리지 않는구나

어쩌다 만리땅에 외로운 나그네 되어

홀로 앉아 어버이 생각하고 임금을 그리워하네

두 시에 공통적으로 흐르는 건 역시 유배자라면 피해 갈 수 없는 고독감이다. 첫 번째 한시는 유배지에서 고독과 외로움을 읊은 것이고, 두 번째 한시에선 고독감에다 만리 떨어진 머나먼 곳에 외로이 살아도 부모와 임금을 그리는 효심과 충성심이 더해져 절절하게 표현돼 있다.

이러한 문학작품들은 유배자가 스스로 방일하지 않고 각별한 자기 절제와 노력이 따르지 않으면 나오기 힘든 법이다. 자암은 귀양살이 중 사상적으론 유교의 덕목인 충효를 바탕으로 한 정신성, 혹은 정신적 가치를 내려놓지 않았다. 중국에 사대한 조선의 사대부답게 충효를 삶에서 현현시킨 요순과 공맹을 본보기로 삼았다. 요순을 성인으로 보고 그들 성인의 도로 살고 임금도 이를 본받아야 왕도를 실현할 수 있다는 것이다. 이 같은 생각의 일단은 자암이 1513년에 쓴 글 '당나라의 魏徵이 仁義를 베풀어야 한다고 올린 글을 본받은 表'에 잘 나타나 있다.

"가만히 생각하니 인의의 큰 도리는 실로 제왕이 항상 가야 할 길입니다. 唐虞(요임금과 순임금 시대를 말함-필자)가 이로 말미암아 雍熙(순 임금 때 군신 상하가 서로 和悅한 기상을 말함-필자)의 풍도에 이른 것이고, 삼대가 이것으로써 크게 융화하는 전성기를 이룬 것입니다. 진실로 이 도가 회복되지 않는다면 어찌 왕도의 다스림이 바른 길을 걷겠습니까?"

表란 삼국시대 촉나라 제갈 량의 '出師表'나 진(晉)나라 李密의 '陳情表'가 말해주듯이 원래 중국의 文體가 우리에게 전해진 것인데, 신하가 자기의 생각을 서술하여 황제에게 고하는 상주문(上奏文)이었다. 이를 조금 더 소개하면 중국 고대에는 군왕에게 獻言하는 것은 모두 上書라고 하였으나 훗날 기원 전후인 漢代에 와서는 章, 表, 奏, 議로 세분됐다. 형식을 중시하는 문체인 표는 순전히 진정(陳情)에 관한 글만을 가리켰으나 후세에 용도가 넓어져 논간(論諫), 추천(推薦), 경하(慶賀), 위안(慰安), 진사(陳謝), 탄핵(彈劾) 등의 글도 表라고 불렸다.

귀양 전의 일이었지만 김구도 왕에게 표의 형식을 빌어서 간언했다. 위 表에서 그는 군왕이 바른 서정을 펴도록 제대로 간언하는 게 선비의 역할이자 정신임을 다시 일깨워주고 있는 것이다.

서포 김만중은 조선조 성리학의 새로운 사조인 禮學의 대가 金長生(1548~1631)의 증손이자 김익겸(金益謙, 1614~1636)의 유복자였다. 14세인 1650년(효종 1)에 진사초시에 합격하고 이어서 16세 때인 1652년에 진사복시에도 장원으로 합격했다.

그로부터 13년 뒤인 28세 때인 1665년 庭試文科(조선시대 왕실의 경사가 있을 때나 특정 지역의 유생이나 관료를 대상으로 실시한 특별 과거)에 급제하여 벼슬을 시작한 서포는 정언(正言), 지평(持平), 수찬(修撰) 등의 관직을 거쳐 1668년에 經書校正官, 校理가 되었다. 1671년(현종 12)에 서포는 신정(申晸, 1628~1687), 이계(李稽), 조위봉(趙威鳳, 1621~1675)과 함께 암행어사로 임명돼 경기 및 삼남지방의 진정득실(賑政得失) 조사 임무를 마친 뒤 귀조하여 부교리가 되었으며, 1674년까지 헌납, 부수찬, 교리직도 거쳤다.

1675년(숙종 1) 同副承旨로 있을 때에 김만중은 인선대비(仁宣大妃)의 상복문제로 서인이 당파싸움에서 패하자 관작을 삭탈당했다. 한창 관운이 승하던 30대에 고난의 길로 들어선 것이다. 같은 시기 그의 형 김만기(1633~1687)도 2품의 당상관에 올라 있었고, 그의 질녀는 세자빈에 책봉된 상태였다.

그러나 제2차 예송(禮訟)논쟁에서 남인의 승리로 돌아가자, 서인들은 정치권에서 몰락하는 비운을 맛보게 됐지만, 그로부터 5년 뒤인 1680년(숙종 6) 남인의 허적(許積, 1610~1680)과 윤휴(尹鑴, 1617~1680) 등이 사사(賜死)된 이른바 경신대출척으로 다시 정권을 잡았다.

서포는 이보다 앞서 1679년(숙종 5)에 예조참의로 관계에 복귀하였고, 1683년에는 공조판서로 있다가 사헌부의 수장인 대사헌(오늘날로 치면 검찰총장)이 되었다. 당시 사헌부의 조지겸(趙持謙, 1639~1685), 오도일(吳道一, 1645~1703) 등의 還收요청이 있자 서포는 이를 비난하다가 체직(遞職 : 직무가 바뀜)되었다가 3년 뒤인 1686년(숙종 12)에 홍문관의 최고 직위인 대제학이 되었다. 조선시대 대제학은 당대에 학문이 가장 높은 학자에게 주던 영예로운 관직이었다.

이듬해인 1687년 서포는 이번엔 수구 꼴통 우암 송시열(1607~1689)의 서인 편에 서서 이른바 장희빈 사건에 휘말렸다. 학문의 계보나 파당의 계열로 보면 송시열이 서포의 조부 김집의 제자였으니까 서포와 그의 부친 김익겸도 의리상 송시열 일파가 되지 않을 수 없었을 것이다. 김집의 선친이 조선조 초기 주자학의 토대를 닦은 김장생이었으니 서포는 김장생의 4대 손이었다.

장희빈은 조선시대의 內命婦로서 희빈이 되기 전 왕의 후궁이었던 장씨 성의 숙의(淑儀, 왕이 후궁에게 내린 작호로서 품계는 종2품)였는데, 서포는 이 장숙의 일가를 둘러싼 言事사건에 연루되어 의금부(오늘날의 경찰)에서 추국(推鞠 : 임금의 특명으로 중죄인을 심문하는 것)을 받고 하옥되었다가 평안도 선천 땅으로 유배되었다.

그 뒤 그는 1년이 지난 1688년(숙종 14) 11월에 배소(유배된 곳)에서 풀려났다. 그러나 3개월 뒤인 1689년 2월 또 한 번 執義 박진규(朴鎭圭, 1633~1692), 掌令 이윤수(李允修, 1653~1693) 등의 논핵(論刻)을 받아서 극변(極邊)에 안치되었다가 이곳 남해도에 圍籬安置되었다. 그가 유배가게 된 것은 숙종의 계비인 仁顯王后 민씨와 관련된 앙화(殃禍)가 남아 있었기 때문이었다.

위에서 봤듯이 서포는 전체적으로 공조판서, 예조판서, 병조판서 그리고 대사헌, 홍문관과 예문관 양관의 대제학까지 겸임하는 등 학자로서는 최고의 영예로운 벼슬을 지낸 인물이다. 그러나 전통시대의 부귀영달은 대체로 간난과 고초의 열매이거나 그것으로 입게 되는 화와 비례한다.

서포가 이곳 남해로 유배돼 고초를 많이 겪게 된 것은 앞서 언급한 장희빈을 둘러싼 세자 책봉 문제로 발생한 기사환국 때문이었다. 남해 유배도 귀양살이의 처음이 아니고 세 번째였는데, 1674년 강원도 고성 유배가 첫 번째요, 1687년 평안도 선천이 두 번째였다. 서포가 이곳 남해로 유배 온 것은 쉰 살 때였다.

그는 이곳에서 53세를 일기로 생을 마감할 때까지 수많은 글을 남겼다. 같은 오지지만 겨울철이면 추운 북방의 평안도 보다는 날씨가 따뜻해서 좋은 이 섬에서 그는 3년을 보냈는데 죽을 때까지 수많은 글을 쓸 수 있었던 것도 따뜻한 기후가 한 몫 했을 것이다.

유배자의 심중에서 가장 굵게 각인되는 선은 외로움, 그리움, 억울함일 것이다. 서포 김만중도 자암 김구와 같이 그러한 정서를 품고 살았다. 이 대목에선 두 사람이 충분히 서로를 위로하고 위안을 받았을 수 있다. 자암과 마찬가지로 서포도 이곳에서의 귀양살이를 무의미하게 보내진 않았다. 그것의 정수는 결국 유배의 의미를 어떻게 받아들일 것인가라는 자신의 삶에 대한 자평과 釋明에 있다.

김만중의 귀양살이가 어떠했는지 직접적으로 알게 해주는 자료가 있다. 조선 중후기의 문인 김창흡(1653~1722)이 남긴 西浦集 서문에 나오는 구절이다. "(유배지에선 억울하게 유배된 이들이 한과 울분을 안고 죽어가는 이들이 대부분이어서 그런 글을 남기는 게 보통인데) 공께서 평소 스스로 마음을 달래던 시문은 분노와 불만에 사로잡힌 것과는 달랐으니, 자신이 어쩔 수 없었던 일이라면 저 푸른 하늘에 맡겼고 스스로 힘쓰지 않을 수 없는 일이라면서 나중(어떤 일의 다음 단계를 뜻하는 桑楡를 가리킴-필자)을 기약했다." 요컨대 체념과 순응이 버무러진 생각이 엿보이는 것이다.

다른 한편, 귀양살이 중에 서포가 남긴 글들 가운데에는 유달리 지인의 죽음을 애도한 輓詞가 많은 것도 두드러진 특징이다. 친구와 동료는 물론, 심지어 지인 부인의 죽음까지 애도한 글도 자주 눈에 띄니 말이다. 대부분 한시지만 우리가 잘 알고 있는 구운몽과 사씨남정기라는 한글 소설도 있다.

이뿐만 아니라 서포가 산문집인 서포만필에서 한글예찬론을 펼친 것도 문학사적으로 기억할만하다. 그는 ‘국문가사예찬론’을 주장하면서 우리말을 버리고 다른 나라의 말을 통해 시문을 짓는다면 이는 앵무새가 사람의 말을 하는 것과 같다고 했다. “자기나라 말로 쓰이지 않은 글은 앵무새가 사람의 말을 흉내내는 것이나 다름없다”고 했는데 이는 한글을 당시 언문으로 무시하고 중국에서 들어온 외래어인 한문으로 생각을 하고, 한문으로 글을 써오던 대다수의 사대부들을 질타하는 의미가 들어있던 외침이었다.

김만중이 남긴 글들 중에는 모친을 애틋하게 그린 사모곡도 있다. 그건 아마도 부친 김익겸이 1636년 22세의 나이에 사망(강화산성 순절)한 뒤 부친 없이 유복자로 태어나서 홀어머니 윤씨의 엄격한 교육과 사랑을 받고 자랐기 때문일 것이다. 그의 모친은 이조참판 윤지(尹墀, 1600~1644)의 딸인 해평 윤씨였다. 해평 윤씨는 임진왜란 때 선조에게 기용돼 해남부원군(海南府院君)으로 원훈 공신이 된 윤두수(1533~1601)의 4대손이며, 영의정을 지낸 문익공(文翼公) 윤방(尹昉, 1563~1640)의 증손녀이기도 했다.

이처럼 윤씨 부인은 가풍 있는 양반집 규수로 家學이 있어 김만기와 만중 두 아들이 아비 없이 자라는 것에 대해 항상 걱정하는 가운데 남부럽지 않게 키우기 위해 모든 정성을 다 쏟았다고 전해진다. 궁색한 살림 중에도 모친은 자식들에게 필요한 서책을 구입함에 값의 고하를 묻지 않았으며, 또 저자에서 구할 수 없는 책은 이웃에 사는 홍문관서리를 통해 빌려내어 손수 등사까지 해서 교본을 만들어 주기도 했을 정도로 열과 정성을 쏟았다고 한다. 그러니 아들 김만중, 그것도 귀양살이 하는 아들이 얼마나 죄스러워하면서 그리워했겠는가? 모친에 대한 그런 절절함이 잘 나타나 있는 서포의 시를 두 수 소개한다.

正月二十七日 拜別慈親 赴配所

呑悲腹中結

行子別母情

情知啼不可

索笑從底生

정월 27일 어머님과 이별하고 유배지로 가면서

슬픔을 삼켜 뱃속에서 맺히니

떠나는 자식이 어머님과 헤어지는 마음일세

정으로야 울어서는 안 되는 줄 알아서

웃어보려고 하지만 어디서 웃음이 나오리요.

己巳九月二十五日

今朝欲寫思親語

字未成時淚已慈

幾度濡毫還復擲

集中應缺海南詩

기사년(1689)9웓 25일에

오늘 아침 어머님이 그립다는 말을 쓰려 했는데

글자가 되기도 전에 벌써 눈물로 젖어버렸네

몇 번이나 붓끝을 적셨다가 다시 던져버렸는지

문집 안에 남해에서 지은 시는 응당 빠지겠구나.

한 수는 유배 떠나는 날의 심정을 그렸고, 다른 한 수는 귀양살이 중 모친을 그리워 한 심정이 담겨 있다. 모친이 그립다는 말을 쓰기도 전에 이미 지필이 눈물로 흠뻑 젖어버렸다는 이 표현 하나만으로도 서포의 肉親情을 충분히 느끼고도 남는다.

이외에 시 '南荒'을 소개한다. 이 시에는 서포가 1687년 평안도 선천이라는 북쪽 지방에 유배됐다가 다시 이곳 남해도로 와서 귀양살이로 생을 마감하지 않을까 하는 우수와 우려를 감지케 하는 내용이 주제다.

南荒

西塞經年謫

南荒白首囚

灰心慵攬鏡

血泣怳乘桴

落日鄕書斷

淸秋旅雁愁

向來忠孝願

衰謝恐長休

남쪽 황량한 변방에서

서쪽 변방에서 해 넘겨 유배를 살았더니

남쪽 황량한 땅에 머리 희끗한 죄수가 되었네

다 식은 마음이라 거울보기도 질렸고

피눈물을 흘리며 멍하니 뗏목에 올랐구나.

해는 저무는데 고향 소식은 끊겼고

맑은 가을날 떠나는 기러기에 근심이 이네

이제껏 충성하고 효도하기가 소원이었는데

쇠약해져 길게 쉬게 될까 두렵구나.

위 시의 시어들 중 나는 灰心을 "다 식은 마음"으로 번역했다. 자구대로 옮기면 다 타버린 '재의 마음'이 된다. 바깥 경계(外物)에 끄둘리지 않고 마른 나무 가지처럼 드라이하고 불 꺼진 재와 같은 마음인데, 이 이미지에서 의미가 조금 확장돼 '깨달은 마음'으로도 사용된다. 莊子의 齊物論에 그렇게 쓰인 데서 비롯되는 것 같다.(形固可使如槁木 而心固可使如死灰乎)

자암 김구와 서포 김만중! 4~500년의 격절을 뛰어 넘어 두 사람이 이곳 남해도에서 해후했다. 두 사람은 시대도 다르고 배경과 원인도 달랐지만 유배가 엮어준 것이다. 또 자암은 조선 초기 역성혁명의 원훈들 그리고 세조의 왕위찬탈에 공을 세운 무리들인 훈구파에 대한 반발로 일어난 사림파의 일원이었고, 서포는 자암이 타계한 뒤 약 1세기가 지난 시대의 서인 계열의 인물이었기 때문에 직접적인 원혼과는 관련이 없다. 참고로 조선의 붕당은 가시적으론 1575년(선조 8년)에 동서로 나뉘어졌고 이 가운데 동인이 남인과 북인(나중에 북인은 다시 대북과 소북 양파로 분열)으로 양분되었다.

그런데 서인이 중심이 된 인조반정이 일어나면서 광해군(光海君, 재위 1608~1623) 때의 집권세력이었던 대북은 거의 전멸하였기 때문에 조선 후기의 붕당은 엄밀하게는 인조와 효종 연간에 서인에서 파생된 노론과 소론, 그리고 겨우 명맥을 유지하고 있던 남인과 소북의 사색을 가리킨다고 할 수 있다.

아뭏든 자암과 서포 두 사람은 귀양살이의 고독 그리고 금상에 대한 충심, 語屈함과 묘하게 교차된 심정을 가슴에 품은 채 서로를 향해 한을 빚어 넘기는 것은 공유했다. 그 덕분에 나도 망외로 짧은 촌각이었지만 두 사람의 혼을 접했고 그런 심사들이 온축된 문학의 세례를 듬뿍 받았다.

문학관을 나오니 땅거미가 내리는 저녁 무렵이다. 하지만 때가 8월 초의 염천 때인지라 여전히 마치 머리 위에서 불볕이 쏟아지는 듯이 태양이 크고 따갑게 느껴진다. 그러나 따갑기가 아무려면 고독과 원혼 혹은 초탈의 승화로 산 유배자들만 하겠는가?

2021. 8. 5. 21:56

마산 처가에서 초고

2022. 1. 19. 가필

雲靜