남해 독일마을에서 떠올려본 파독 한인의 역사

남해 독일마을에서 떠올려본 파독 한인의 역사

올해 들어 가장 날씨가 덥다는 날이다. 아침나절인데도 벌써 바깥은 무려 수은주가 36도까지나 올랐다. 이열치열이라도 해야겠다. 해서, 나는 마산 보다 조금 더 남쪽에 위치한 남해로 떠나기로 했다. 오늘도 처갓집 어른들과 함께였고 처음 가는 곳이다.

우리는 마산에서 아침 식사 후 10시 경에 출발해서 약 2시간 후인 12시 경에 남해로 들어섰다. 뭍과 섬을 잇는 다리인 삼천포대교를 건너니 올망졸망 바다에 떠 있는 크고 작은 섬들의 풍경들이 눈에 들어오기 시작했다. 말 그대로 한려수도의 수려한 경관이다. 다리 하나 차이로 人界와 仙界의 경계를 넘는 기분이다.

나는 다리를 건너면서 “글뢱 아우프!”(Glück auf)를 나지막이 되뇐다. “살아서 돌아오라!”라는 독일어 인사말이다. 남해로 들어선 김에 지난 세기 머나먼 이국 땅 서독에서 이런 인사말을 입에 달면서 살았던 재독 한국인 광부와 간호사들이 남긴 애환의 발자취를 사진과 기록으로나마 접할 수 있는 곳을 찾아가기로 마음을 내면서다. 바로 마산 방향에서 남해로 들어가는 다리를 건너면 첫 번째로 접할 수 있는 “독일마을”이다.

그런데 광부가 아닌 독일의 일반인들끼리는 평상시에 절대 인사말로는 글뢱 아우프를 외칠 일 없다. 그들은 즐겁게 통상 아침인사 혹은 낮인사로 “구텐 모르겐!”(Guten Morgen)이나 “구텐 탁!”(Guten Tag)을 외친다. 글뢱 아우프는 지난 세기 1960~70년대 이역만리 서독 땅에서 석탄을 채굴하기 위해 죽음을 무릅쓰고 1,200m 이상의 지하 갱도로 들어갔던 한국인 광부 동료들이 서로에게 하던 인사말이었다. 아니 인사라기보다는 당부나 절규였다고 하는 표현이 더 맞는 말이다.

마침 나는 수 년 전에 동아대학교 독일학연구소가 주최한 파독 광부들의 역사적 평가를 주제로 한 학술지에 관련 학술논문을 발표한 바 있어 내게는 파독 광부와 간호사의 역사가 낯설지 않는 주제다.

과거 1960~70년대 못 살던 시절, 가난을 이겨내기 위해, 가족들을 배 굶지 않게 하기 위해 아들 딸, 언니 오빠들이 8,000km나 떨어진 머나 먼 이역의 독일땅까지 돈을 벌러 갔다. 파월 장병들이 상하의 나라 베트남으로 갔다면, 노무자들이 열사의 나라 중동의 사막 땅으로 갔다면, 그들은 광부와 간호사로 서독으로 파견 돼 갔다. 이곳 남해의 독일마을은 파독 한인들이 숱한 고생과 애환 속에서 맡은 바 일을 끝내고 독일에 눌러 앉지 않고 꿈에도 그리운 고국으로 돌아온 이들이 집단적으로 모여 마을을 조성해서 살고 있는 곳이다. 한국에서 독일의 풍경과 음식맛을 볼 수 있는 유일한 곳이다.

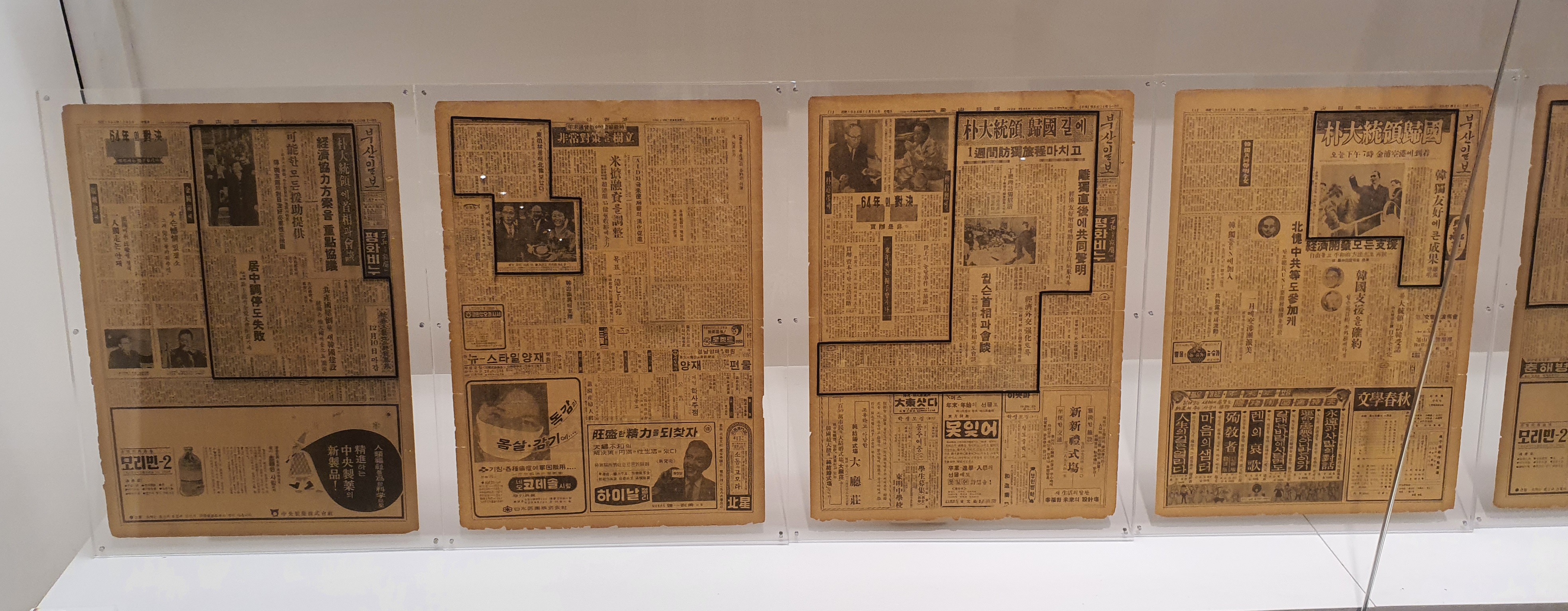

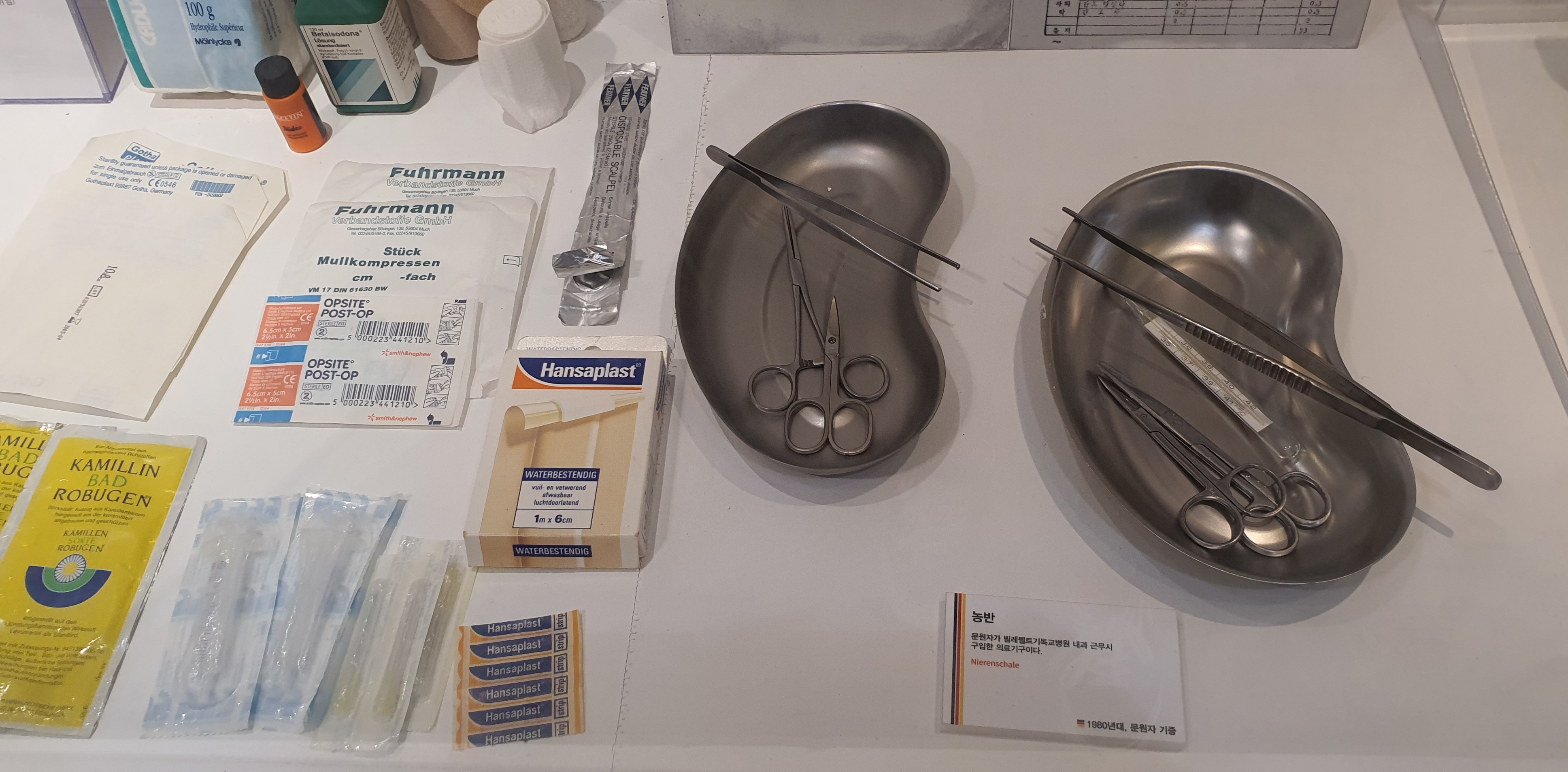

주차하자마자 우리는 파독 광부와 간호사들의 역사가 전시돼 있는 '파독전시관'으로 들어가 봤다. 한국인들이 독일로 일하러 가게 된 배경과 파독 과정에서부터 현지에서의 근무환경 및 조건, 그들이 벌어들이게 된 외화, 귀국에 이르기까지의 전체 상황을 시계열별로 전시돼 있다.

우리 나라 광부의 서독파견 역사는 1961년 3월 18일 대한민국 정부가 독일 연방공화국과 기술원조에 관한 협정을 체결하면서부터 시작됐다. 1961년 4월 14일 대한석탄공사와 서독 지멘스사 사이에 루르 탄광에 한국인 광부를 고용한다는 각서가 교환되었고, 그해 12월 13일에는 한국-독일 간 경제 및 기술원조에 관한 의정서가 교환되었다.

이어서 그 이듬해 5월 24일 서독의 M.A.N사가 주독 한국대사에게 한국인 근로자 500~1,000명을 고용하겠다는 의사 그리고 1963년 5월 11일 독일 노동성에서도 한국인 광부 250명을 고용하겠다는 의사를 표명함에 따라 서울시와 각 도별로 희망자를 선발했으며, 12월 16일 한국정부와 서독탄광협회가 최초로 제1차 광부협정을 체결한 뒤 1963년 12월 21일 파독 광부 제1차의 제1진 123명이 서독으로 떠났다.

그로부터 3년 가까운 1966년 7월 30일까지 파독 광부 총 7진 2,521명이 서독으로 나갔다. 그리고 1970년 2월 18일 한독 정부사이에 제2차 광부 파독을 위한 협정이 체결됨에 따라 바로 그 다음날인 2월 19일에서 1977년 10월 22일까지 제2차 광부 총 47진 5,415명도 독일로 파견됐다.

위와 같은 과정에서 1960년부터 1976년까지 높은 경쟁률을 뚫고 합격해 서독으로 파견된 한국인 근로자는 광부 7,936명과 간호사 11,057명이었다. 그들이 기꺼이 말도 통하지 않고 낯설고 물 설은 이국 멀리 떠난 것은 숙명 같았던 가난에서 벗어나기 위해서, 헐벗고 배를 굶던 가족들을 부양하기 위해서였다. 당시 파독 광부로 간 권이종 선생은 이렇게 회고한 바 있다.

“독일 광산에 가면 매월 600마르크씩 준다는데 하루 두 끼도 못 먹는 고향의 가족들이 배불리 먹을 수 있을 것 같아 망설이지 않고 독일로 가기로 결정하였다.”

우리는 서독 정부에 차관지원 호소와 협의차 독일을 방문한 박정희 대통령이 재독 광부와 간호사들을 울게 만든 연설을 잊지 않고 있다. 박 대통령은 이들에게 이렇게 격려했다. “우리 열심히 일합시다. 우리 후손에게 가난을 물려주지 맙시다.”

당시 국내에서 서독 광부직은 굉장히 인기가 높았다. 그도 그럴 것이 1960년대 파독된 500명의 광부들이 모두 서독 루르 광업소에서 1인당 받은 월급 600마르크는 당시 한화로 약 4만원이었는데 국내 직장인이 받았던 월급의 열 배에 해당된 거금이었으니까! 그 때문에 정부의 주관하에 서울시와 각 도에서 파독 광부를 모집한 시험에는 희망자들이 구름 같이 몰려들었다. 300명을 모집하는데 4만 6,000명이 지원해서 92대 1의 경쟁률을 보인 적도 있었다.

파독 한국인 근로자들은 한국의 산업화와 경제부흥의 밑거름이 됐다. 약 19,000명의 재독 한국인 광부와 간호사들이 피땀 흘려 번 돈으로 고국에 보낸 송금액은 1965년부터 1975년까지 무려 총 1억 153만 달러였다. 이는 1965년, 1966년, 1976년의 국내 총수출액 대비 각기 1.6%, 1.9 %, 1.8%에 해당한다.

그들이 보낸 돈은 외화 가득률 100%에 해당된 임금이었고, 15년 동안 광부와 간호사들이 벌어서 고국으로 보내온 외화는 달러로 환산하면 무려 1억 153만 달러였다. 이 액수는 당시 수출액의 10%나 됐다고 하니 단돈 1달러의 외화도 소중했던 한국의 경제상황에서 그들의 공헌이 얼마나 지대했는지 충분히 가늠하고도 남는다.

예전 나의 논문에서 밝힌 바 있지만, 한국이 짧은 기간에 절대적 가난을 벗어나고 경제성장을 이룬 바탕에는 독일정부가 한국정부에 제공한 차관(1억 5,000만 마르크, 당시 한화 약 450억원)도 큰 도움이 됐을 뿐만 아니라 가난을 이기겠다는 파독 근로자의 굳센 정신도 토대가 됐다. 파독 광부 신병윤 선생은 이렇게 말한 바 있다. "지하 1,000미터 아래에서 배웠다. 끝나지 않는 어둠은 없다는 것을"

한 마디로 파독 광부와 간호사들이 피땀 흘린 댓가로 벌어들인 외화는 한국근대화를 일으키고 경제발전의 초석이 되었고, 그들의 정신과 의지는 결코 좌절하지 않는 한국인의 저력이 됐던 것이다. 모든 것이 풍족해진 지금, 부패와 도덕적, 정신적 해이가 극도로 심각해진 한국사회에서 우리가 다시 한 번 파독 광부와 간호사들의 정신을 되새겨야 할 시점이다.

2021. 8. 5. 21:35

마산 처가에서

雲靜 초고